【潍坊记忆】好支书吴永富

潍坊新闻网 2021-06-01 11:19:00

治沙填沟造良田

吴永富生在农家,长在农村,从小过着苦日子长大,亲身体验到农民贫穷的难处。1956年,他担任支部书记后,共产党员的责任感和坚定的社会主义信念,激励他义无反顾地带领群众自力更生,战天斗地,艰苦创业。

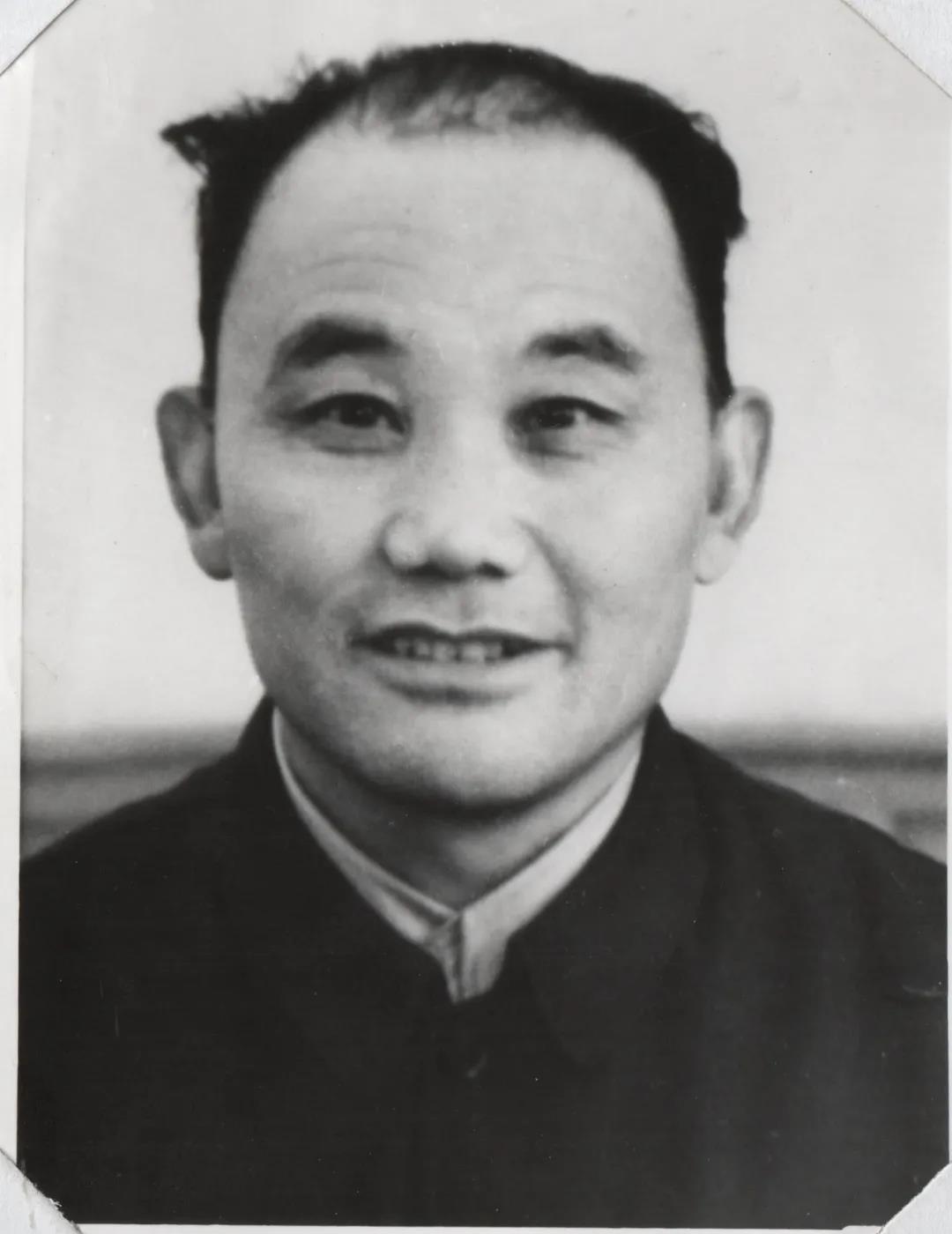

吴永富

旧社会的石家庄是有名的佃户村,全村117户人家,有73户逃荒要饭流浪在外,21户卖儿卖女,25人惨死在讨饭路上。解放后,农民有了自己的土地,生活有了很大的改变。这个村濒临汶河,有大小沙丘26个,冬春风沙成灾,加上村南有条臭水沟,可耕良田很少。当时流传着一个顺口溜:“村前一条臭水沟,村北一片大沙丘,风吹黄沙压粮田,庄稼十种九不收。”面对荒凉恶劣的自然环境,吴永富深深懂得民以食为天,食以土为源的道理。早在互助合作化时代,他就是远近闻名的种地好把式、劳动模范。那时村里太穷,种地靠人拉犁,他拉的绳子最紧;挖井抗旱,他亲自下井砌石排险;挑土追肥、推车,他担子和车子最重,当时就想凭苦干过上好日子。他担任村支部书记后,做梦也在想如何让群众快富起来。1964年,党中央毛主席发出“农业学大寨”的号召,吴永富到青岛听了大寨党支部书记陈永贵改造“七沟八梁一面坡”的介绍,并亲自到大寨参观学习。盘桓虎头山,漫步狼窝掌,大寨人不畏艰难、自力更生、艰苦奋斗的精神,深深启发、鼓舞了吴永富。回来后,他与党支部一班人结合本村实际,制定了“搬掉大沙丘,填平臭水沟,改造石家庄”的长远规划,带领干部群众扎扎实实开始了治沙填沟造良田。在农田建设改造自然战斗中,他处处打头阵,事事跑在前,哪里骨头硬,他啃哪里;哪里最艰苦,他就冲向哪里。从1964年开始苦战十个冬秋,完成了治沙填沟计划,农业生产水平显著提高。1966年,粮食亩产达到411公斤,过了“长江”。

1965年春节刚过,北风凛冽,大地冰封,吴永富即带领干部群众向村南臭水沟进军。这条沟全长1560米,宽26米,最宽地段达50多米,其中有九个大湾,排水挖泥,换土造地,工程量大,任务艰巨。有人畏难发愁,也有人说怪话发牢骚。吴永富知道“干部不带头,群众就犯愁”,他二话没说,挥起镐头,砸开冰冻,第一个跳进水里干起来。大伙看到吴书记豁上了,也纷纷跳进水里大干起来。吴永富的腿已经被冻僵了,裂开一道道血口子,群众十分感动,硬把他拽上岸。在填沟治湾的日子里,吴永富起得最早,睡得最晚。工地上推小车最累,他驾起小车就跑,一车装满两大篓子,再把车脊用树条子编起来装上土,一车顶两车。一个冬春下来,吴永富棉袄上露出了棉花套,双手变成了“铁匠手”。一位检查工作的领导,握着他的手开玩笑说,和你握手就好像握着“耙齿”。吴永富带领石家庄人苦干三个冬春,搬掉了村北的沙丘,填平了臭水沟和九个大湾,不仅造出土地40多亩,而且把村北480多亩沙丘地变成了旱涝保丰收的丰产田。

初战告捷,石家庄人尝到了战天斗地、改造自然的甜头。他们在吴永富和支部一班人带领下,在整地造田基础上,又开始大搞农田水利基本建设。

解放后十多年,石家庄基本上靠天吃饭,一遇旱年,小麦种到立冬也种不完,全村老少都着急。面对这种情况,吴永富访问老农,请教专家,决定在离村五里远的汶河上游筑坝截流,修建一座引河自流工程。说干就干,本村出动380名劳力,邻近受益村也派来300多人,突击七天七夜,建了个简易闸门,开挖了一条2600米长、7米宽的引河自流灌溉渠道,把河水引出来,灌到地里。工程竣工后,原本需要几十天才能种完的小麦几天就完工了。秋种结束,他们对拦河闸进一步加固整修,形成了一座完美的引河工程。次年开春,850亩小麦又适时浇上了返青、灌浆、扬花三次丰产水,夏季夺得了大丰收。

1967年入夏后,一连仨月没下一场透犁雨。汶河干了底,引河自流工程已无水可引,群众都急得心头蹿火。吴永富比谁都急,吃不下饭,睡不着觉,一连几天在村北汶河边转悠。经请教县上的有关专家,吴永富决定在村北汶河岸边掏河底,截潜流,修建一座扬水站。说干就干,他带领大伙顶着火辣辣的太阳,挥锨抡镐,掏泥挖沙,仅用十几天时间,硬是在汶河岸边挖出了一条8米深,方圆104米的蓄水池。为扩大水源,又开膛掏沙,下桩筑壁,挖了一道250米长、4米宽、2米多深的渗水沟,拦腰斩断汶河,地下水直通蓄水槽。他们在槽上修上提水口,并在蓄水槽边建上连环扬水池,既可以用机器抽,也可以用水车提,一水多流,全面配套。

多项水利工程的建成,大大提高了粮食产量。1970年,粮食亩产突破千斤关。在成绩面前,吴永富又有了新思考:根据现有水利条件,连续旱两三个月能够夺高产,如果连旱五个月或更长时间如何稳产高产呢?他把问题提到党支部和群众中讨论,大家一致认为:应该在地下水上作文章。他们经过科学论证,决定在两年内打13眼机井,盖好13个机井房,铺设地下输水管道3000米。这项工程需要400多方石头和10万多块砖。吴永富不怕重重困难,安排支部副书记带着13个小伙子到8里外的蒲家埠山,撑起草棚,安营扎寨,打石头。同时,安排另一组人垒窑烧砖。有心人,天不负。一个冬春下来,硬是打了8眼机井,以后又连续打了5眼机井,将地下灌溉管道铺设到了每块农田边,打开出水口就能浇地,实现了农田水利灌溉自动化。

有了引河自流、扬水站、十三眼机井这三保险的水利工程,又修了引水渠道,光是干、支、斗、农四级渠道就长达11400多米,形成了配套水利灌溉网络。1972年春夏两季,庄稼正处生长旺季,一连五个月滴水未降,“三伏无雨,六月河干”,旱情之严重,几十年来没遇到过。在大旱面前,石家庄地里的庄稼照常喝得饱饱的。真是“天旱地不旱,水利显神通”。就是这一年,石家庄取得了历史上从来没有过的大丰收,粮食亩产达到1270斤。

经过实践和外出交流学习,吴永富认识到大幅度提高农业劳动生产率,必须实现农业现代化。于是,在农田水利建设初见成效后,他又把注意力放到了科学种田和农业机械化上,组织农民进行科技培训、种子改良、耕作机械化等一系列农业生产方式变革,并先后派出8名青年学习农业技术,成立了青年农业科技队,1974年春,投资6万元建起了农业科学化验室和试验田。通过对土壤化验改良、合理施肥和作物新品种培育,农业产量连年提高。为实现耕作机械化,吴永富力主购进大型拖拉机、深耕犁、播种机等农业机械,实现了深耕细作,通过机械实施了深施肥技术,有效提高了耕种技术水平。之后,又购进苏式大型联合收割机两台,初步实现了集约耕作和农业机械化。这个村通过水利、化肥、种子、农业机械、耕作技术等改良和推广使农业产量大幅度增长,实现了吨粮田,年上交国家粮食最高达到55万斤。

通过治沙改土和农田基本建设,石家庄已成为远近闻名的粮食高产稳产村,并且带动和辐射周边村庄进行农田改造,在凌河镇形成了万亩高产粮食生产基地。支部书记吴永富声名远扬,也造就了“老黄牛”李宗泽、“铁肩膀”宓藏山、“铁姑娘”吴凤珍、“皮笊篱”吴春奎等一大批优秀干部,党支部的向心力、凝聚力和号召力空前高涨。

党的十一届三中全会后,吴永富解放思想,敢为人先,带领党支部一班人抓住改革开放的发展机遇,开始了“壮大集体经济,建设文明富裕石家庄”的二次创业。从1978年起,大力发展多种经营和村办企业,先后建起了林业队、建筑队、养鸡场、养猪场、面粉加工厂、塑料彩印厂、皮件厂、砖瓦厂、水泥预制厂、木器加工厂、农机修配厂、缝纫加工厂、运输队、百货商店等大大小小十多个工业、商业项目,并于1984年引进德国尼龙拉链生产线,建起了全国设备最先进、山东最大的尼龙拉链厂。农业经过大规模产业结构调整,大力发展优质、高效农业,实行“产前、产中、产后一条龙”服务,实现了农业产业化经营,全村出现了农工商齐驱并进,百业兴旺的繁荣景象。到1986年,也就是吴永富担任石家庄村支部书记的最后一年,石家庄村的经济总收入达到320万元,人均分配880元。石家庄沐浴着改革开放的春风,放射出更加璀璨的光芒。

石家庄大队支书吴永富带领党支部政治学习

建设文明新家园

石家庄村在实现了粮食高产稳产、集体经济迅速壮大后,吴永富又倾注精力改善村民的居住生活条件,全力营造社会主义文明新家园。

过去的石家庄村,居住条件很差,土墙草屋,简陋不堪,村内街道不整,错落零乱。农业合作化后,村民的居住条件有所改善,全村157户都住上了青砖白墙草坯屋,但仍缺乏统一规划。随着经济的发展,吴永富审时度势,决定建设新村。经反复酝酿,他们首先对街道进行了规划,建宽16米、东西、南北主街各一条,形成十字中心大街,并将整个村庄划分为12个小区。为节省建设费用,吴永富组织村民到山上打石头,建窑烧砖、烧石灰。村里成立建筑队,自己设计施工。

在新村建设中,吴永富十分重视医疗文化设施建设。首先,为学校盖起一座教学楼和其他办公附属设施,可供11个班500多名学生上课。同时,又盖了医院楼,解决了农民就医、住院难的问题。对于群众最关心的住宅房,第一批建的是砖瓦结构,玻璃门窗,一户三间,独门独院的平房,群众很满意。但吴永富不满足。他想,过去宣传社会主义“楼上楼下,电灯电话”,为什么不现在就实现呢?为此,他与支部一班人决定敢为天下先,为村民盖楼房,既可改善居住条件,又能节约土地,并根据各户人口情况把楼房分为两种:一种是一个单元三间两层,上下六间楼房;一种是一个单元两间两层,上下四间楼房。住房按照人口多少分配,作价归住户所有,随建随分,只收物料费,用工分抵顶,分5年还清。经过10年奋斗,共建居民住宅24排,258个单元,1037间。其中,楼房786间,平房251间,建筑面积23161平方米,全村人均19.14平方米。之后,又相继建成了招待所、幼儿园、澡塘、青年之家等,建设公共用房393间,建筑面积10666平方米。当时村里编出了顺口溜:“地成方,树成行,农民楼房一幢幢,千亩大地平展展,人喜地丰五谷香”!

石家庄村由一个贫穷落后的普通村庄变成了欣欣向荣的社会主义新农村,村风民风也发生了巨大变化。村民和睦相处,尊老敬老蔚然成风,谁家有困难,大伙儿都齐上阵帮忙,村里多年没有人犯罪。村里有幼儿园、露天影院、医院、供销社、澡堂、面粉厂、肉食站,家家用上了自来水,石家庄人早早住上了宽敞明亮的楼房,上学不用出村,小病不用出村,看电影不用出村,生活水准比当年许多大城市还要高。可以说,当时的石家庄就已经基本达到了“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村标准。

石家庄村的快速发展,引起了各级领导的高度重视。在省、地、县召开的会议上,吴永富多次代表石家庄介绍经验,各级新闻单位对吴永富和石家庄的先进事迹不断进行报道,全国到石家庄参观学习的络绎不绝。1973年2月,中共安丘县委正式作出决定:“远学大寨、近学石家庄”,全面推广石家庄发展农业的先进经验。这个决定吹响了全县“学石家庄”活动的号角,并在昌潍地区掀起了“学石家庄”的热潮。石家庄成了山东省农业战线上的一面旗帜,安丘县也成为山东省农业学大寨先进县。1975年9月,全国农业学大寨会议在山西省昔阳县召开,安丘县作为典型,介绍了建设大寨县的经验,受到了党中央的赞扬。

石家庄以其优美的田园风光,幸福的农家生活,淳朴的村风民风,特别是“中国农民住宅建设明星”的美誉,被国家确定为对外开放单位,成为闻名中外的民俗旅游村。1972年,首批日本客人柴奇茂一行4人,到石家庄村考察参观黄烟生产。当时,石家庄种植的优质黄烟参加了广交会。1988年,石家庄村建成全省第一个民俗博物馆,成为山东省千里民俗旅游线上一个纯朴、靓丽的景点,吸引了国内外众多游客和从事民俗研究的学者、专家前来参观游览。中央新闻纪录电影制片厂、长春电影制片厂、北京电影制片厂、上海天马电影制片厂、山东电视台、香港卫视、美国李顺联合公司等分别摄制了《中国食品》等专题片,向国内外宣传。山东人民出版社出版了《欣欣向荣的石家庄》一书。截至上世纪九十年代初,先后有五大洲80多个国家236批外国友人来石家庄参观、考察、采访和游览,跟吴永富面对面交谈。他们当中有国家元首、总理,有外国兄弟党的书记和国际友人,还有国家级以及部级领导。他们在农家作客,吃农家饭,住农家屋,干农家活,在文化院内荡秋千,在汶河滩上放风筝,在民俗馆里体味中国传统的风俗民情。更有许多国外游客兴致勃勃地穿上中国古老的婚嫁服装,在“伴郎”、“伴娘”的陪同下,乘花轿、拜天地、入洞房,举行中国旧时的婚礼。石家庄人文明和谐、热情好客、淳朴实诚的品格,农民吴永富的出色领导能力和传奇人生,受到了国内外高度关注和尊崇。

公仆情怀暖人心

吴永富一生秉持实事求是这条原则,在任何时候任何地方任何条件下莫不如此,就是在那浮夸喧嚣的年代,也始终保持着抓生产,促发展的劲头。他的口头语:“墙上画饼不充饥”是他务实精神的写照。上世纪六十年代初,他看到村中地堑上光秃秃的,闲置了怪可惜,就提议种上腊条,三年后变成了腊杈,出卖后为集体经济增添了一笔可观收入。在那时把副业当“资本主义尾巴”割的大气候下,这样做确实要冒一定风险,但吴永富丝毫不考虑个人荣辱得失,凡对集体群众有利的事他都义无反顾地干下去。那个时候,许多地方农业生产落后,经济凋敝,农民过着清苦的日子,然而吴永富却带领群众狠抓农业生产不放松,连年大丰收,集体经济日益壮大,群众吃得饱、穿得暖,生活水平似芝麻开花节节高,对国家也做出了较大贡献。

吴永富既有农民厚道淳朴的品质,又有共产党人严于律己、淡泊名利的高尚情操,始终自觉维护共产党员的良好形象。在石家庄村,群众中经常谈论着一件十分感动人心的事:1974年8月10日至13日,安丘连降大暴雨,山洪暴发,河流漫溢。吴永富日夜奋战在抗洪第一线。这时,他的小儿子得了急性肠胃炎。他回家把孩子抱到凌河医院,只对医生说了句:“孩子交给你们了”,就又赶往景芝抗洪去了。

石家庄大队原来由石家庄、李家园、马家庄三个自然村组成。他在作计划时,首先考虑要符合李家园和马家庄的实际情况,符合这两个村群众的利益:安排人时,先把两个小村放在前边,就连第一名女拖拉机手、幼儿园女教师也是从这两个村挑选的。他的大儿子从部队转业后,农机等部门要为其安排工作,他一口回绝。儿媳妇生了孩子,村里人出于对他的爱戴,这家送来鸡蛋,那家送来小米红糖,他都安排老伴挨家挨户送回去,并教育家人说:“人家越尊重咱,咱越要自觉”。新村住房改造期间,他家是最后一批搬进新楼房的。

吴永富从1958年开始兼任凌河公社、安丘县和昌潍地区很多职务,但1986年前没脱离开农村,一直保持着朴素的农民本色。1976年,昌潍地委报请省委批准,安排吴永富同志担任安丘县委书记,他以文化水平低为由推辞了组织的重用。“无私者勇,忘我者清”,这句至理名言可谓吴永富高尚境界的真实写照。

1975年,吴永富担任安丘县委副书记,分管全县农业。在此期间,他时刻牢记农业是发展国民经济的基础,也是农村发展的基础,教育基层干部群众必须强化这个基础,加快农村奔小康的步伐。为此,领导全县人民狠抓农田建设和粮食生产,使全县的粮食和经济作物产量连年增高。1977年6月,联合国国际玉米、小麦改良中心考察组到安丘石家庄考察研究小麦高产。同年9月,联合国粮农组织水土保持和管理考察组到石家庄考察。1985年,安丘被定为全国出口黄烟基地县,并被评为全国烤烟生产先进县。1986年,安丘被定为全国粮食生产基地县。1987年,安丘被确定为全国小麦生产基地县。到1993年,安丘县的农业总产值达到210454万元,列全国百强县的28位,粮食总产值列69位,成为名副其实的全国“百强县”。

1976石家庄大队小麦闯过了千斤关

1980年5月,吴永富担任了安丘县人大常委会主任、党组书记。在此后4年多时间里,他与县人大常委会一班人一起,认真履行宪法和法律赋予的决定权、监督权、任免权,牢记人民的嘱托,经常带领代表深入基层、深入群众开展执法调查和工作视察,倾听群众的建议、批评和意见,及时将调查和视察到的情况写成报告反映到县委、县政府,为老百姓解决了不少热点、难点问题。1983年2月至8月,针对山区农村学校“黑屋子、土台子”等问题,吴永富组织部分人大代表和政府有关部门负责人,分别视察了郚山、大盛、柘山、红沙沟等山区公社的农村教育,向县政府提出了加强山区教育的建议。县政府根据建议的问题在山区农村教育经费和师资等方面实行了倾斜,取得了很好的效果,受到了县委、县政府的充分肯定和社会各界的一致好评。

1984年,吴永富改任安丘县政协主席、党组书记。在此后7年多时间里,他团结带领县政协常委会和广大政协委员,高举旗帜,与时俱进,积极主动地献政治协商之计,出经济服务之力,尽民主监督之责,谋和谐稳定之策。他本人积极参政议政,开展了大量的调查、视察和咨询活动。上世纪七十年代,安丘游医药贩遍布城乡,他们以治病为名,兜售假冒伪劣药品,坑骗群众,对人民群众的健康造成极大危害。身为安丘县政协主席的吴永富看在眼里,急在心里。他多次组织政协委员围绕这一问题进行调查,并组织委员书写提案。提案引起县政府的高度重视,及时组织卫生、工商、公安等部门联合执法,对个体医疗诊所、药店等进行了整顿,取得了很好的社会效果,受到了群众的欢迎。他还组织广大政协委员围绕党委、政府的中心工作,提出了很多具有全局性、建设性、前瞻性的提案,为党委、政府决策和指导工作起到了很好的参谋、监督和帮助作用,有力地推动了全县的经济建设、民主政治建设和社会文明建设。

永不退色的好党员

吴永富同志,1949年加入中国共产主义青年团,1950年12月加入中国共产党。历任村民兵队长、共青团总支书记、村党支部书记;儒林庄乡团总支书记和乡民兵队副队长、儒林庄管理区党总支书记;凌河公社革命委员会副主任、党委副书记;中共安丘县委委员、县革命委员会副主任、安丘县贫下中农协会主任、昌潍地区贫下中农协会副主任、昌潍地委委员;中共安丘县委副书记,县人大常委会主任、党组书记,县政协主席、党组书记;第五届、第六届全国政协委员。1991年退休。2010年6月14日逝世,享年80岁。

吴永富50多年艰苦奋斗,埋头苦干,善处矛盾,勇挑重担,奋勇争先的精神和创业激情,得到了各级领导和社会各界的充分肯定。50多年来,他的工作职务不断变化,地位越来越高,但他劳动人民的本色没有变,全心全意为人民服务的宗旨观念越来越强。虽说他已年过半百,但有时仍然和社员一起下地干活。在他的颈后有一个大疙瘩,就是他多年挑担子、推车子压出来的。

他曾多次受到中央、省、市、县的表彰和奖励,多次被授予优秀共产党员和先进工作者称号。1951年在民兵训练中,荣获丘南县人武部和昌潍军分区颁发的三等功证书。1952年在办理互助组、合作社时受到丘南县委、县政府的奖励,被授予奖状和奖励骡子一匹。1954年至1960年被华东局授予劳动模范称号、先后两次被山东省政府授予山东省劳动模范称号,并颁发纪念章两枚。1969年,他作为农民代表,登上天安门城楼参加了建国20周年国庆典礼,并受到了毛主席、周总理的接见。

1977年12月,在第五届全国政协会议上他被选为主席团成员。1978年被选为山东省人大代表和党代会代表,分别参加了两个大会。在这次人代会上他被选为主席团成员。1978年5月,他作为中朝友好代表团成员访问了朝鲜,受到了当时在朝鲜访问的中共中央主席华国锋同志的接见,并合影留念。在朝鲜期间,他还参加了朝鲜“五一”国际劳动节庆祝大会,受到朝鲜劳动党金日成主席的接见,并参加了大型游园活动。

1991年退休后,吴永富仍然心系安丘的发展,每逢召开老干部座谈会或与市里领导交流思想,他都积极提一些合理化建议;每逢凌河镇党委和石家庄村党支部的人来看他,他都仔细询问镇里和村里的经济发展情况,要求他们一定把发展放在首位,把事关民生问题牢牢抓在手上;他仍然像当年一样,严格要求自己的亲属子女以及亲戚朋友,支持当地的领导,带头发展经济,什么时候都不能搞特殊……

人退休了,党的宗旨不能忘,他依然关注着安丘的发展、关注着老百姓的冷暖,充分体现了一个真正共产党员的革命本色。他常说:“成绩只能代表过去,作为一名党员干部,应做到生命不息、奋斗不止”!

吴永富去世了,他在黄土地上播下的希望的种子,已长成致富的长青树!

资料由安丘市委党史研究中心提供