致初心④ |王愿坚:写尽红军英雄志,用笔吹响爱国号角

潍坊融媒客户端 2021-09-30 22:23:45

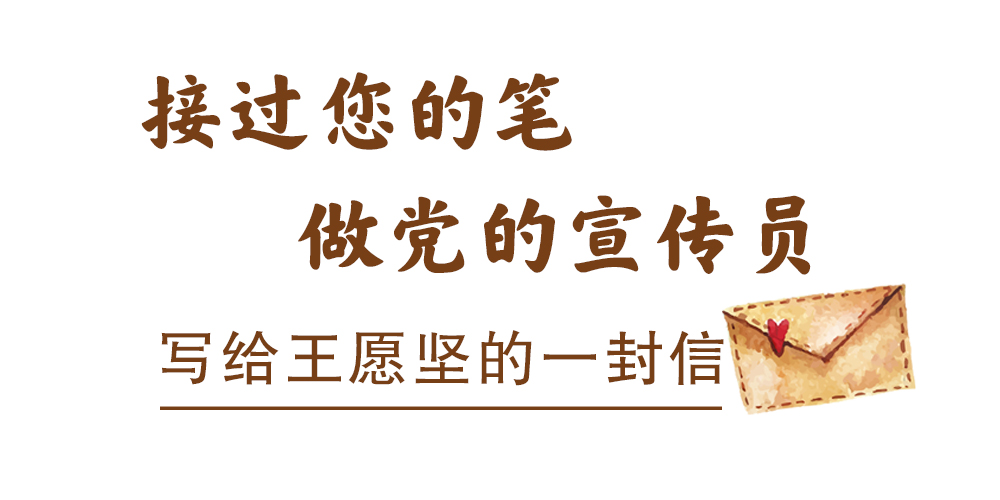

人物档案

王愿坚(1929-1991),山东诸城人,作家、电影编剧。1944年到抗日根据地参加革命工作,1945年参加八路军。解放战争时,在华东野战军第三纵队的报社任编辑和记者。1952年任《解放军文艺》编辑,1954年开始写短篇小说,先后创作了《党费》《粮食的故事》《妈妈》《七根火柴》《普通劳动者》《足迹》《路标》等短篇小说。1978年,获全国优秀短篇小说奖。他的优秀作品被译成多种文字向世界发行,传记被收入《中国名人词典》和英国《世界名人录》等。

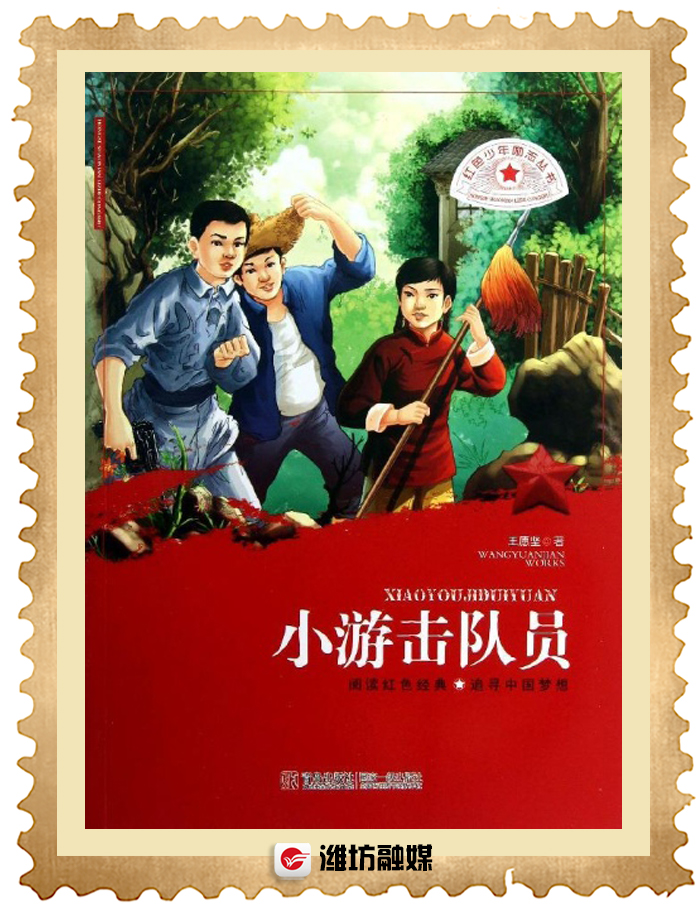

在中国当代文学史上,王愿坚的作品曾影响了几代人,并在今天依然具有重要的现实意义。由他担任编剧的电影《星火燎原》《闪闪的红星》《四渡赤水》等深受广大观众欢迎。

尊敬的王愿坚前辈:

您好!

作为新闻界的晚辈,我当然知道,您曾经是一名记者,主职工作是新闻报道。您在国内文坛名声鹊起,应该要归功于您的第一篇小说《党费》。1953年,您去福建东山岛采访,路过第二次国内革命战争的根据地,接触了几位经历过这段难忘岁月的老同志,听他们讲述了1934年至1937年间,他们在红军长征后留在老根据地山林苦苦坚持3年游击战争的情形。

这些故事震撼了您的心,您说,您不是用耳朵听,而是用整个心灵来感受。这些故事一直在您脑海中翻腾,激励您克服了从新闻报道过渡到文学创作的重重困难,完成了这篇蜚声国内外的小说《党费》,在国内赢得了如潮好评。后来,您陆续创作了《七根火柴》《粮食的故事》等作品,同样受到了广泛好评。

可我听说,当时社会上也出现了一种论调,认为写小说必须要写自己的亲身经历,说您的作品虽然好,但这种方向并不值得提倡,因为您没有参加过长征,又不是红军。这种论调在当时的文坛非常盛行,而当时的您,只是从记者转行到文坛的一棵幼苗,面临的压力可想而知。

后来的结果大家都知道了,您没有放弃自己的初心,顶住了重重压力和质疑,始终坚持写革命斗争历史这一题材,而且写出了高度、深度和动人感情。

您曾在《脚下要有块土地》一文中这样写过您的认识:“我的创作实践并没有背离规律,我依然写的是我所熟悉的生活。首先,我在部队里度过了童年和青年,多少有些直接的生活感受、体验和积累,它使我有一条通向红军时代战争生活的路,可以凭借红军时代斗争生活去喷吐、燃烧。其次,还可以不断地积累、充实和了解那个时代。”作为中国当代文坛的杰出作家,您的许多作品影响巨大,有的被选入中学和高校教材,许多人物已经走进了中华民族的艺术画廊。有论者说,您是“革命战争文学”的一座丰碑,此论并不为过。

如今,我们都在说,不忘初心。何为初心?革命斗争是艰苦的,写革命斗争的历史同样是艰苦的。在将近半个世纪的文学创作历程中,您就是一名号手,或者说殉道者。

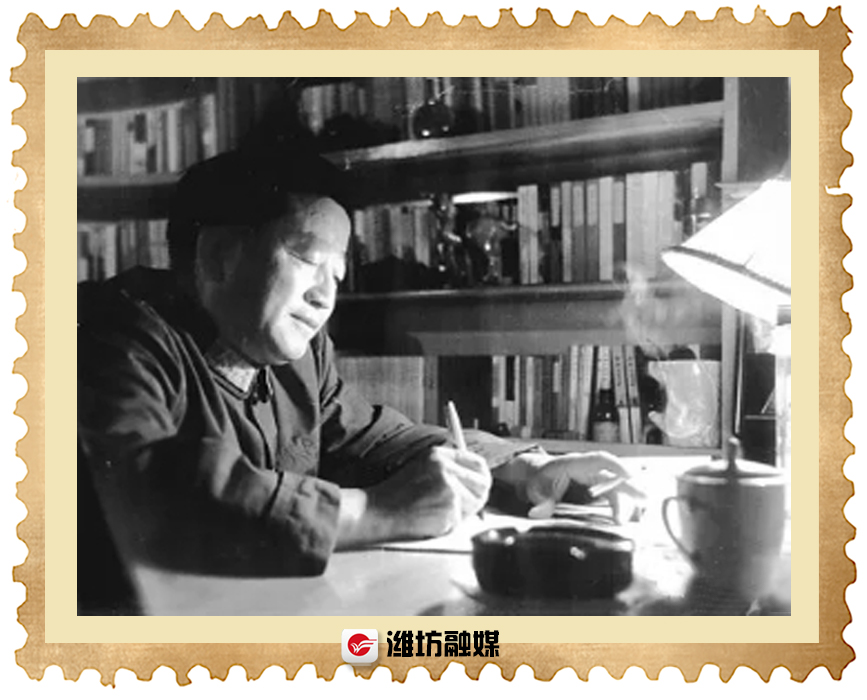

穿过时光,我看到您铺开稿纸拿起笔,整个身心就融化在燃烧的火焰之中。为了完成您的初心和使命,您一次次深入老革命根据地,沿着雪山、草地、大渡河的长征路线,去追寻前辈们的足迹,讴歌他们的高尚品质,描绘他们的精神世界;您采访了100多位第一次授衔的老将军和9位元帅,并在其中的几位元帅身边生活了一段时间。您每到一处,凡有革命历史博物馆,必去参观,并把您认为有用的资料仔细地记录下来。只要是有关红军题材的资料,您都要借来抄写成册。那时没有复印机,您都是在业余时间、工作间隙用钢笔抄写……我想,这都是因为您曾立下“写尽红军英雄志”的宏大抱负,对吗?

您的辛苦付出结出了丰硕成果,您笔下这些含着血泪的故事,对于新一代年轻人非常具有意义。对于从小就在优越环境中长大的年轻人来说,太需要知道老一辈革命者的英勇奋斗、不怕牺牲的精神。是他们的前赴后继,创造了新中国和现在幸福的生活。而又有多少人正是从语文课本上您的文章,才第一次知道了这些革命前辈的牺牲和付出,并培养出来浓厚的爱国情怀。每一个年轻人都应该不忘初心,继续踏着革命前辈的足迹奋勇向前。

您是一名党的宣传员,向您学习,向您致敬!

赵春晖

2021年9月29日

策划:于全义

执行:孙瑞永 马慧丽

统筹:陆菁菁

设计:刘逢霞

音频:尹一宇 郎海峰