惊心密奏定官员去留

潍坊晚报 2022-05-15 10:56:52

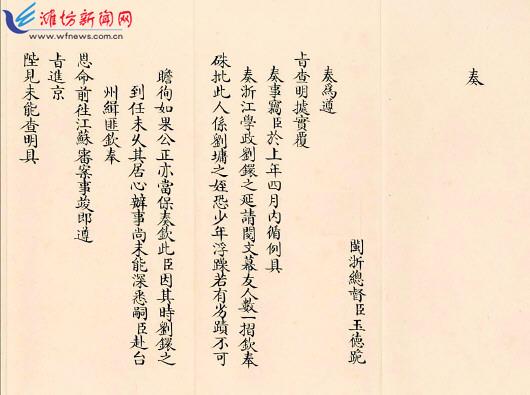

闽浙总督玉德密奏刘镮之居官情形。

奏折本身就有秘密性,密奏制度在清代已相当成熟,奏折也由此成为联系君臣之间的一种特殊工具。一道道形形色色的密奏,不仅使高居庙堂的帝王洞悉数千里外的官风民情,更在官员之间形成一张相互牵制、彼此监视的无形巨网。

康熙耳目李煦密奏江南言论

李煦,字旭东,号莱蒿,祖籍昌邑,隶属满洲正白旗,广东巡抚李士桢之子,康熙间以荫生授内阁中书,历任韶州府、宁波府知府,畅春园总管。康熙三十二年(1693)以员外郎食三品俸管理苏州织造,屡次兼任两淮巡盐御史。其任苏州织造达三十年,与曹寅四次接办康熙皇帝南巡,期间加大理寺卿、户部右侍郎衔,甚为康熙皇帝倚重。雍正元年(1723)因亏空被抄家,后被流放打牲乌拉。有《李煦奏折》传世。

李煦与康熙皇帝,其实还存在一种特殊的关系。李煦的母亲文氏,与曹雪芹祖父曹寅之母孙氏均是康熙皇帝的保姆。康熙皇帝把李煦、曹寅作为心腹之人也不难理解了。

现存李煦的数百件奏折中,有很多属密奏折一类。如康熙四十八年(1709)冬,康熙听闻江南民间多闲言,甚至议论国事。他在李煦请安折上朱批说:“近日闻得南方有许多闲言,无中作有,议论大小事。朕无可以托人打听,尔等受恩深重,但有所闻,可以亲手书折奏闻才好。此话断不可叫人知道,若有人知,尔即招祸矣。”李煦谨遵康熙密嘱,留意查访,他在同年十二月初二日所上《原任户部尚书王鸿绪等探听营禁之事摇感人心折》中,直言王鸿绪等人与京中信息不断,无中生有。他说:“臣闻原任户部尚书王鸿绪,今岁解职回家之后,每月必差家人进京,至伊兄都察院王九龄处,探听宫禁之事,无中作有,摇惑人心。又有徽州人程兆麟者,陕西曾作过道官,今往来苏州、扬州,招摇多事,时有闲言。又有苏州人范溥,系山东东平州知州,丁忧归里,自称熟于京师要路,亦有招摇不根之语。”

康熙五十年(1711),两江总督噶礼与江苏巡抚张伯行不和,康熙皇帝时有耳闻。康熙皇帝在康熙五十一年(1712)正月十六日李煦所上《会审科场案情形折》上作朱批说:“督抚不和,人所共知。巡抚是一钱不要清官,总督是事理明白勤谨人物。目前参本到了,尔南方众论如何?再打听明白回奏。”随后,李煦立即上奏《南方众论督抚情形折》,康熙皇帝仍让他“再打听,速奏”。随后李煦又将江南缙绅请求留任噶礼的情形上奏,康熙皇帝又问:“张伯行见此光景,说些什么?张鹏翮如何了?”在得到李煦密奏后,康熙又让他“再打听,奏折来”。

一个堂堂帝王,一个心腹耳目,就这样来回传递信息。更何况,当时由江南密奏者远不止李煦一人。可以说,奏折虽小,其实乾坤很大,莫说小小的苏州,就是整个江南,莫不时时刻刻在康熙皇帝的掌控之中。

高其倬被密奏不称职,雍正密谕和盘托出

康熙、雍正年间,祖籍高密的汉军镶黄旗高氏名宦辈出。特别是雍正年间,高其位官文渊阁大学士,高其倬官两江总督,高其佩官汉军都统、高起官兵部尚书,父子叔侄四人皆官居一品,显赫一时。

汉军镶黄旗高家与权倾朝野的年羹尧其实有一段恩仇相加的故事,高年两家同属汉军镶黄旗,年羹尧与高其倬还是连襟,他们都是大学士明珠的孙女婿,著名词人纳兰容若的女婿。在年羹尧的举荐下,高其佩得授四川按察使,高起得授汉中府知府,高家子弟候补知府高璥、候补知府高纲、三等侍卫高其傃都曾在年羹尧军中效力。年羹尧亦曾举荐私人到高其位军中任职。但高家子弟对年羹尧又心存忌恨。康熙末岁,高其位任江南提督,奉命署理两江总督,年羹尧密奏康熙皇帝,说高其位不称两江总督任,遂罢署两江总督。雍正初年,高其倬出任云贵总督,年羹尧又密奏高其倬不胜云贵总督之任。

雍正三年(1725)正月,雍正皇帝特地给云贵总督高其倬一份密谕,将年羹尧密奏高其倬不胜云贵总督之任一事和盘托出,并检讨说,以前让高其倬遇事与年羹尧商量是朕之大错。并密嘱高其倬,若年羹尧“与你作梗为难,只管密以奏闻,朕恐他愚弄你,陷汝于不是”。并放下帝王身份,谦和地对高其倬说:“即书此谕与你,朕亦愧之,无奈何也。密之,密之。”受宠若惊的高其倬自然感恩戴德,“跪读再四,不禁涕泪如雨,肺肝感振”。并在奏折中详细汇报了自己与年羹尧的关系:“彼此原在一旗,又是连襟。然起初相见极稀,甚属平平……自年羹尧任四川巡抚之后,十七年不相见,或半年一年亦有间两三年者有书札问候,然昔日相知之旧意尚在。”并说自己一无能书生,原无封疆之才,常思辞卸。雍正朱批说:“真谦也,大笑话,绰然有余。”并说:“所奏句句合朕之心,可嘉之至。”

迨至雍正十三年(1735),时任江苏巡抚的高其倬已失去雍正皇帝宠信。雍正皇帝密谕新任江南提督补熙说:“高其倬老物可憎,汝往可廉彼一罪来。”补熙随后密奏说:“苏松巡抚高其倬居官操守百姓俱皆称好,及访问属员,皆称遇事畏首畏尾,案件不能速结。臣复加体察,抚臣才具实属谙练,但以阅历过深,不肯勇往担任,洁己卸责之处居多。”雍正皇帝朱批说:“公论。”

乾隆曾下密旨给督抚,官员考评入密奏

康熙朝密奏已经成为常态,雍正皇帝鼓励密奏,使密奏制度进一步完善成熟。此后的乾隆皇帝曾下密旨,令各省督抚每年一次奏报各省学政是否称职,提督是否胜任、总兵是否整饬营伍,两司道府官员是否贤能。此类有关官员考评的奏折,也被纳入密奏范围。乾隆三十九年(1774)发生的太监高云从泄密朱批道府记载案,大学士于敏中都被牵扯其中,曾令乾隆皇帝大为恼火。

乾隆五十一年(1786),时任湖北巡抚、寿光人李封密奏地方官员是否胜任、是否贤能。乾隆皇帝朱批说:“折留,览。”乾隆五十四年(1789)十一月,浙江巡抚觉罗琅玕密奏浙江学政、诸城人窦光鼐为官情形时说:“新任学政窦光鼐此次到浙以来未经开考,虽未能得悉情形,其从前在浙省学政任内,臣博采传闻,一切衡文取士俱为公允,操守亦属廉洁,至今士论尚多悦服。”嘉庆年间,刘墉之侄刘镮之出任浙江学政,嘉庆皇帝对闽浙总督玉德说:“此人系刘墉之侄,恐少年浮躁,若有劣迹,不可瞻徇,如果公正亦当保奏。”玉德受命密加采访,上折说:“刘镮之人虽年轻,尚无少年浮躁之习。臣自浙至闽经金华、衢州等属,该学政岁试甫毕,留心体访,考试生童,去取公平,舆论尚属允服。于书役家人亦能约束严谨。该学政才识明敏,颇知自爱,诸事亦欲法伊先人。办理学政之事,谨慎公平,实属称职。”