郭宅街整齐规范 东端路南变迁明晰

潍坊晚报 2022-07-31 17:35:00

郭宅街东端路南现在的面貌

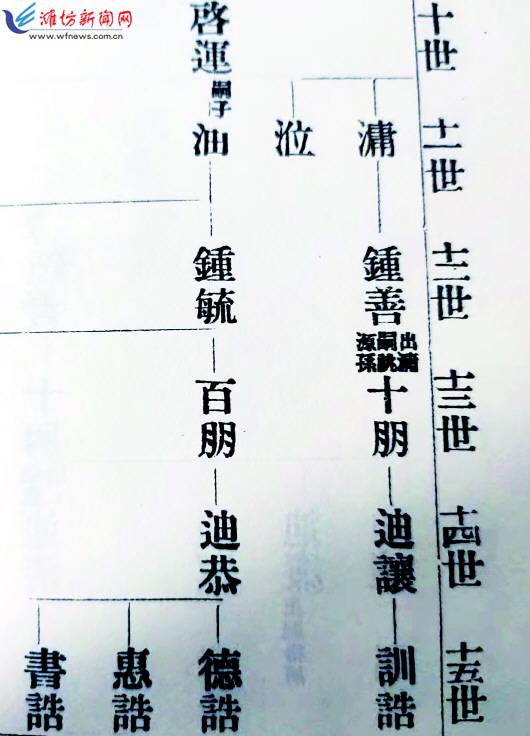

铭新池经理郭训诰在族谱上的记载

拥有数百年可追溯历史的郭宅街,为潍坊城一条地理状况较为整齐规范的古街。郭宅街东端路南的相关地域,一百多年间的地理变迁轨迹还算清晰明了,折射着城市在这段区间内教育以及相关工商业的发育、存续状况和城市的军事价值。

郭宅街不短也不窄地理状况整齐规范

二十世纪30年代的记载以及地图标注中的郭宅街,东西走向,长约410米左右,宽约5米,当时隶属于潍县第一区城东南镇,在潍县城厢一带的古街中,不算短,也不算窄,地理状况较为整齐规范。

郭宅街的东口为一处丁字路口,与东马道相交。东马道由此向南370米左右到达潍县城内东南角,与南马道相交。东马道由此向北500米左右到达潍县城内东北角,与北马道相交。

自东口沿郭宅街西行160多米,路北出现一处丁字路口,与棋盘街相交。棋盘街由此向北130米左右与东门大街(现潍城区东风西街一带)相交,与文庙大门隔东门大街相望。棋盘街正对文庙大门,为文庙建筑群中轴线的延伸线。

由棋盘街南口再西行30米左右,郭宅街路南又出现一处丁字路口,与南巷子(原址一带为潍城区松园子小区东沿外的一条无名通道)相交。南巷子由此向南110米左右与南宫后街、松园子街(原址一带为现潍城区松园子小区内的一条无名通道)相交,与射步亭街(原址一带为该区松园子小区东沿外的一条无名通道)相通。

从南巷子北口沿郭宅街继续西行220米左右,到达郭宅街西口,为一处不算规则的十字路口。由该处十字路口向西接小十字口东街,本地俗称“郎家野圈”,通西面130米处的布政司街(现潍城区布政司街一带)、交田宅街(该区向阳路一带);向南与预备仓街(原址一带为该区松园子小区西部的一条无名通道)相交,通南面330米处的南寺山门前小空场;向北与兴隆街(该区预备仓街一带)相交,通北面130米处的东门大街——大十字口东街(该区东风西街一带)。

因郭姓居多而得名历史可追溯至明代

关于郭宅街地名的由来,当代官方的解释很简洁:“郭姓居多,因名。”

当代官方解释中所说的郭姓,多为历史上潍县城里东门里郭氏的族人。明代成化九年(1473),高唐人郭礼因那一带灾害与战乱并生,带着儿子郭翠搬迁到潍县,定居东门里(官方公布的地名为东门大街,大致是现在潍城区东风西街的和平路至预备仓街段)。因而,该支郭姓族人自称潍县东门里郭氏。

郭礼,有廪生功名,迁移到潍县以前就做过塾师,定居潍县东门里以后仍以此为业。此后数百年间,郭氏重视通过科举考试获取功名踏入仕途、勤于通过著书立说传播传承传统文化。清亡后,该支郭氏中从事教师职业以及擅长书画的族人众多,其中不少人为地方知名人士,其相关事迹有记载。

该支郭氏族人在历史上的潍县城里一带聚居广泛,以郭宅街最为集中。郭宅街地域内知名民居星罗棋布,其中不少知名民居的主人为该支郭氏族人。故“郭姓居多,因名”的郭宅街,其历史至少可以追溯至明代。

郭宅街地域内曾分布着多处知名民居、建筑、工商实体、新闻机构、宗教文化团体、政府职能部门等,数不胜数的地方知名历史人物曾在这里定居,因而,这条古街展现的地方文化风貌丰富多彩。

自这条古街东端的路南开始,分别予以梳理展现。

郭氏小学校舍毁于军阀混战炮火

早先,郭氏小学在郭宅街东端路南办学14年。有记载说,1916年,郭氏两等学堂自西门里大街(官方公布的地名为西门大街,现东风西街一带)迁至郭宅街东端路南,改称郭氏小学,办学规模为五个教学班,在校学生共有200人左右,校长陆文会。

1930年,军阀中原大战中,阎锡山、冯玉祥军炮击潍县城,郭氏私立小学校舍毁于炮火,学校不得不搬迁到附近的郭宅街路北郭氏家庙内。

1930年夏,阎、冯军围困潍县城,占领潍县火车站(现在的胶济铁路潍坊站)以及县城附近的一些村庄,在县城西南方的黄土埠、马良冢子(现在都属于潍城区南关街道辖区),天主教堂外树林内(位于现潍城区胜利西街和平路口以南、和平路路东一带)等处设置大炮,向城内及联系城里、东关必经的白浪河河道(现亚星桥一带)进行炮击。

半个月后,阎、冯军西退,潍县城解围。有统计说,县城遭困半月间,民众丧命于炮弹之下的,城里有12人,各关厢23人;受伤致残者,城里35人,各关厢55人,共计伤亡125人。潍县城厢一带遭到炮火炸毁的房屋共124间,屋山18堵,墙6堵,包括城里郭宅街东端路南郭氏小学的校舍。

东段路南首户解放前曾是浴池铭新池

郭宅街东端路南第一户,在解放前的一段时期,为一家浴池的所在地。浴池的字号为铭新池。历史上潍县城厢一带的民众也称浴池为澡堂。

有记载说,铭新池是以一处四合院结构的房产为依托建造的。起初,铭新池经理是巩文秀。相传开办铭新池的资金是巩文秀的父亲巩绍庵向朋友集的股,每股50元(银元),共募集了10股,即500元。因巩绍庵交游广、朋友多,这些资金都为大家友情帮助、无偿赠送。铭新池后来出让给本地人郭训祥。郭训祥系东门里郭氏族人。

也有记载说,铭新池是当时家住附近松园子街东端路北的绅界人员、东门里郭氏族人郭雨若的产业。郭训诰任经理,也是东门里郭氏族人。郭训诰的儿子郭天熙解放后曾在本地一家国营饭店做厨师。

历史上的潍县城厢一带,1918年到1934年,在市面上先后有新德楼、三新池、玉露春、复兴池、新华池、铭新池等9家浴池开业。洗浴成为营商行业之一。其中,由商人韩铭晋投资、1932年开设的玉露春浴池,位于东关南沟街(现奎文区奎文门街一带),建有两层“回”字形楼房,楼上、楼下分设男女浴池,机井抽水,备有锅炉,蒸气打水加温。房间有暖气,设雅座和普通铺两种,当时在胶济铁路沿线各地以设施超前、时髦而闻名。铭新池的具体开业时间则未见记载。铭新池是否建在郭氏小学遭到炸毁的校舍原址处也未见记载。

遵守行业规范,服务及时周到

潍坊城一带,自传统时代到洗浴设施进入家庭之前,因为生活条件的限制,不少民众不太讲究个人卫生,一年到头洗不了几次澡。尤其是解放前,周边农村民众甚至包括不少城市妇女,基本上不去澡堂。只有部分人在春节前,不管澡堂怎样拥挤,也要排队洗一次澡。因而,洗浴成为行业以后,铭新池与市面上其他浴池一样,为顾客提供的服务是很周到的。

顾客进门,先有看座的雇员笑脸相迎。如果雇员与来客熟识一些,雇员会主动称呼顾客“某先生”或“某长官”“某老板”并问好,还会简短地说上几句客套话。然后帮助顾客找到合适的位置(雅座或房间)。

顾客脱掉衣服,雇员马上用竹杆将上衣挑挂到相应的挂衣钩上,将其他衣物和鞋帽放在床头或桌柜内,并在相应的铺位上铺好毛巾床单,摆好枕头,让顾客洗浴完毕后能够躺下休息一会儿。顾客洗澡时,负责搓背的雇员根据顾客入池烫洗时间,及时招呼约定搓背的顾客,在特备的长条宽凳上为其搓背。待预约者都搓完后,再询问其他顾客,然后在池外的房间中等待,有呼即应。

顾客洗浴完毕走出热水池,值班雇员立刻拿起擦澡毛巾,给顾客抹净背上的汗水,并为之披上大浴巾。顾客走回铺位,看座的雇员立即送上手巾把(湿热的毛巾)供顾客擦脸,然后送上热气腾腾的茶水。这时干毛巾已放在床头的桌柜上了。顾客喝茶解汗,稍事休息后,看座的雇员会应招拿来刀剪,请顾客自己修剪脚指甲或老茧。

如果顾客脚上有脚垫、鸡眼、摩眼之类的小毛病,修脚工会应招进行修治。修脚工有一套专门的技术为顾客解除脚病痛苦。他坐着大马扎,将顾客的脚放在自己铺着专用垫布的大腿上,正着身子,熟练地操作。修整后,顾客在一定的时间内行走时感到舒服。如果顾客有脚气发痒者,也有专人为之捏脚,并用竹子作成的专用工具进行刮摩,先刮后捏,使患者在短时间内消除燥痒难受之苦。如果顾客筋骨不适或背部不爽,也可以找专人推拿按摩,在短时间内起到顺筋活血、解除疲乏的作用。

顾客在铺位上休息一会儿,有的还轻松地睡上一觉,喝足了茶,才准备离开。看座的雇员赶紧用竹杆将顾客的上衣取下,等顾客穿戴完毕后再送一次手巾把,请顾客擦擦脸和手。最后按顾客实际消费项目(如洗澡、搓背、修脚等)算账付款。顾客一般还要酌情给予茶钱(即小费,时称小柜钱),看座的雇员躬身道谢。顾客离开时,沿途遇到的雇员都会恭敬相送,并礼貌性地请客人下次再来。

铭新池顾客多是城里人1964年并入潍坊浴池

有记载说,铭新池分为大厅(铺位之间可以相望)和雅座两部分,设两个热水池,可同时为七八十名顾客提供服务。因地处潍县城里,又是东门里郭氏族人负责经营,因而顾客多数是城里人。东门里郭氏族人中,有的大户人家甚至每天都有人光顾。铭新池拥有十二三名雇员,不温不火的营业情况长期维持。

1938年日寇侵占潍县后,有6家浴池相继停业,玉露春、新华池、铭新池等3家浴池维持营业。解放后,3家浴池先后实行公私合营。1964年,潍坊市饮食服务公司合并新华池、铭新池,投资13万元在西市场六街(现潍城区西市场街)新建一处规模较大的浴池“潍坊浴池”。潍坊浴池至今仍在正常营业。

笔者在童年和少年时代,曾随长辈多次去潍坊浴池。印象中男池在二楼,建有两个热水池。一个面积大些,水温低些,长辈安排笔者在这个池子里泡澡。另一个小些,水温很高,热气腾腾,笔者没敢靠近过。泡澡后到淋浴喷头处冲洗。其他设施和服务程序与记载中解放前的铭新池有相似之处,但似乎没有铭新池那样细致周到。

服装二厂建“7”形楼房门市部接受来料加工

到了二十世纪七十年代,笔者在郭宅街东端路南一带见到的就是潍坊服装二厂的厂区院落了。印象中,潍坊服装二厂厂区起先是平房,大致在1975年以后,服装二厂原址扩建、兴建一栋“7”形楼房建筑,但笔者已记不清是三层还是四层。

“7”形楼房坐落在服装二厂厂区的东沿和北沿,东面和北面分别位于和平路路西、郭宅街路南,厂区院落大门位于“7”形楼房南面,坐西面东,大门外就是和平路。“7”形楼房东沿一层是门市部,接受来料加工,后来也出售成衣。楼房北沿以北不远处建有一道院墙与郭宅街相隔不相通。可见,当时服装二厂厂区已经不再属于郭宅街地域。

服装生产加工归类于缝纫工业。潍坊城一带的缝纫工业源自家住松园子街的工商业知名人士张百川创办的源顺成衣局,也称源顺冠服店。用缝纫机生产加工服装大致始自1920年。到了二十世纪三十年代中期,潍县城厢一带拥有19家服装生产加工实体,40台缝纫机,150多名从业人员,都是前店后厂、来料加工的生产经营方式。解放前夕,战乱频仍,行业衰微。

解放后,服装缝纫业逐步恢复发展。1950年,潍坊市服装生产加工实体共有80家。这年成立第一个生产经营合作组织工新服装合作社。后来,市面上的服装合作社、服装组陆续增多。1956年开始归并组合。到1958年,分别建成八个服装生产合作社。稍后不久,二社和四社合并为潍坊服装二厂。

1930年以前的郭氏小学、铭新池及潍坊服装二厂原址一带,目前位于潍城区建设中的和平广场(商贸)东北角。

◎相关链接

潍县第一区及城东南镇

1929年,潍县全境划分为十一区,城厢一带为城区。1931年,潍县全县划分为十区,城区改称第一区,区公所位于城里梁家巷(现潍城区曹家巷一带),区长张俊英。1932年,第一区人口规模为12567户,82781人。第一区内划分为城东北镇、城西北镇、城东南镇、城西南镇、北关镇、东北关镇、坝崖镇、西关镇、南关镇、西南关镇、东关东北镇、东关西北镇、东关西南镇、东关东南镇,各镇辖区划分情况不详。1933年,第一区内,东北关镇、坝崖镇合并为河西镇,西南关镇改称中和镇,其他镇未见变动。

现在的潍城区郭宅街地域,当时隶属于潍县第一区城东南镇。按照解放前相关潍县城厢地图上的标注,城东南镇镇公所位于松园子街郭雨若宅院内,目前郭雨若宅院旧址的部分建筑物原址尚存,为松园子古民居的组成部分。1932年至1934年,城东南镇镇长为郭雨若、田云生。1932年,城东南镇人口规模为987户,6879人。按照1933年的相关记载,结合现在的地理实况,城东南镇所辖地域大致位于现潍城区胜利西街——向阳路——东风西街——和平路——胜利西街范围内,但要小于这个范围。