能臣刘鸿翱大中丞宅院有名气

潍坊晚报 2022-08-08 09:31:00

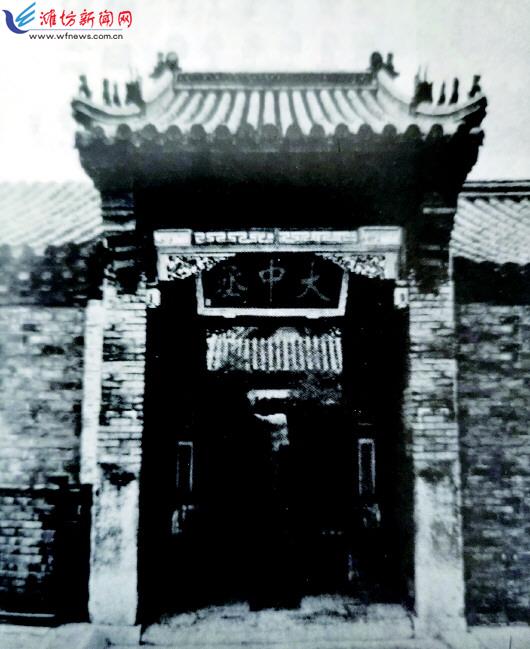

大中丞宅院大门

大中丞宅院原址一带今貌

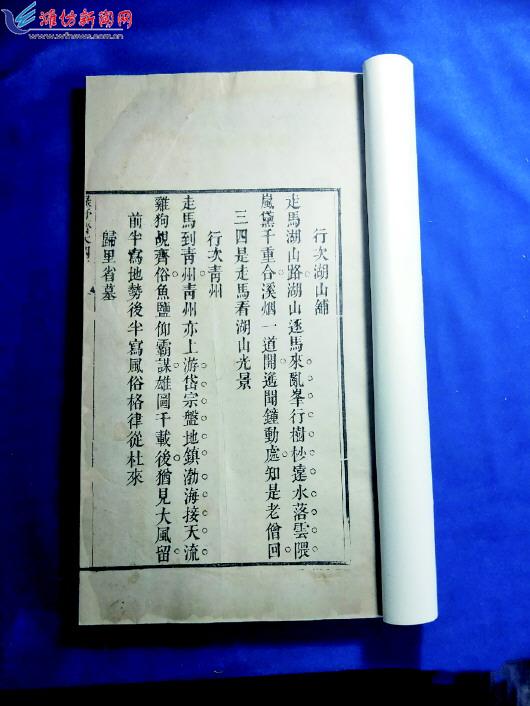

《绿野斋太湖诗草》(资料图片)

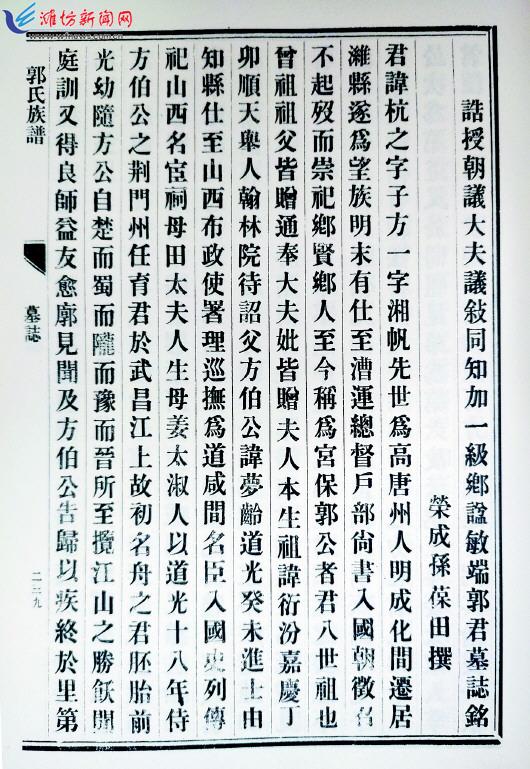

刘鸿翱著述之序

《绿野斋前后合集》

于奉三宅院以西、郭宅街西端路南、预备仓街北端路东,坐落着刘鸿翱宅院,民众称之为大中丞宅院。刘鸿翱是清代后期有建树的能臣。他几乎每任职一处,都有可圈可点的政务作为。他为官的同时也喜欢做学问。他的个人生平轨迹以及大中丞宅院,都有一定的名声。

两兄弟同年考取进士,家学渊源是必然因素

刘鸿翱,字蜚英,号次白,清嘉庆十二年(1807)与兄长刘鸿翥(zhù)同时中举,两年后两人又同年考取进士。刘鸿翱踏入仕途后,历任内阁中书、江苏太湖司马、徐州守、广东南韶连道、台湾道兼提督台澎学政、陕西按察使、云南布政使、福建巡抚、署理闽浙总督等官职。

上述刘鸿翱的仕途简历,在潍县解放前的官方记载中清晰可见。简历中的司马、州守等官职,都是清代相关地方官职的别称。同知别称司马,为我国明、清时期知府的副职。太湖司马即太湖同知。刘鸿翱所任江苏太湖同知实为当时隶属于江苏苏州府的太湖厅同知。当时的太湖厅,治所位于太湖东山,管辖太湖东山一带的钱粮征收以及太湖东山和西山一带民众的婚姻、田土、命案、盗案等方面的司法事宜。太湖东山、西山,现在都位于江苏省苏州市辖区内。徐州守是徐州太守的简称,也是徐州知府的别称。

刘济川是刘鸿翱的父亲,字剑青,号说岩,嘉庆五年(1800)考中举人,历任寿光、淄川、巨野县教谕等官职,诰赠奉政大夫。

刘济川有五个儿子,分别由他的元配张太宜人、继配郭太宜人、庶配吴孺人等三位夫人所生(太宜人、孺人都是皇帝赐予一定品级官员的母亲的封号。刘济川三位夫人的封号,得益于他的儿子刘鸿翱)。虽然分别是三位母亲所生,刘鸿翥、刘鸿翱等兄弟五人却兄友弟恭非常和睦。故刘济川潍县城里北门大街刘家过道宅院的内堂,自豪地悬挂着书有“既翖(xī)堂”“同怀堂”字样的匾额。刘鸿翱还有《同怀堂记》等文章存世。有记载说,刘鸿翱五岁那年母亲去世时,天赋的至孝品性就已经显露。

刘鸿翥、刘鸿翱这两个亲兄弟先是同年考中举人,两年后又同年考取进士,偶然的背后,家学渊源则是必然因素。他们考取进士发榜时,京都人看到榜上三甲七十一名的刘鸿翱和三甲七十七名的刘鸿翥,亲兄弟同榜得中进士,榜上排名中间只相隔五人,不由得啧啧称奇,称赞山东出了同登贤书、同捷南宫的亲兄弟,真是艺林盛事。士子们则竞相羡慕。

读书做学问闻名大江南北,任职太湖没有积案

刘鸿翱读书做学问,并不致力于根据资料来考核、证实和说明古人的说法,而是在书中寻求和感悟古人合乎传统伦理道德的行事准则所在。他喜爱古文辞,嗜好《左传》成癖。他在京都初为官内阁中书时,当值之余有空闲每每室内静坐,以读书、做学问、撰文字自娱自乐。嘉庆四年(1799)的科举状元、知名官员、学者姚文田,对刘鸿翱当时撰写的论、辨、序、记、传、志等体裁的文章评价都很高,认为文章得平地真气,感觉像是宋代文豪欧阳修、苏轼复出了。

后来,刘鸿翱主持将湖北乡试符合程式的试卷编刻成书。他选编的《山左文钞》《古文钞》,镌刻的《绿野斋制艺》也刻印成书。他选任太湖厅同知那年,《绿野斋古文前集》镌刻成书。从此后,他读书做学问在大江南北有了一定的名声。

太湖厅同知罗琦创建了仰云书屋,供学子们读书做学问。刘鸿翱与仰云书屋董事倡议劝捐,地方绅士徐学巽首倡义捐,求学的费用得到保障。

太湖是鱼米之乡。在太湖任职期间,刘鸿翱还劝导大家捐出万金,借给商人作为经营资本,所得利息用于度荒年。他主持疏通雕鹗河,让河流遭遇干旱时可以有一定的蓄水能力,遭遇洪涝时可以顺畅地泄水。

他主持相关司法事宜,秉持外严内宽的原则,认为调处事务的理想状态莫过于无事。因而他在太湖上任之初,案件繁多。后来,不但无积存案件,官署平时几乎门可罗雀。

他得以不时在湖、山之间啸吟自如,还利用公事闲暇,刻印成书《太湖诗草》。本地士绅和民众想给他建生祠,他以法律制度不允许而劝止。他升任徐州知府离开太湖以后,太湖人仍然给他建亭、立碑,以感怀他的恩德。

迫使英舰越境而过尊重事实公正为官

刘鸿翱调任台湾道兼提督台澎学政时,当地对科举考试获取秀才功名的读书人十分重视。

有记载说,台湾民众聚族而居的地方,各家族往往立有祖庙,属于祖庙的家族公共财产价值几万到几十万不等,由族内的秀才们轮流执掌。每逢科举考试,以行贿、拉关系进取秀才成风。刘鸿翱前面的两任官员几经努力,行贿之风得以收敛,请人顶替代考仍然屡禁不止。

刘鸿翱到任后,指海为誓,杜绝此风。录取秀才,他用县、府复试的方法,即县试时按学额加倍录取,然后经过府级复试,再要求考生将互相证明身份真实性的保证书提交给官署。这样,顶替代考的弊端便得以克服,台湾学风得以大变。

刘鸿翱在台湾任职期间,三年发生两次规模不大的民变骚乱都得以平定。

他清理屯田、以屯饷养兵,建炮台以防范海盗,设关隘楼台以抵御外邦入侵,在嘉义贮存义谷、在道库储金十万以防不测事变发生,整理限定军船、明晰官方以杜绝亏空。

在云南任职期间,刘鸿翱积劳成疾,染上瘴气,痊愈后难行跪拜之礼。他正准备上书陈情请求辞官归里时,接到了补授福建巡抚的皇命。当时正值鸦片战争多事之秋。他放弃陈情辞官归里的打算,赴福州上任。他上任后,东南沿海一带纷纷告警。

道光二十一年(1841)七月,英国侵略军攻陷闽浙总督颜伯焘驻节的厦门,扬言择期进攻福州。刘鸿翱部署军民坚守。他认为英军船坚炮利,有利于海战,不一定利于陆战。他发动福建军民用石头填塞屿隅海港,使敌舰难以进港。他奏请清廷谢绝调用外地兵力,训练乡勇,准备以一方之力与英军陆战。因防守森严,英方舰船无隙可乘,只好越境而过,使福州一带避免了战祸。

道光二十一年八月,英军船只进犯我国台湾鸡笼口,与我国守军互相炮击。海涌骤起,英军船只桅杆折断后自行冲礁被击碎。第二年正月,英军船只进犯我国台湾大安港,被渔船诱导到土地公港搁浅,遭到沿海义勇围攻,英军一艘三桅大船、两艘舢板船,24名英国人、156名印度人被擒获。台湾道姚莹、总兵达洪阿奏明清廷,擒获的印度人按律斩决。后来,英军屡次赴台湾报复,都遭到了失败。

这年夏天,英国逼迫清廷签订《江宁条约》(俗称《南京条约》)等一系列不平等条约、双方议和后,英国侵华全权代表璞鼎查诬称英军进犯台湾被擒获和斩决是中国台湾地方妄杀遭遇风暴的英国难民。清廷钦差大臣耆英也弹劾台湾道、台湾总兵冒功。皇帝敕命闽浙总督怡良到台湾查办。怡良强令台湾道、台湾总兵以引诬向英国侵略者谢罪。

刘鸿翱接任署理闽浙总督职务后,用台湾禀报的最初案卷为依据向清廷军机处询问,让姚莹、达洪阿二人得到以平反昭雪。

自称郭宅街宅院为蜗居大门上悬挂大中丞匾额

道光二十五年(1845),刘鸿翱获准辞官归里,在郭宅街西端路南、预备仓街北端路东自家的宅院里颐养天年。

有记载说,郭宅街刘鸿翱宅院是他踏入仕途以后置办的。其宅院原址此前的情况未见记载。关于这处宅院的基本情况,刘鸿翱专门撰文《蜗居记》进行了介绍。

按照《蜗居记》文中描述,刘鸿翱宅院占地约半亩,却为何称“蜗居”呢?刘鸿翱在文中解释,“蜗”是个象形字,形状缠绕而弯曲,看上去安定不动,从外到内距离却不短,“牛”居住在里面,足以容身。这处宅院,大门坐南面北。进入大门,沿着通道折向西,又折向南,再折向东,才到达内院,不就像“蜗”的缠绕而弯曲吗?内院不与街市相邻,不闻喧闹嘈杂,不就像“蜗”的安定不动吗?内院分为东、西两部分。东院刘鸿翱夫妇、儿子夫妇、长孙夫妇、次孙夫妇各居一室;西院则是会客室、养静室和读书室所在;男女仆役也各有住处。宅院不算宽阔,也不觉得狭小,不就像足以容身的蜗牛居所吗?

刘鸿翱谦虚地将这处宅院命名为蜗居,而且把“蜗居”作为匾额。但附近民众看到的这处宅院位于郭宅街西端路南的大门上方悬挂的匾额却书有“大中丞”字样。这是因为刘鸿翱曾担任福建巡抚。清代担任巡抚一职的官员习惯上被尊称为中丞,他的宅院又挂有那样的匾额,因而本地民众称这处宅院为大中丞宅院。大中丞宅院在郭宅街的知名宅院中拥有一定的名气。

◎相关链接

刘鸿翱辞官归里奏折

奏为微臣腿疾未愈,龥(yù)恳开缺,仰祈圣鉴事:

窃臣于二十年十二月蒙恩补授福建巡抚,二十一年四月抵闽任事,二十四年四月届期陛见,因两腿疲软,奏恳展缓,旋奉到朱批:“俟明春二三月间再行奏请陸见可也。”

臣跪读之下,感激难名,日延医调治,药饵频投,经数月之久,总为见痊,可举动虽能力持,拜跪必须人扶。缘臣素有火症,自受事闽中,适值办理军务,因防御之焦灼,致湿热之下坠。当海疆多事之秋,断非臣子乞假养疴之日。每念宵肝忧勤,臣复何敢自爱惜?

今抚议大定,溟渤澄清。督臣刘韵珂,到任已经年余,闽省情形无不洞悉,事事期于整顿。藩司徐继畲,办理通商事务,甚属得宜,臣乃敢沥情以陈。

臣现年六十七岁,气血已衰,筋骨弗灵,俯地失仪,瞻天无缘,从容就医,或可苟延。夫余生勉强恋栈,必之有误于公事,此闽省文武之共见,非臣甘自暴弃,以耽安逸,惟求皇上格外天恩,准臣开缺,回籍调理,则此后余年,皆圣主高厚之赐。并求即为简员补授以重职。至简放之员未到任以前,所有福建巡抚豪务,或交督臣兼署,或交藩司护理,泰候钦定只遵。

抑臣更有陈者。臣在闽四载,略识夷情。今之英夷,不同于前明倭寇。倭寇志在掳掠,英夷志在通商,彼断不于八万里之外或有他图,亦断不能据守,此天之相。且与咪夷(美国)、咈夷(法国)称西洋三大国。咪夷立国凡六十年,该国制度不准多事占人土地;咈夷最富强而爱体面,咈夷入我之范国,则英夷抚愈,故钦差大臣耆英,遵奉廷谟,殚心筹画,立法至为美善。沿海遵守,可永期静谧。至备预不虞之道,则前奉圣谕,御之于陆,不御之于水,更留后路尽之。

臣虽病废,不胜犬马恋主之忱,敬陈管见。仰慰慈怀,伏乞皇上圣见训示。

谨奏。