面食火烧 名传千里

潍坊晚报 2022-10-31 16:35:56

流饭桥头上的一家火烧铺旧址

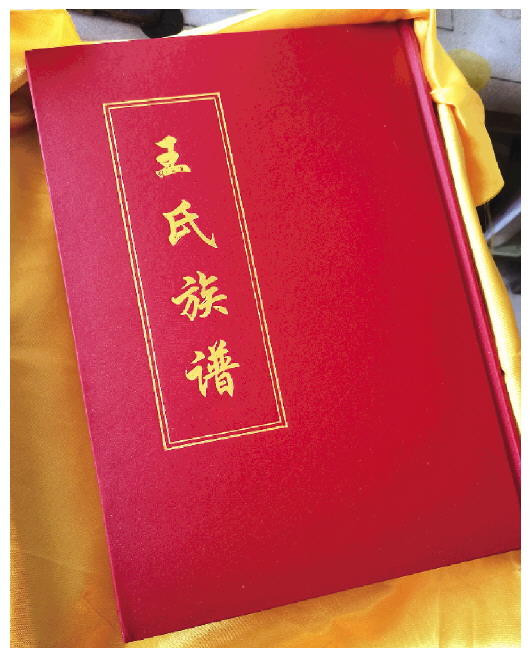

流饭桥村的《王氏族谱》

随着镇上日趋繁荣,流饭桥的餐饮业发展起来,会集日更是食客如云。青龙街老槐树底下一家王姓小铺面做了一种叫“火烧”的面食,入口耐嚼,香甜隽永,日久不馊,深受远行人的青睐。杠子头火烧和旋饼,承载着许多动人的故事和回忆。

餐饮业逐渐兴起 过客闻香皆“留饭”

民以食为天,随着镇上日趋繁荣,流饭桥的餐饮业借地利之势发展起来,在镇上的青龙街,沿街铺面多数为餐饮业买卖之家。“槐花黄,秀才忙”的秋闱季节,赴省垣赶考乡试的胶东一带生员,多聚集在此驻足就餐,驿道传递兵夫风尘仆仆在这里闻香下马,知味停车,会集日更是食客如云,以至于旧时的文牍书件中,有将村名写成为“留饭桥”的字样,如1913年流饭桥王姓三修族谱完成,谱前有序,序文中直书:“凡居于留饭桥之王(姓),皆余祖所留遗而繁衍也。”

杠子头一枝独秀 秀才买旋饼中举

在食客如云的岁月过往中,青龙街老槐树底下的一家王姓小餐饮铺面忽生奇想,做了一种叫“火烧”的面食。这种面食状如圆饼而厚,皆系炭火入炉烤制而成,故名“火烧”。制作过程是艰辛的:在一个硕大的粗质瓷盆里,按配方比例加水和面做成硬面团,面团出盆后,一壮汉立于案板前,手持粗如膀臂的枣木杠子,来回挤压搅动,直至面团坚硬如石,然后入模成形,再放入炉中炙烤,守炉者常汗流满面。这样做出的火烧,置案上手掌一击,脆裂如栗。入口耐嚼,香甜隽永,日久不馊,深受远行人的青睐。村人纷纷效仿,流饭桥小镇成为了火烧食品的“故乡”。

“火烧”家族随俗而进,大至分成了硬面、软面两种,细分又可分为15种之多。如香火烧,是软硬面两种的“混血儿”,厚达5厘米余,外硬内软,冷食尤可口。如酥火烧,以芝麻油炒面为馅,包于其中,食时不用菜馔,满口溢香。如夹子火烧,形如螃蟹,故名,外敷芝麻粒,烤熟后兼得烧饼之美味。如糖火烧,以糖作馅,上印“喜”字,正中间红点如丹珠,是新娘初入洞房之夜分给众货客的礼物。追述往事,老餐饮业户如数家珍,不胜枚举,足足能写出一本关于火烧的书来。

杠子头火烧是流饭桥火烧家族中的翘楚,边厚如唇,中间有一状如铜钱薄孔,可用麻绳串起,挂于鞍上车边,以备长路漫漫中食用。“杠子头”火烧可烩食,质硬耐煮,与肉同烩,肉化火烧不软。因用枣木杠子制面,故称“杠子头”火烧。

但在青龙街上的老餐饮业户那里,这种边厚中薄的火烧叫“旋饼”,为尽量减少面内水分,达到“夏日不馊,冬日不凉”食效,入炉烤制之前,先用面刀绕周旋一裂缝,易于水分蒸发,出炉后缝痕越发明显。火烧是“旋”出来的。真正的“杠子头”,是厚薄一致、绕周有五个燕翅状附件花样的火烧,同样用枣木杠子挤面,形制大小又如挤面杠子的端头,称“杠子头”名副其实。“旋饼”只是它的“孪生兄弟”罢了。

据传,有一骑驴赴乡试的秀才在火烧铺用饭后匆匆离开,不慎将布囊中盘缠费用遗忘在门前。走出十几里才返回寻找,主人如数归还。秀才感激不尽,多买了一串旋饼挂在身边。不料三场试毕,果然考中举人。自此小镇上多了种特有的风俗:初生男孩过“满月”时,买来“旋饼”放置身边,上撒铜钱。请来漂亮女孩为小儿剪去胎发后,将撒过铜钱的火烧分送乡邻,意在祝愿男孩长大后“头皮硬”,运气好,早日脱下青襟,登入龙门。

淘金客离乡远行 火烧成途中食物

清朝光绪三年(1877),流饭桥火烧又进入了一个鼎盛的时期。白山黑水间漠河地区一条叫“老河沟”的河床上,突然发现了大量金苗,俄人谢列特金带矿师侵入我国国境进行鉴定,河床沙土内含有大量纯金。附近河谷皆有自然金苗存在,并延及与漠河地区接壤的俄罗斯境内。消息传出,全国轰动。此前一年,潍县境内旱、蝗、涝数灾并发,导致来年春荒严重,村民讨荒要饭,流离失所。有大胆青壮男希冀发财的梦想,铤而走险,离乡背井,至漠河淘金。行程数千余里,全为步行(俗称“起旱”),半年方可到达。

光绪十三年(1887),清廷在漠河成立金场,大量招募苦力劳工,潍县“闯外国”淘金老客蜂拥而至。山高路远的行程,风雨多难的他乡异境,宜携带、可冷食的流饭桥火烧,自然成为了他们不二选择的途中充饥食物。褥套装满的“旋饼火烧”放上独轮车,一步一回头地走上了茫茫长路。满载着沉重的“乡愁”,火烧流徙千里,越过白山黑水,来到了俄罗斯境内,流饭桥成为了真正的“流饭桥”。打火烧手艺传进了周围村庄,进而进入了县城白浪河沙滩大集的市场。

说到流饭桥火烧的起源,有地方文史专家分析,火烧用煤火烤制,或同步于清朝末年县境内坊子一带的挖煤兴起,不无道理。如果细心考查,或可追溯到更早的朝代。村中《王氏族谱》载:王姓本江南人,元朝中期北来,居山左临淄孙娄店。元末,讳好礼者育子二人,“长子实居淄,次子有迁潍”。临淄一带煤业兴起早于潍县近一个世纪,或是这种宗族间千丝万缕的联系,带来了流饭桥煤火烤制火烧的兴起。