【梅翁忆评】张丽华:于老为什么画梅

2022-11-21 09:33:28

于希宁是我国当代卓越的美术家和美术教育家,是具有诗、书、画、印、美术史论全面修养的学者型艺术家。他在各个艺术阶段的创作,以及90多年的艺术人生,构成了颇具研究价值的艺术个案。为进一步发掘用好于希宁艺术资源,擦亮潍坊名人“名片”,我们精选了部分专家学者对于希宁先生不同角度、不同方式的释读,对于全面、准确且深入地了解艺术家,具有重要意义。

张丽华

画家选择一个题材入画,原因是多方面的,家教的、师承的、经历的、环境的、气质的、学识的、修养的等等。于希宁先生画梅的缘由也很复杂,一说先生是“文化大革命”中开始画梅的,其实“文化大革命”前就做了相当的尝试,那时的梅花已是成熟的面貌。梅花向为古时文人吟咏书写之物,在中国文化中有沉厚久远的担当,它为花卉题材的“四君子”之一不假,在文化史和绘画史上却有着不同一般的意义,与观赏性很强的兰、竹、菊显然不是一回事,更多地被看成民族骨气性格的象征。后来在评选“国花”时,少数文化人把梅花推举出来,竟敌不过诸多市井的口舌,牡丹遂占花魁,就见出了当下时代风气中享乐心态充斥的无奈。“文化大革命”期间百花凋零,万马齐喑,但包括于老在内的许多画家,也画过别的花卉,如牡丹、毛竹、丝瓜、冬瓜、荷花等,还有人开拓出了诸如葵花、高粱、稻菽、果树、菜蔬等新的画题。毛泽东诗词中提到的花卉不多,有杨柳、桂花、菊花、桃花、黄叶,还有斑竹、牡丹(“红霞万朵百重衣”中的“红霞”实为牡丹),更有象征“弱势群体”的“枯木朽株”,但梅花的意义非同小可,至少有两处写到,一首《卜算子·咏梅》,一首《七律·冬云》,且都与雪有关。这是与建国初期所面对的国际国内环境是有着特殊心理依据和辐射气场的。于希宁先生的梅花恰好地符合了题材的象征性,也借鉴了毛泽东诗词的诗境,强调乐观、坚贞,藐视群雄的孤傲,摒弃冷漠、落魄,怀才不遇,孤芳自赏的阴柔,于老的梅花到后期也未脱离这种健康、阳刚调性的追求。这是新时代画家经历和师承的自然反映,与古人心境是不可同日而语的,即使不去追慕毛泽东的诗境,作为新中国山东美协主席和山艺名誉院长的于希宁,也不会去蹈入旧时文人自哀自怨的覆辙。此其一。

其二,一旦把创作的主旨确立为梅花,情感上的有意识倾斜是在所难免的,于是探梅寻梅访梅,读梅花诗文,写梅花词句遂成为有目的的追求,这成为他情感寄托的主要载体。其后的若干年中,他把古人多以“折枝花卉”的用意反义为之,代之以画整株葱荣婆娑的梅树,晚年曾想画整片的梅林,是谓“香雪海”,这既是先生起初画梅境界的延伸,也是他欣逢盛世心绪的真实释放。一生的情感和生命都托付给梅花,情感不断地在与梅的交融中化入化出,套用一句话:“我看梅花多妩媚,料梅花看我应如是”。画家对题材相对集中的主攻不纯是绘画能力或技法的惯性,而是一种机缘,一种双向选择。生命中总有一种外化的东西与自己冥冥对悟,物我之间有一丝难以言状的情愫在默默牵连,似乎把生命的部分甚或全部与所钟爱的物象捆绑一起,与之做着时光的消磨,逐渐建立的情感竟可以成为精神伴侣而陪伴终生。只有这种生命的交付才可以从中开掘出与精神息息相关的画魂。人们提起于希宁,便想到梅花;看见梅花,便想起以水墨笃诚地勾勒一生的于希宁。

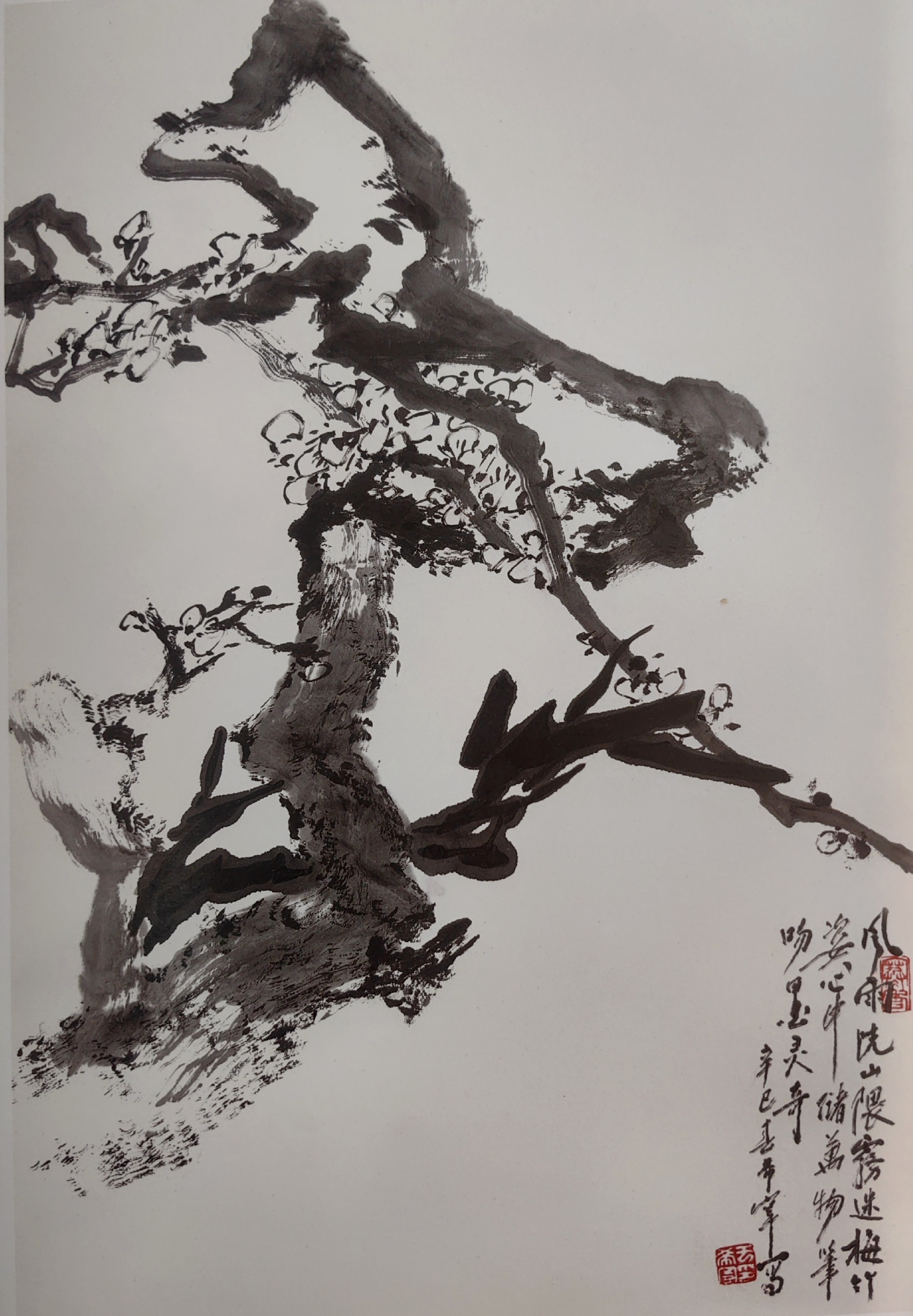

其三,先生是以梅花为中心,旁及其他题材,在做着中国画笔墨表现力和精神性各种可能的探索。我们可以品出古人未曾涉及的细节:以渴笔写出的虬曲盘折的老干和新吐出的嫩枝,焦墨枯笔与空白对比画出的雪梅,耐得住品味的花朵的翻转欹正,花骨朵的蓄势待发与含苞待放,不同品种的红梅绿梅白梅腊梅,他还借着类似的树株延伸出梅树的不同性格与面貌,如枣树、杏树、石榴树等。他还把梅花置于各种气象中观照,风霜雨雪、朝晖晚霞;又把梅花置于各种环境中,悬崖、与松竹为伍或山水。每换一种气象、环境,画家总要梳理一番情感的经历,也总是一回构思立意的深化和升华,于老在山水画境中栉风沐雨,中国画的笔墨在新的语境中走向新一轮层次的蒙养濡染,超凡脱俗。一种自然物象的提炼最终走向精神性的张扬。他甚至能将这样一种自然物象深化出神奇的壮美品格——为纪念一位青年工人救人献身的壮举,于老画过这样一张梅花:充满活力的一枝从崖上垂下,侵入凛冽的冰水中,又在另一端倔强地挺起,像是探入水中为英雄默哀,又像是英雄化作的一缕魂魄在冰水中进行最后的挣脱,看后教人不禁一阵战栗。梅花竟可以抒发这样一种凄美的境界!

其四,晚年笔墨中,于老愈来愈注重格调的锤炼,他在画梅的创作中,完成对现代人忽略掉的“画格”的重新唤回。画花卉者极易滑向甜媚而至媚俗,于老始终掌控着画笔的调性,保持着情感的洁净纯真,唯恐沾染尘俗之气。早年、中年探索的秀润、明丽规整为清雅、苍劲,渐渐形成书卷气规范,在以梅花为中心的花卉中,完成了小写意样式的精美、隽永和清新文气的提纯,于老的画文人气质与民间温情兼有,平易的生活热情与孤峭精神气节并存。先生还为自己制定出“进步计划”并通过不懈的实践一步步得以实现,这对于我们后辈更是一种无形的鞭策。今天,在欣赏先生墨迹、温习着先生教诲的同时,还不时为他由修养支持的探索精神所激励,不绝如缕的耳提面命悠远绵长。

原载《山东艺院报》2012年1月16日(纪念于希宁99周年特刊)第四版

张丽华:著名画家、山东艺术学院教授

来源:齐鲁文化(潍坊)生态保护区服务中心