开放式小学没有围墙(一)

潍坊晚报 2023-02-27 15:56:23

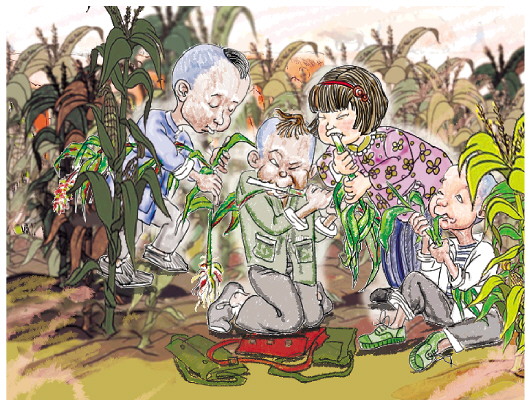

小学生们悄悄溜进玉米地的深处,啃玉米秸。

工人新村小学没有围墙,调皮的孩子放学后跑到学校附近的玉米地、高粱地里,把玉米秸、高粱秸当了零食。上课时用的学习用品,是石板、石笔,可以重复使用,就是有些重;没有家庭作业的孩子学习轻松自在,孩子们也发生过“流血冲突”,被老师及时制止,至今,冲突双方还记得这件不愉快的小事。

偷啃高粱玉米秸 放学路上解嘴馋

20世纪60年代,原叫潍县的潍坊市是县级市,属昌潍地区,是“昌潍地委”和“昌潍专员公署”的所在地。

笔者就读的小学——工人新村小学,南北东三面没围墙,也没个大门,属全开放式。仅有的半截西墙还是西邻的院墙。西邻是“工人新村”,是一个有三四排宿舍的家属院,部分老工人和退伍军人在此居住。“工人新村小学”由此得名,如今已更名为“潍坊市实验小学”。

小学的东面和北面,是一眼望不到头的玉米和高粱地。远远望去,小学给人一种风雨中独立、落叶飘零的感觉,说这里是城郊野外也不为过。好在南面是一条不算窄的沙石路,路南是潍柴宿舍,算是给学校添了点城市气息。

秋天,当玉米怀抱金灿灿的玉米棒,高粱头顶火红的红穗头时,小学生们在放学路上就打了拐,悄悄溜进玉米和高粱地的深处,将玉米或高粱掐头去尾,直取中间三五节,连啃加嚼,吸其精华,吐其糟粕。虽然秸秆青翠、饱含汁液,但玉米秸软不拉耷,有股淡淡的尿臊味;而高粱秸则甜丝丝的,还夹杂着一股淡淡的、清新的田野味道。让小孩们大为不满的是,有甜高粱秸吃的好日子不长,这高粱就不种了。以后听大人说,这秸甜的是杂交高粱,虽然产量高,但猪吃了不长膘,鸡吃了不下蛋,人吃了不通便,被淘汰了。

虽然小学没门没墙,但对小学生们来说,上学、放学非常方便。起初,家属院的院墙是木桩铁蒺藜的,孩子们就钻铁蒺藜;以后换成砖墙,那就爬墙。

爬过墙,往南走一段四五百米的田边小路,翻过一条沟,再走五六十步,从学校东北角就直接进教室了,总共花不了半小时。

黑石板白滑石笔 反复使用学写字

书包既简单又轻快,就语文、算术课本和两本作业本、一个铅笔盒。书包能斜背在左肩上,还有一种有点伤小男子汉自尊的书包——低档凑合版花布兜兜。这种书包不地道之处是小学生打闹时,背带与兜很容易脱开。

那时候书包里没什么辅导书、课外读物、习题集,但书包外就沉了,要再背一块黑石板。黑石板并不是纯黑色,偏灰一些,四周有木条镶边,长大约30厘米,宽25厘米,厚0.5厘米。铅笔盒里还有几块细条长方的滑石石笔。

老师在黑板上教什么字,学生就跟着用石笔写在石板上。用石笔写出的字发白,很清晰。老师教完把黑板上的字擦去,学生也用小布块把石板上的字擦去。可小孩家谁耐烦用布块擦?都是用小手或袖子一抹。石板经常被摔得裂纹裂缝,只要不破碎散架,就可反复写。练习时用石笔、石板,等学会了,练好了,再用铅笔抄在作业本上。

孩子们还把石笔的用处发挥到了极致。如果家里家外的墙上、地面上,甚至粗大的树干上,凡是能写字画画的地方,有了歪歪扭扭的字迹和夸张的图画,那肯定是石笔惹的祸。好在石板背了一年多就下岗了,这就到了1966年。自那以后,再没用过石笔、石板。

小学第一课,学的是“大小多少”,还是“日月水火”?笔者曾与同学聊起来,记忆却不能统一。笔者终于从网上找到了答案:1965年小学一年级语文课本目录:拼音字母,1—23页;一、日月水火,第24页;二、山石田土,第25页……也就是说,第一课实际上学的是拼音字母。50多年前的那一天,当老师教完拼音,正式教汉字的第一课时,在黑板上写下日、月、水、火四个大字后,我们也许还没意识到,以后将生活在“日月”辉映、“水火”交融中。

58年前背下的拼音声母,笔者到现在还能背得滚瓜烂熟;至于韵母,就只会“i、u、ü”。前些年的手机还没有手写功能,只能用汉语拼音,笔者打开拼音字母表,只用一个小时,就回到了58年前。

轻松自在没有作业 小学生打架动真格

笔者小学一年级到三年级在三班,同学多数是同一个托儿所一起玩大的,且是你前排我后排地住着,上学放学的路上一直嘻嘻哈哈。那会儿没什么兴趣、才艺班,更没有“别人家的孩子”做比较,学习轻松且自在。课堂上顶多有一两道能当堂完成的作业题,叫“课后作业”,家庭作业是没有的,直到高中毕业也没有。

那时的小学生,除了学习、玩耍,还打仗。一年级时,笔者和前位的一个小同学,因为一件小事打起来了。他先动的手,抡起右拳一个虚晃,左拳趁机“砰”的一下打在笔者右腮上,这是声东击西;笔者也有样学样,左拳佯攻,右拳主攻,硬生生一个直拳打在他脸正中。这一下可了不得,鼻血当时就淌了下来。这小子一看吃了大亏,转身出了教室门,三分钟后,手里举着一根木棍回来了。他进教室没几步,上课的老师刚好站在了教室门口。一开始,老师还弄不明白这个小同学举着木棍干什么,当这同学举着木棍走到全班唯一站着的我的面前时,老师就明白了,大声地呵斥:“干什么,放下,出去洗洗脸,回来上课。”其实,在这同学走进教室时,笔者就想好应对办法了。不过还得感谢老师,在关键时刻出现,阻止了一场“恶战”。从那以后,这小同学再也没和笔者说过话,直到如今。