开发滩涂改变贫穷寿北 不毛之地变聚宝盆

潍坊晚报 2023-03-25 15:35:46

1989年,王伯祥(中)和有关人员在北大洼现场研究寿北开发。

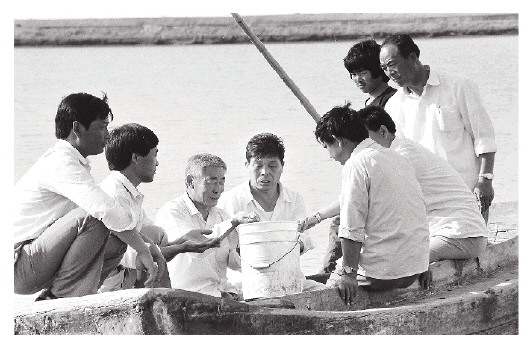

王伯祥(左四)在养虾场调研。

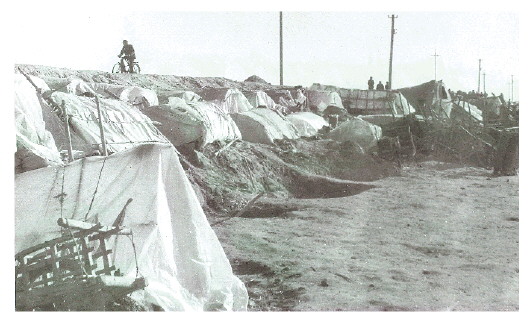

寿北开发工地上的窝棚

寿北开发施工现场

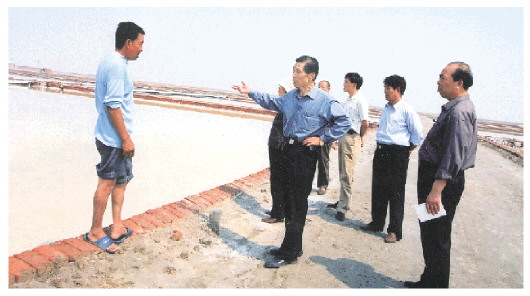

王伯祥(左二)在盐场和盐工交谈。

寿光北临渤海,南抵青州,东衔寒亭,西接广饶。然而寿南寿北因自然条件却形成了两种截然不同的命运。寿南土地肥沃,比较富裕;北部却是盐碱荒地,极其贫穷。王伯祥发动了第二个战役:决战寿北,一举改变了寿光经济的“半身不遂”。20万人齐上阵,寿北大会战取得胜利。随后,乡自为战,村自为战,大建盐场、虾田、新建和改建条台田。

邀请专家 给“半身不遂”的经济发展开药方

上世纪八十年代,寿光的经济发展一直处于南北差异巨大的状态,大家形象地称之为“半身不遂”。寿南气候湿润,土地肥沃,适宜耕耘播种,种粮产菜,比较富裕,被誉为“昌潍粮仓”;占全县面积近百分之五十六的寿北却草树不生,来了潮,水汪汪,退了潮,白茫茫,种粮粮不收,种树树不长。120万亩盐碱地上的20万人生活无比艰辛。

在寿南的蔬菜市场红红火火的时候,王伯祥书记没有忘记贫穷落后的寿北。半穷半富不叫真富,必须改变这种不正常状态。不彻底改变盐碱滩的落后面貌,寿南发展得再好,寿光也只能是富一半穷一半。王伯祥决心向寿北盐碱滩宣战!

对此,许多人提出了强烈的质疑:有了之前许多年许多次的失败,这次成功的几率有多大?王伯祥用“三个一万亩”的成功给了这一宏伟计划有力的佐证:一万亩高标准的条台田,旱能浇,涝能排,年总收入500万元;一万亩的盐田,是全省的样板,年产原盐20万吨,收入500万元;一万亩的养虾池,年产大虾60万斤,收入500万元。“种棉、晒盐、养虾三大项都成功了,不仅寿北人民的生活会有一个质的飞跃,整个寿光的国民经济也会有一个历史性的提升!”

此后,他带领有关部门请专家,跑寿北,对“半身不遂”没有生机和活力的寿北“望闻问切”,越考察论证,答案越清晰,开出的药方越精准。

家家上阵 20万大军打响“北伐战役”

1987年10月8日,经过8个多月的规划准备工作,寿北滩涂综合开发的号角吹响了,全县调集了20余万民众浩浩荡荡向寿北进发,这被后人称为“北伐战役”。

东起丹河,西至塌河,南起咸淡水分界线,北到渤海之滨,方圆1200平方公里的寿北大地,人如潮涌,小推车、地排车、马车和数千台机动车见首不见尾,20万人安营扎寨,埋锅造饭,搭建窝棚,红旗招展,人欢马叫,机器轰鸣,一片沸腾。

动员大会之后两天时间,20万民工就全部上了工地。在王伯祥的带领下,县委11名常委,9名住在工地上。县委常委、副县长们都是七大战区的指挥,各自统帅着一个方面军,每个乡镇一个作战部,每个村一个战斗队,分别由乡镇书记和村支书统领,展开了热火朝天的竞赛。道口乡北单村村支书拍着胸脯说:“红旗不倒兵不散,一直干到拿到验收单!”田马乡北夏村村委主任王永庆,独生子因车祸腿部粉碎性骨折住进了医院,乡党委几次催他回家看望,但他考虑到工程正进入紧张阶段,说什么也不回去,一直奋战在工地上。侯镇党委书记王明圣,施工中身体患病,吃不下饭,睡不着觉,但他始终坚持在第一线。当他发现村大、人多、任务重的一个村进度缓慢后,搬来铺盖同民工一起住进了土窝棚。在他的带动下,这个村的民工距村三里不回家,全部吃住在工地,情绪高涨,干劲大增,提前完成了任务。

许多乡镇早5时出工,晚7时收工,一天两顿饭吃在工地,劳动时间长达13个小时。许多民工轻伤不下火线,带病坚持施工,表现了改天换地的坚强决心和坚韧不拔的毅力。在连天暴风雪中,在数次大风暴的袭击中,干部与群众一起风餐露宿,战天斗地,谱写了干群同舟共济的壮歌;20万大军中有的是父子齐上阵,有310多对小伙儿和姑娘自愿推迟了婚期,呈现出当年革命战争时期母送子,妻送郎,兄弟争相上战场的动人景象。“猪啊羊啊送到哪里去?送到那寿北大战场……”嘹亮的歌声响彻工地。

搬着铺盖 住在工地卷着裤腿奋战45天

在决战寿北的日子里,王伯祥随着大军,把铺盖搬到了工地上。在一个放牛老汉的窝棚里,安一张破桌子,放一部摇把子电话,用板凳撑起个大面板,搭个床铺,就算是办公室和宿舍,窝棚顶上高高竖起“寿北开发总指挥部”的红旗。在这里他和民工一样,奋战了45天,天天卷着裤腿,穿着解放鞋,跟民工一个锅里摸勺子,一样推车挑担。

有一次,农业部部长林乎加和山东省副省长朱奇民到寿光视察,在县城没有找到王伯祥,找人找到了北大洼工地。

王伯祥满腿泥巴,从窝棚里钻出来,林乎加部长错把王伯祥当成了民工,问他:“你们的‘伯祥书记’在这里吗?”

王伯祥答道:“我就是。”

老部长惊异地打量了一番王伯祥,紧紧地握住他的手,好长时间没有说出话来。后来,他非常感慨地对朱奇民说:“一个县有这样的书记,还有什么办不成的事情呢?”

这个故事成了佳话,广为流传。时至今日,寿北人民过上好日子,不忘当年带领他们开发寿北的王伯祥书记,大家都说:“没有伯祥书记,哪有寿北人的今天!”

按质按量完成预定任务 会场上洒泪三次鞠躬

20万大军经过45天艰苦卓越的奋战,终于按质按量地完成了预定任务。35万吨盐田按照规划,修筑大小沟路渠坝85条,总长350公里。条台田共修道路林带299条,317公里,修建干支沟渠300多条,建设高标准条台田3830个方,共11万亩。虾场工程大家洼镇和羊口镇新筑防潮大坝3100多米,围圈滩涂面积5万多亩。这次寿北开发共投工850万个,完成土方2470万方,人均100多方。这在寿光工程建设史上是空前的。

1987年12月9日,寿光市委市政府在寿光县影剧院召开寿北开发总结大会。包括寿光县五大班子成员,各乡镇、县直部门,公司、厂、站主要负责人,共1500多人。

8时30分,县长姜洪佩宣布大会开始,第一项是少先队员献词。在锣鼓声和军乐声中,少先队员们表达了对20万民工的高度赞扬和深情厚意。

接着县委书记王伯祥作报告。王伯祥说:“这次会战,是全县各级党组织和政府带领20万民工,以改天换地、艰苦创业的雄心壮志,以创造优异成绩向党的十三大献礼的饱满政治热情,以艰苦奋斗、敢打必胜、顽强拼搏的精神,奋战45天完成的。会战中,全县广大干部群众战寒风,斗阴雨,不怕疲劳,连续奋战,为寿北建设付出了艰辛的劳动,做出了很大的贡献。在此,我代表县委、县政府向所有参加会战的县、乡村各级领导干部、工程技术人员,并通过你们向全县20万民工同志们,表示最亲切的慰问和衷心的感谢!”王伯祥站起来,离开座位,走到台前正中央,向全体与会同志深深地鞠了三个躬。这时会场上,全体人员自动起立,响起了热烈的掌声。

之后,王伯祥又回到了自己的座位,继续作报告。嗓子有些沙哑的他详细地阐述了寿北大会战的情况特点和七条经验:“舆论造得早,准备充分”“工程规模大,难度也大”“标准质量高,为高效益奠定了基础”“民工干劲大,情绪高涨”“三级领导骨干上阵,作风过硬”“后方支援得好,服务周到”“工程的经济效益好,干的正是时候”。并提出了下一步如何配套,如何提高经济效益的具体意见。

王伯祥在报告中表彰了先进村、乡镇、县直部门、民工、乡镇干部、乡镇党委书记、县直部门负责人和工程技术人员。他说广大民工自始至终保持了旺盛的士气,涌现出了许多动人事迹。他动情地讲述着在挫折和困难面前,20万干部群众经受住的一次又一次的严峻考验。“王望乡乡长孟祥志,在潮水冲毁民工工棚时,第一个跳进了冰冷的水中,为民工打捞铺盖;年老多病的父亲住院病危,三次来信叫他,他却忍着悲痛,咽下泪水,一天也未离开工地……”王伯祥讲到这里,加重语气说:“请允许我代表县委、县政府向受表彰的民工、村干部、乡镇干部和县直部门负责人,表示崇高的敬意和衷心的感谢!”然后他离开座位,走到台前正中央,第二次向与会人员深深地鞠躬致谢,会场上响起了暴风雨般的掌声,经久不息。

王伯祥的报告中,有这样一段话:“同志们,这三项工程本来打谱干20天,最多干25天。但由于对工程量和工程难度缺乏准确的测量和估计,原测量1700万方土,实际2400万方土,当发现土方测量不准确的时候,又不能半途而废,留下半拉子工程,就提出不管工程量多大,难度多大,非干到底不可,这就造成了工期拖长,干部民工多受了累,多吃了苦,多花了钱,这是决策上的失误,指挥上的失误,责任在我,望干部民工同志们深加谅解。事到如今,我没有别的办法弥补这一失误,只好奋发图强,拼命工作,尽上我的所有精力和能力,不为名,不为利,只为寿光的群众办好事、为寿光的振兴多使力气,鞠躬尽瘁,死而后已!”王伯祥讲到这里,第三次离开座位,走到台前中央,向与会代表深深地鞠躬。会场上又一次响起了雷鸣般的掌声,长达五分钟之久。

王伯祥在讲台上哭了,大会场上有许多人也感动得落了泪,有的同志忍不住抽抽嗒嗒地哭出了声。一个没白没黑,风里来,雨里去,泥腿泥胳膊干的县委书记,把功劳记在了人民头上,却把责任都揽在了自己身上,怎不叫人尊敬呢?

乡自为战村自为战 打赢最后攻坚战

寿北大会战结束以后,盐田、虾池、条台田三大建设任务,只是完成了一部分,大量的任务还在后面。盐田还有13万亩,条台田新建和维修还有30万亩,虾池还有1.2万亩。这些任务还干不干?什么时间干?怎么干?王伯祥召集县委召开扩大会议讨论了这些问题。

意见不一,议论纷纷,一种声音:再搞几个大会战,一年一个,三年就搞完了,还是大会战气魄大,效果好。另一种声音是:大会战的任务已经完成了,其余的任务,乡自为战,村自为战就可以了,牵扯到几个乡镇共同的工程没有了,再搞大会战没有必要。还有一种声音:不要赶得太急,北大洼这么大的面积,想三年五载就干完,老百姓承受不了,要全部干完,起码得10年!

王伯祥最终拍板定案说:“根据大家讨论的意见,宜统则统,宜分则分,适宜搞会战的搞会战,不适宜搞会战的就乡自为战,村自为战。今后几个乡共同的任务少了,还是乡自为战,村自为战为主,不要单纯图虚名凑热闹。至于时间问题,实事求是,我们本着抓紧的精神,尽量提前,我看争取三五年干完没有问题。”

此后,从1988年到1991年,寿光县四年的农业基本建设就是按这个精神进行的。不管大会战也好,乡自为战、村自为战也好,规模、气魄不小于1987年,上阵人数,干的时间不少于1987年,工程的数量和质量不低于1987年。乡自为战、村自为战的工程实行了五个统一:即统一按1987年规划施工;统一按每年10月1日之后干一个月的时间施工;统一按1987年的质量标准施工;统一按县里的奖励政策和施工政策施工;统一承包到户管理和收益。

1988年全县统一出工,上阵14万人,集中治理弥河,大干25天,全面完成了任务;还统一出工,集中大干了引黄济青宋庄泵站以西部分。乡自为战、村自为战:大建盐场,全县13万亩宜盐面积全部铺开,两到三年完成;新建和改建条台田10万亩,全部达到了原来一万亩的样板标准;1.2万多亩宜虾面积全部建成了虾池,还建了两座扬水站,三个育苗室。

1989年全县统一出工,上阵16万人,集中大干公路,新修和改建全县十纵十横柏油路和沙子路,彻底改变了寿光县交通落后的状况……

像这样规模的开发连续干了五年,巨龙式的大坝将海水拦在坝外,坝内60万亩盐碱地变成了高标准的棉田,40万亩潮间带变成了高标准的盐田,20万亩滩涂建成了高标准的养虾池,三项年收入16个亿,人均收入8000元以上。

针对三个部门改革 将贸工农一体化

寿北开发,只是把资源优势变为了产品优势,产品优势如何变为商品优势,还需要做大量的工作。大开发基本结束之后,一年可产籽棉1亿斤左右,可产原盐400万吨左右,可产大虾1200万斤左右。这些产品必须变成商品,才会有经济效益。当时还是计划经济,上面一再要求的是贸工农一体化、产供销一条龙。

棉花的收购、加工、储存、调拨以及棉农需要的种子、化肥、农药的供应全部由供销社一个部门承担;原盐的储存、调运和生产资料的供应由盐业公司承担;大虾的收购、加工、储存、保鲜、出口以及虾农的饵料供应等环节统统由外贸公司承担。这样把棉花、原盐、大虾变为商品,取得好的经济效益,达到富裕一方百姓的目的,关键是以上三个业务部门要做好一系列的工作。

王伯祥特别重视这三个部门的工作,对领导班子进行了调整,对其内部机构的设置进行了大刀阔斧的改革,还对这三个部门的主要任务做了规定,就是千方百计到业务上级争取资金,争取项目,争取好的价格。他亲自出马,与这三个部门的负责同志无数次地上潍坊,跑济南,进北京汇报情况,提出要求,请他们到寿光来实地观看和考察,经过几年艰苦努力,供销系统在寿光投资1.5亿多元,建了四个棉花加工厂、四个纺纱厂;盐业公司系统在寿光投资1亿多元,建了五个溴素厂、一个制药厂,还修建了500公里的柏油路;外贸系统投资1.2亿元,建了三个外贸冷藏厂、四个饵料加工厂。棉花、原盐、大虾收购价格和生产资料供应基本达到了农民满意的程度。