古高密城毁于战火(四)

潍坊晚报 2023-05-14 15:37:38

城阴城出土的汉代龟钮“武猛都尉”银印

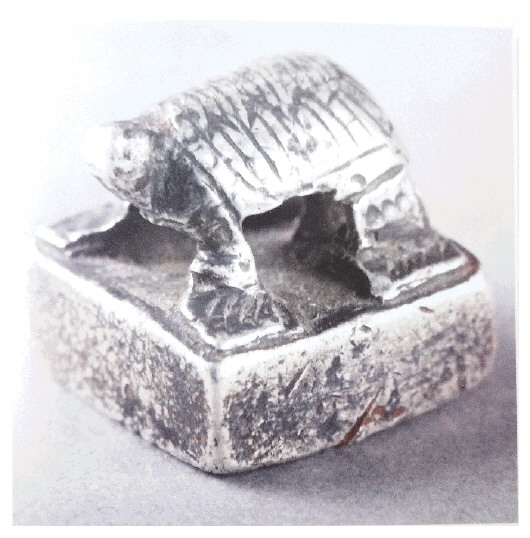

城阴城出土的西汉初“高密四朱”砝码币

古高密城俗称城阴城,建置约在东周,历经两汉,一直作为高密的县治、国治、郡治所在。经八王之乱、五胡乱华,这座古老的城池逐渐毁于战火。城阴城遗址现为高密唯一的国家一级文物保护单位,多年来城内及周边出土了大量文物。城阴城得名,是因为它在稻城的北部。

城阴城约东周建置

勘有大量宫殿遗迹

古高密城俗称城阴城,旧址在今高密市井沟镇田庄社区附近,建城年代不详。20世纪80年代以来,曾多次考古勘探,出土实物最早的为东周齐国刀币,据此推断城阴城建置约在东周。城阴城为长方形,城南北长1850米,东西宽1950米,目前尚存残缺土城墙一段。城阴城外有护城河遗迹,大部分已淤塞,河床遗迹依稀可辨。

城阴城东至今薛家老庄西,西至今田庄村东部,南至后营村北部,北至刘家庄南部。有城门六座,东、西、北各一座,南门三座,其中南中门在上世纪初尚有地上遗迹,民间称之为“武朝门”。城阴城内曾勘探有大量宫殿遗迹,文化层最深地2-3米,出土大量东周齐刀币、汉五铢及钱范、王莽货布、铜剑、铜戈、铜镜、铜镞、印章、瓦当、陶罐等。

名城高密历经两汉

许多名人在此任职

城阴城自东周时期开始,历经两汉,一直作为高密的县治、国治、郡治所在,名“高密城”。传世实物中,清金石学家陈介祺收藏有“高密造戈”,两江总督端方收藏有“高密戈”,均是东周时期高密所出的青铜器,说明在当时高密已是一个发达城邑。

而史书中,最早记载高密这一地名的时期同样是在东周。《史记·乐毅列传》记载:“而乐氏之族有乐瑕公、乐臣公,赵且为秦所灭,亡之齐高密。乐臣公善修黄帝、老子之言,显闻于齐,称贤师。”记载了战国末期秦灭赵国时,寓居赵国的名将乐毅族人乐臣公、乐瑕公逃亡到齐国的高密。

传统认为,高密秦朝时设县,县治城阴城。而在东周时期,高密是否设县已不得而知,但可以肯定的是,秦朝之前的高密即指城阴城。楚汉相争之际,项羽麾下大将龙且曾屯兵于城阴城(一说在城阴城南的稻城)。汉文帝前元十六年(前164),裂齐为六国,立齐悼惠王子在世者六人为藩王,其中以胶西郡封给原平昌侯刘卬,是为胶西王,都密,后世学者考证为高密城。此后刘卬谋反起事参与七国之乱,被平叛,国除。

历史上很多名人曾在胶西国任职,如老子李耳后裔李解曾任胶西太傅;大儒董仲舒曾为胶西相,其著作后人编为《董胶西集》。汉景帝前元三年(前154),又封皇子刘端为胶西王,都高密。武帝元封三年(前108),刘端死,无后,国除为胶西郡。西汉宣帝本始元年(前73),广陵王刘胥之子刘弘受封为高密王。刘弘之后,刘章、刘宽、刘慎先后嗣袭为高密王,共四代,皆都高密城,至王莽篡汉时国除,并改高密为章牟。刘章墓至今仍存,墓在城阴城故址东南,因其谥号为“顷”,民间俗称其为“顷王冢”,现为省级文物保护单位。

东汉时,“云台二十八将”之首邓禹封高密侯,辖四县,都高密城。邓禹卒后,由长子邓袭一脉世袭高密侯。晋朝时,又设高密国,国都由城阴城迁至胶河边的西黔陬(zōu)城。

此后八王之乱、五胡乱华,高密城或隶属城阳郡,或隶属高密郡、高密国。而这座古老的城池因连年战争不断,逐渐毁于战火。隋朝时,因城阴城毁坏严重,高密县县治迁至故县(今柏城镇故献村)附近,城阴城也失去了其行政职能,慢慢退出历史舞台。

出土大量珍贵文物 高密古地名起源新说

城阴城遗址现为高密唯一的国家级文物保护单位,多年来城内及周边出土过大量文物,存世也有西汉“高密四朱”砝码币、秦汉“高密丞印”封泥、西汉“高密相之章”封泥、东汉“高密侯相”印等带有“高密”地名的珍贵文物。

城阴城是目前有迹可循的最早称之为“高密”的古城。“高密”一名的由来,地方志多按先秦典籍《世本》中记载的:“鲧娶有莘氏女,谓之女志,是生高密”。定高密为大禹封国,高密因大禹而得名。

而《水经注》中引用东汉学者应劭的话说:“县有密水,故有高密之名也。”并含糊地说县境南的百尺河,大概就是密水,所以又有高密因密水而得名一说。陈介祺《簠斋金文题识》中记录孔府曾收藏一枚“上高密造戈”,“上高密”是一个和“高密”并列的地名。无独有偶,《史记·曹相国世家》记载:“已而(曹参)从韩信击龙且军于上假密,大破之,斩龙且,虏亚将周兰。”记载了附近的另一个地名“上假密”。《史记·淮阴侯列传》载:“齐王田广以郦生卖己,乃烹之,而走高密,使使之楚请救。韩信已定临菑,遂东追广至高密西。楚亦使龙且将,号称二十万,救齐……遂追信渡水。信使人决壅囊,水大至。龙且军大半不得渡,即急击,杀龙且。”两处综合,可知曹参随韩信于高密西与齐楚联军对峙,韩信以囊沙之法诱龙且率前部西渡河,隔绝主力在东岸,在西岸的“上假密”大破联军,斩杀龙且。《读史方舆纪要》云:“假密亭,在(诸城)县东北。《史记》曹参从韩信击楚将龙且于上假密,破之,即此。一云在高密县境内。”按上假密在潍河西岸,《读史方舆纪要》中的第一种说法可能性大,其地今已不在高密市境内。“假”字汉代有辅佐之意,如出土的“假司马印”,“假密”即“密”的辅城。西汉时,高密城北又设过下密县。实际上在中国的古地名中,东、西、阴、阳、高、平、下都是最被常用的地名符号,先有一参照物,然后用东、西、阴、阳指方位,用高、平、下指地势。而高密得名的参照物很可能是高密城北端的密城(今昌邑市围子街道古城村)。密城在春秋时已经是重镇。《春秋》记载:“(鲁)隐公二年(前721)冬,纪子帛、莒子盟于密。”纪国和莒国的国君当时在这里有过一场会盟。

西汉时,密改密乡,为侯国。有了密这个参照物,周围才逐渐衍生了高密、上高密、上假密、下密等一系列以密而得名的古城。

城阴城得名考证 或以稻城为参照

高密城之所以又称为城阴城,是因为它在某个参照物的阴处。阴即山或城池的北部,与阳相对应。以城阴、城阳命名的城池、地名,在古代东夷各地中曾广泛出现,有的地方甚至沿用至今。

高密城阴城西南有平昌古城,此处文化层经勘探上限起自龙山文化(距今约4500-4000年),东周时为重镇,曾出土大量东周文物,汉代为侯国,后为郡,北齐时废。平昌城俗称为“城阳城”,城南有台,俗称“龙台”,亦称“斗鸡台”,今名“都吉台”,其中珍贵的东周文物“子孟姜”铜盘,即出自此地,现存诸城市博物馆。

城东三村,至今仍以“东城阳”“中城阳”“西城阳”为名。平昌城阳城与高密城阴城相距直线距离不到30公里,且城阴在北,城阳在南,阴阳方位相符,两城之间,有一座同样古老的城池稻城,稻城很可能是城阴、城阳的参照物。《读史方舆纪要》引《郑玄碑》碑文曰:“城阴,高密也。”虽然今已无法窥得碑文全貌,但上面无疑记录了郑玄的生平事迹。由此,可推断很可能是郑玄宅或稻城(郑玄宅在稻城西)“城阴,即高密也”。按照地理方位、年代等来看,也完全符合,且根据目前考古勘探结果,稻城附近有人定居的历史要远早于城阴城。