胶河两岸古城众多(六)

潍坊晚报 2023-05-14 15:44:45

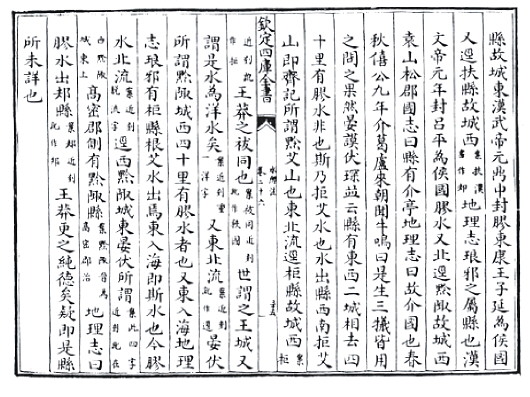

《水经注》里关于西黔陬和柜县的记载。

自唐代至今,高密老县城、老县衙、县政府、市政府经历了一千余年。胶河流域亦是文明久远,古城林立。其中,黔陬城位于胶河东岸,故址在今胶州赵家城献村附近,是东夷古国介国的都城;西黔陬城地处胶河西岸,西黔陬南的西皇姑庵村,有十几万平方米的古文化遗址。

作为县治延续千年

高密城防逐步完备

南北朝时期,原高密城因战乱不断被毁。隋统一全国后,移高密县治于故县(今柏城故献村)。隋炀帝大业年间大乱,新县治毁于战火。唐武德三年(620)又移县治于夷城堡(今古城中学附近)。武德六年(623),高密县并胶西县,县治迁新高密城,即今高密市区,这里也成为此后高密历朝官署的所在地。

据推测,唐宋时,高密城应有城墙,不知毁于何代。新高密城建城700余年后的元代至正十二年(1352),廷议州、县无城者修。当时,高密县尹秦裕伯率众垒土筑城,自此高密城界限分明,城墙内即城里,城墙外即四隅。秦裕伯是元末明初名臣,去世后,被朱元璋钦封“上海邑城隍正堂”,即上海的城隍爷,被供奉至今。清《高密县志》载:“高密城墙周三里九十步,高二丈三尺,上广八尺。”

明嘉靖年间,土城墙经过整修后又外贴城砖。城墙外加设马面,增加防御力。城墙内侧分设四条马道,作为城防时增兵联络奔驰的道路。自此,高密城内城墙东至东马道(今约在小康河西岸东风大桥西),西至西马道(今约在青年路东侧),南至南马道(今约密水商场北南马道),北至北马道(今约在城隍庙街北侧,原机关幼儿园北墙处)。嘉靖年间修城之时又建东、南、西、西南四门,东门称“广惠门”,崇祯三年(1630),曾任户部郎中的县人单崇捐资重修此门,改为“星聚门”;西门称“通德门”,此门西望郑公乡,“通德”取自汉代孔融为郑玄立通德门的典故;南门称“永安门”;西南门称“保宁门”,道光时,为避道光皇帝名讳(爱新觉罗·旻宁),改称“保康门”。城墙外有护城河,宽二丈,高一丈,引东门外小康河河水注之。万历年间,高密知县黄纪贤率众种植柳树,用以护堤。城门上有城楼,四门外有瓮城,东门瓮城上有城楼,西门瓮城上有娘娘庙,面朝南。南门瓮门、城门正冲县衙,不合风水,所以县衙前有影壁墙。北城墙无门,有城楼一座,康熙年间改为三星阁。万历年间,知县范垣因为倭寇告急,在城墙上增置敌台12座。明崇祯年间,清军进犯,知县何平又于城墙四角各建御敌楼一座,上下安炮,远击数里。清康熙年间,知县张浩又在东城墙上修建了魁星阁,曾任福建汀漳龙道的县人单德谟作《新建魁星阁碑记》并立碑。

解放高密时,高密城墙大半毁于战火。新中国成立后,剩下的城墙陆续被清除,仅剩部分遗址。

老县城城门外有桥四座,东门外有“通济桥”,明知县黄纪贤建,跨小康河,明末因战事毁,曾任蓟辽总督的县人张福臻捐资重建。其后几经翻修,至今尚存,今名“东风大桥”。南门出门有护城桥,跨护城河,往南有永安桥,跨小康河,明黄纪贤建,今已无存。西南门有“保宁桥”,后因避讳改为“保康桥”,跨小康河。原桥梁因战事被毁,上世纪初曹梦九主政高密时修建成石桥,今亦无存。

自唐至今,高密老县城、老县衙、县政府、市政府经历了一千余年,虽经多次重建、修葺,除了短暂的战争需要外,县治一直没有更改。新中国成立后,城墙被逐步拆除。如今,随着新市政府的逐渐投入使用,这座老县城也即将完成它的历史使命。

高密境内古胶河流域有五座古城 黔陬城是介国都城

东夷先民的活动轨迹以遗迹来看是自西而东。目前经考古发现,人类在胶河流域定居活动的时间为大汶口时期(距今约6000年-4500年前),比潍河先民活动时间要晚一些。在今天高密市境内的古胶河流域,自南往北有黔陬、柜城、朱晏城、古县、胶阳城五座古城。

黔陬城位于胶河东岸,故址在今胶州赵家城献村附近,是东夷古国介国的都城。春秋时期史书《左传·僖公二十九年(前631)》记载:“春,葛卢来朝,舍于昌衍之上。”“冬,介葛卢来,以未见公,故复来朝,礼之,加燕好。介葛卢闻牛鸣,曰:是生三牺,皆用之矣,其音云。”记载了介国国君葛卢在这年里两次去拜见鲁僖公,并能听懂牛鸣的事迹。东汉大儒郑玄为此加注,进一步解释了介国是东夷古国,介国人长期以牧、猎为生,熟知动物习性,所以部分人能简单了解动物鸣叫的意图,即所谓的能解兽语,所以葛卢能听懂“牛鸣”的意思。历史上,古介国附近的公冶长,传说也能通鸟语。战国时期的史书《列子》也记载了介国居民有能通六畜语言者。

介国在春秋时期为莒国所灭,其地后又被齐国攻占。秦朝时置黔陬县,原城址仍在黔陬城。东汉时,县废,原县址设为介亭,“介亭春树”也是古胶州八景之一。黔陬城历代地理史书多有介绍,清胶州画家、扬州八怪之一的高凤翰即是离此不远的三里河人。他曾用一得自三里河的陶鬹栽种莲花,并以此作画,画上题诗:“介子城边老瓦窑,田夫掘出说前朝。阿翁拾来插莲供,常结莲房碗大饶。”上世纪60年代,山东大学刘敦愿等教授受到高凤翰这幅画的启发,又查阅历史地理资料,经过实际勘探发掘,发现了胶河旁源自四千余年前大汶口文化晚期的三里河文化遗址和介国的另一个古城介根城。介根城也称介子城、计斤城等,东周时期莒国灭介国后曾在此城定都,后被齐国攻占,汉朝时在此设计斤县。

西晋时期,黔陬县城迁移至今高密市东南(今高密市王吴水库内),属城阳郡,与原黔陬古城隔胶河东西相望,民间习惯上把这座黔陬城称为西黔陬。《晋书》载:“元康十年(299),分城阳之黔陬、壮武、淳于、昌安、高密、平昌、营陵、安丘、大(应为夷安)、剧、临朐十一县为高密国。”高密国国都即在西黔陬城。永嘉之乱后,高密国除,设高密郡,郡治黔陬城。此后朝代更替,高密郡治由黔陬城迁出,仍设黔陬县,黔陬城曾为平昌郡郡治,至隋末时黔陬县除。后世在西黔陬县故址,有黔陬村,因黔陬古城而得名。

西黔陬周边古迹累累 西皇姑庵村处或为介国墓葬区

西黔陬城地处胶河西岸,周围的瓦屋庄、臧家王吴、杨家栏子、河外村、窝洛村等都有大量的新石器时期至汉代的古文化遗址。西黔陬南十几里的西皇姑庵村,有十几万平方米的古文化遗址,文化层自下而上为龙山文化、商周、战国时期堆积,出土有商周铜车马、兵器、玉器等,以及簋、尊、鬲、彝、爵等青铜器,部分带有铭文,央视《国宝档案》栏目曾对此进行介绍,研究人员认为此处很可能是古介国的墓葬区。

新中国成立后修建了王吴水库,西黔陬古城遗址在水库范围内,遂把原黔陬村西迁二里重新立村,新址在今胶州市铺集镇黔陬村。而老城址则随着水库的建成,沉睡在高密王吴水库水底,时至今日,已经难以得知西黔陬城的状况了。

西黔陬古城附近,有大量的古文化遗址和墓葬区,随着历史上胶河的冲积侵蚀,以及近代水库的修建,许多被洪水淹没。期待有一天,古城遗址可以重见天日,发掘出更多有价值的资料和文物。