晏城故县隔河相望(七)

潍坊晚报 2023-05-14 15:47:30

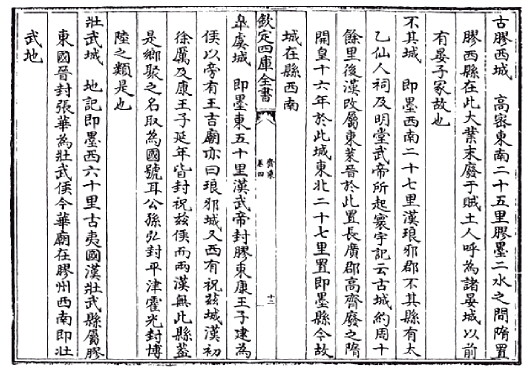

元《齐乘》中关于诸晏城、胶西城的记载。

清《高密县志》全境图上标注有故献社和胶西城。

民间自古传说晏城为春秋晏平仲食邑,又因北临朱家庄,民间俗称为“朱晏城”。清《高密县志》以及光绪年间官方出版的胶州、高密地图上可以清楚地看到城的轮廓。2021年,在紧邻朱晏城西北的冢子头村和今高密市柏城镇故献村的故县城遗址,均有大面积的考古发现。

晏城传说为晏子食邑

城墙框架留存至清末

晏城位于今高密市柏城镇朱家集南,胶河东岸。晏城建置时间不详,民间传说此城为春秋晏平仲食邑,又因北临朱家庄,民间俗称“朱晏城”。明嘉靖版《山东通志》云:“朱晏城在高密县东南三十里,即晏平仲为齐相所食邑。”隋朝时设胶西县,县治晏城,所以不少史料中称晏城为“胶西城”。

朱晏城东北临冢子头村,村中有古冢,民间传说为晏子墓,清光绪年间官方印制的胶州、高密地舆图上标记为“晏王冢”。晏婴字仲,谥“平”,史称“晏子”,春秋时齐国名相。

冢子头村西南八里,为晏王庙村,村中原有崇祀的晏子庙,称“晏王庙”,庙前有晏子墓,为晏子衣冠冢,冢前有碑,此即昔年高密八景之一“晏冢穹碑”所在。晏王庙村的晏子墓始建年代不详,《水经注》等早期地理史书无载,疑似建置不早于唐朝。而冢子头村的晏王冢,早期史书同样无载,很可能当时也并未传说是晏子墓,《水经注》中记载的晏子墓在今临淄。

现存文字中,关于高密晏子墓记载最早是元朝的《齐乘》,以及元朝的山南江北道肃政廉访使郝彩璘在此赋诗。人们为了纪念晏子,曾以晏子墓和晏王庙为中心在此立乡,乡名称“久敬乡”,取自孔子“晏平仲善与人交,久而敬之”之句,领13社,共128村。新中国成立后乡名撤销。

朱晏城因北魏之前没有在此设县,故《水经注》等早期地理史书没有记载。《齐乘》云:“古胶西城,高密东南二十五里,胶、墨(水河)二水之间。隋置胶西县在此,大业末废于贼。土人呼为诸晏城(诸为假借字),以前有晏子冢故也。”清《读史方舆纪要》记载:“朱晏城在县东南三十里,相传晏子为齐相时所食邑也,一名晏平仲城。”隋炀帝大业年间,朱晏城为农民军所毁,唐武德六年(626),原胶西县地并入高密县。朱晏城虽被毁,但城墙框架仍然完整,历经千余年至上世纪初尚存,清《高密县志》以及光绪年间官方出版的胶州、高密地图上可以清楚地看到城的轮廓,北邻朱家庄,南邻城子前村。城南的城子前村明显是因为村子在朱晏城前而得名。

冢子头村考古惊现大片遗址

朱晏城西北紧邻冢子头村。2021年,山东大学历史文化学院对高密市境内胶河流域段的古遗址进行了考古勘探,并在冢子头村附近发现近20万平方米的古遗址群,朱晏城亦在遗址之内。

2022年春,山大联合山东省文物考古学院对胶河东岸的冢子头古遗址进行了部分考古发掘。

首次发掘面积300平方米,发现史前至汉代各时期遗迹400余处,出土了大量自大汶口晚期、龙山文化、岳石文化、周朝、汉朝一脉相承的石器、陶器、玉器等,各类别文物、标本,其中较为完整或可修复的文物400余件。代表性的有大汶口晚期(距今约5000年-4500年)的陶豆、陶壶、陶钵、陶鬹、陶甗及两件玉器等;龙山文化早中期(距今约4500年-4200年)的陶鼎、陶罐、陶杯、陶纺轮以及石刀、石锛、石凿等各种石器;岳石文化(距今约3900年-3600年)尊形器、彩绘陶器盖、石钺等;东周时期陶豆、陶盆、陶罐、陶盂、铜镞、铜带钩以及带有齐陶文的陶器碎片等;汉代的则有罕见的骨制六博棋具等。

此外,古城遗址外有环壕,疑似史前文化时期人类在此有土城并长期生活居住,以此类推后期繁荣以后,原城址已不能适用需求,所以在不远处另建新城即晏城,此处自5000年前至隋朝时,一直是繁华之地。

故县城为隋代高密县治所在

故县城位于今高密市柏城镇故献村,胶河的西岸。村名因城而得名,原名故县、古县,清朝改为故献,故县、故献常常通用。像乾隆版《高密县志》书中就同时出现了“故献”和“故县”。南北朝时,古高密县城城阴城毁于战火,失去了行政职能。

隋朝统一全国后,高密县县治移于此,成为新的高密城,与东南方向的胶西城(朱晏城)隔河相望。故县城早期地理史书《水经注》等无载,之前未曾在此设县,规模可能不大。隋末,故县城和朱晏城均被农民军所毁。

唐朝统一全国后,高密县治很快由新高密县城移至夷城堡,此后后人皆以故县称呼这座古城,意为曾经的高密县城。

2021年,青岛考古队曾对故县遗址进行了勘探挖掘。经勘探,文化层最早到大汶口晚期,但文化层比较稀薄。之后龙山文化时期(距今约4500年-4000年),文化层相对丰富。考古挖掘出土大量的龙山文化、周、汉朝的石器、陶器、铜器等,比较典型的有战国至西汉时期的青铜削、白陶蒜头瓶、挂釉陶豆等,出土文物部分存于高密市博物馆。遗址内尚有大量的墓葬区,疑似在故县城外,不但有汉代的墓葬,金元时期的墓也比较多,说明隋朝以后,这里还是地方居民的集中居住地。

史书上关于故县城的记载屈指可数,内容基本均为隋朝移高密县县治在此处,而没有这座城的其他信息。故县城周围,有不少因城得名的村落。像城北的柏城,原名北城,即村在故县城北之意。北城周围多柏树,高密方言“北”和“柏”同音,清朝时以柏更雅,遂将“北城”更名为“柏城”。康熙、乾隆时的《高密县志》上尚有“故县社”“北城社”等地名。据此推断“北城”改“柏城”似乎不早于乾隆十八年(1753年完成乾隆版《高密县志》)。

主要活跃在乾隆、嘉庆时期的高密女诗人王氏,号郭外楼。她曾作《柏城》诗,诗云:“村以树生名,周围柏作城。虽然古柏尽,犹剩读书声。”诗中记载了柏城村因柏树得名,故北城改称柏城的时间不晚于嘉庆时期。

故县南有城律村,很早就有人类在此定居,2022年山东大学对城律村进行考古勘探,文化层上限至龙山文化时期。此外,故县城附近的夏家沟、李家营、大洪等十几个村落,均有龙山文化、周、汉代遗址。