柜城胶阳故址未定(八)

潍坊晚报 2023-05-14 15:50:21

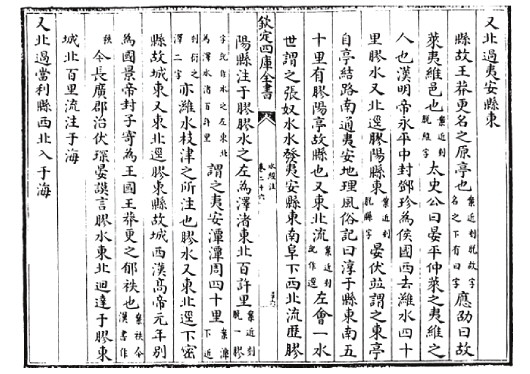

北魏《水经注》中关于胶阳城的记载。

柜城故址在今日高密密水街道拒城河社区附近。东双庙村北、村南均有大型汉代文化遗址,从遗址、距离和地理位置来看,双庙村遗址附近正对史书上记载的柜城。胶阳城故址史书无载,胶阳县故址应在今高密市姜庄镇东、西王家城子村附近。胶阳城历史上长期与今昌邑市境内的高阳城混淆,影响至今。

柜城城址尚未确定

双庙村遗址有待发掘

西汉时,在琅琊郡下设柜县,县治柜城。《水经注》云:“(柜艾水)东北流,径柜县故城西,王莽之祓同也,世谓之王城。又谓是水为洋水矣。又东北流,晏(谟)、伏(琛)所谓黔陬城西四十里有胶水者也。又东入海。《地理志》:琅邪有柜县,根艾水出焉。东入海,即斯水也。”宋《太平寰宇记》云:“故柜城,汉县,后省,在今县西南二十里。故柜城俗亦谓之王城,有柜艾水,其水东入海,城因名。”元于钦《齐乘》云:“柜城,高密南三十里,汉县。根艾水出此,东入海,今曰柜城河。”清《读史方舆纪要》云:“柜城,(高密)县南三十里,《旧志》柜城在胶州西南九十里是也。汉县,属琅琊郡,柜音巨。后汉改属北海国,后省。今县西南三十里有柜城河,出县南五十里王子山流入九穴泊,盖因故城而名。”

综上,可知柜城故址在今日高密密水街道拒城河社区附近,王莽时曾更名祓同,柜城河随着历史的推移变成了拒城河。柜城旁有柜柳河,今名柳沟河,疑似因柜柳而得河名,继而又得城名。柜柳是东夷时期山东地区常见的一种落叶乔木,东夷古地名中,有大量音“柜”字的,如巨野、渠丘、钜平、钜定、柜城、巨洋水、巨定湖、巨河水、柜柳河、巨洱河等等,遂写法不同,但方言读音都音“柜”,不知是否和柜柳相关。

柜城因为年代久远,历来城址位置也不为人知。史书中的记载,也只有“县南二十里”“三十里”之说,而无确切地点。中国历史上的各个时期,往往一里地的米数是不一样的。如清朝时,一里近600米,所以《读史方舆纪要》中记载的“县南三十里”,折合到今天在35里-40里之间。

今高密市城南约40里处有东、西双庙村。东双庙村北、村南均有大型汉代文化遗址,村北遗址面积6.4万平方米,村南遗址面积14.8万平方米,土层中经常出土汉代陶器、铜钱等生活用品,以及瓦当等建筑配件。两处遗址在汉代应该是一体,现在被村隔断。而西双庙村遗址,2022年经山东大学勘探,为龙山文化、周、汉代遗址,人类也是自古在这里生存繁衍,后期疑似建城、封国。

从遗址、距离和地理位置来看,双庙村遗址附近正对史书上记载的柜城。西双庙村附近的邓家庄、西锅框、道乡、东迟家村、西施家屯等村落目前均有汉代文化遗址,部分上限到龙山文化、周代。双庙村西南有两郎山,昔年山上和周围有大量汉墓,很可能为柜城的墓葬群。

目前,双庙村的几个遗址尚未进行考古发掘,此处是否为汉柜城遗址,目前仅是按照史书和实际情况进行推测,还有待于日后的考古发掘去完善证明。

胶阳城因在胶河之阳得名 故址史书无载

胶阳城因位于胶河古道之阳(胶河北岸)而得名,建置时间不详。胶河古道,在今胶河夏庄镇段,往北流经今高密姜庄镇,再流经今平度市至今莱州市海仓以北入莱州湾。

西汉时有胶阳国,国治胶阳城。班固《汉书地理志》载:“北海郡,景帝中二年置。属青州。户十二万七千,口五十九万三千一百五十九。县二十六……胶阳,侯国”。胶阳侯,查《汉书·王子侯表》无载。但有“胶乡敬侯汉”,据推断应是“胶阳敬侯汉”。胶阳侯刘汉谥号“敬”,其父为高密王刘弘。刘弘是汉武帝刘彻之子,本始元年(前73)受封高密王,卒后子刘章嗣位,子刘汉封胶阳侯。刘汉卒,子刘成嗣位。刘成卒,谥号“节”,因无子嗣,侯国除。

胶阳城故址史书无载。清末《高密乡土志》引东汉应劭《地理风俗记》云:“张奴水自夷安东南阜下西北,历胶阳县注于胶水之左,东北为泽,谓之夷安潭”,推论胶阳故城应在(高密)县北,但不能确定具体位置。实际上,胶阳县故址应在今高密市姜庄镇东、西王家城子村附近,周围村名王家城子村、栾家城子村、彭家城子村都是以胶阳古城遗址而得名。

今栾家城子村西、西王家城子村西北,有25万平方米的大型文化遗址,此处百姓耕种时经常出土汉代的五铢、陶器等。王家城子村南接河西村,济青高速路项目沿途考古时,曾在此发现龙山文化遗址。

胶阳县东汉时撤县,原县城改为亭,史称“胶阳亭”。

胶阳与高阳长期混淆 至今仍受干扰

胶阳城在历史上,长时间与位于高密西北部、今昌邑市境内的高阳城混淆,高阳城一直被误认为是胶阳城。直至《中国地名大词典》乃至新中国出版的各类地图上,还是沿用了这种说法。高阳城位于高密县西北,昌邑市北孟镇高阳村,当代探测此地文化层至龙山文化,史书记载汉朝曾在此置县。建始元年(前32)刘并被封高阳侯,都高阳城。高阳在撤县后,以原县城地设高阳亭。

历史上造成“高阳”“胶阳”混淆不清的“罪魁祸首”是东汉的学者应劭。他在《地理风俗记》中记载:“淳于县东南五十里有胶阳亭,故县也。”淳于县故址在今坊子区黄旗堡附近。按汉朝一里约416米计算,淳于县南五十里之地,实为高阳城,而胶阳城距离淳于县,则远在百里之外。此后,北魏郦道元《水经注》引用了这一说法,书中云“胶水又北径胶阳县东,晏、伏并谓之东亭,自亭结路,南通夷安。《地理风俗记》曰:淳于县东南五十里,有胶阳亭,故县也”。

实际上,胶阳、高阳撤县后,皆设亭,高阳亭在西,胶阳亭在东,相隔40里,古时称二亭为东亭、西亭,晏谟、伏琛所说的东亭,即是胶阳故址。而《地理风俗记》把两亭混淆,造成了高阳、胶阳成为一体的结果。自此后,历朝地理史书皆按《地理风俗记》《水经注》之说。像宋《太平寰宇记》云:“高阳故城,汉县。《汉书》:‘成帝封淮阳宪王孙并为侯’。今高密县西北三十四里,有高阳故城是也,一名胶阳亭,盖汉之高阳县旧理。”元《齐乘》云:“高阳城,高密县西北三十里。汉成帝封淮阳王孙并为侯,一名胶阳亭,大业末废。今有高阳村。”清《读史方舆纪要》云:“高阳城,县西北三十四里,汉县,属琅琊郡。成帝封淮阳宪王孙并为侯,后汉废,一名胶阳亭”等等,皆是胶阳、高阳不分,影响至今。

本期图片由孙涛提供