开渠筑堰实现均衡灌溉(三)

潍坊晚报 2023-06-15 14:43:42

位于景芝西古河村的浯河,右侧为堰浯入荆的堰。

诸城石桥子镇徐家庄子村北小荆河向东流。

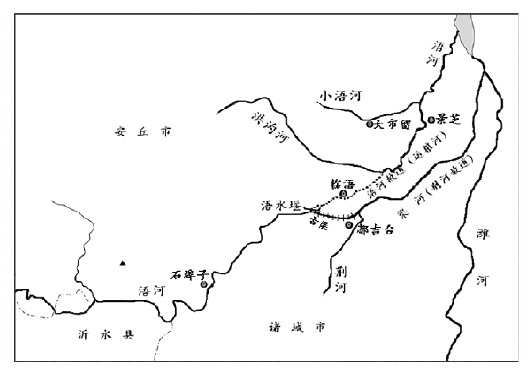

景芝平原上的河流示意图(资料图片)

齐国兴建“堰浯入荆”水利工程,一方面大大改善了荆河下游水浇条件,使数万顷粮田得到灌溉,提高了粮食产量;另一方面,减弱了原本丰沛的浯河水流,避免夏季河水暴涨形成水患;同时,又加大了水路漕运地域,便于沿途粮食物资运输,繁荣齐国经济。

古时荆河浯河并行

上游水源流失严重

2600多年前,安丘、诸城一带为齐国属地,在潍河以西、景芝与相州之间,甘泉岭以南,官庄花家岭以东,渠河以南、诸城程戈庄以北的大片地域上,有三条河并流存在。

最北边一条是发源于安丘霹雳山和寒冬山的洪沟河,长45公里,是安丘的第三大河流。洪沟河源头水量丰富,直到今天依然补充着浯河景芝段的水源。中间一条就是浯河,是安丘第二大河流,现在叫渠河。浯河发源于浯山,流经姑幕城(今安丘市石埠子镇)东,东北流经安丘市景芝镇西古河村村东、临浯村前、景芝镇政府驻地西、峡山区王家庄街道大孙孟村注入潍河。

第三条是荆河,发源于诸城市石桥子镇西南方向的荆山,全长接近20公里,流经荆山后、龙石头河、张家岳旺、田家岳旺、吴家沟、高家岳旺、白家岳旺、石桥子、韩家庄、吕家庄子、徐家庄子、大近戈庄、彭戈庄等十几个村庄,最后在都吉台村东北处汇入渠河。因水流较小,当地人叫它小荆河。

许慎《说文》言:“水出灵门(壶)山,世谓之浯汶矣。其水东北迳姑幕县故城东(今安丘市石埠子镇)……浯水又东北迳平昌县故城(今诸城市石桥子镇都吉台村)北,古堨此水,以溢溉田,南注荆水。浯水又东北流,而注于潍水也。”从《水经注》记载可以看出,在古代,荆河和浯河是两条独立入潍的河流。两条河流向大致平行,并不像今天这样,荆河只是渠河的一条支流。

三条河中,流量最充沛的数浯河,其次是洪沟河,两条河流于景芝镇伏留村西南交汇称浯河。从上游下来的水源大多白白流失,且历史上还常造成涝灾。而最南侧的荆河发源于低矮浅丘地区,流程短,流量小,又因流域面积狭窄,水量极为有限,满足不了由此往东南方向的大片粮田的灌溉需求,制约了该地的农业发展。

开凿渠道接通两河 筑起堰坝分浯入荆

据《元和郡县图志》卷记载:浯水堰,《三齐记》曰:“昔者堰浯水南入荆水,灌田数万顷。今尚有余堰,而稻田畦畛存焉。”晋代伏琛《三齐略记》载:“桓公堰浯水南入荆水,灌田数万顷。今尚有余堰及稻田遗畛存焉。”

史书有明确记载,在浯河与荆河之间这片流域,有数万顷土地种植水稻,稻田需要大量水灌溉。在南侧水源紧缺而北侧水源大量流失的情况下,若能通过兴修水利“北水南调”实现均衡灌溉,保障农作物丰产丰收,实为利国利民之举。

正是在这样的背景下,以齐桓公的雄才大略、高瞻远瞩,加上宰相管仲的智慧谋略,顺应强国富民的发展需要,经过反复勘探、调研,最终决定在浯河和荆河最接近的地方兴建水利工程,“堰浯水南入荆水,灌田数万顷”。于是,就有了声势浩大的“堰浯入荆”工程。

齐国经勘探发现,浯水与荆水两条河流之间最近之处为6公里,位置在临浯西古河河段至诸城都吉台村北,在这里开凿一条渠道将两河接通。同时,在西古河河段龙湾处东北拐弯的浯河河道上筑起一道堰坝,分流部分浯水通过渠道流入荆河。这条人工开凿的渠道就是“渠河”名称的由来。

“堰浯入荆”建成后,补充了荆河水流,灌溉下游数万顷粮田,增加粮食产量;有效治理浯河水患,兴利除灾。与此同时,该工程也开拓了水路漕运流域,便于粮物运输,从而巩固王权统治。总之,“堰浯入荆”工程的实施,为繁荣当时齐国经济、实现齐桓公霸业发挥了一定的作用。

堰浯入荆遗迹尚在

彰显古人聪明才智

在景芝镇东古河村、西古河村间渠河北岸有一个叫“龙湾”的地方,残存着一段“堰浯入荆”遗迹。坚固围堰为东西方向,经风剥雨淋、岁月消蚀,至今仍矗立着,似一把巨大的牛梭头。堰长约400米,高出河底五六米,比北岸田地高出2米左右。堤顶高3米左右,最宽处4米多。

环视龙湾四周,走过大堤里外上下,头顶风过树梢的沙沙细语与河底哗啦啦的流水声共鸣,遥想2600多年前,这里曾是人喊马嘶、壮阔热烈的建设工地现场。

景芝镇历史文化研究会党支部书记王玉国是地道的临浯人,和众多临浯人一样,他不仅对浯河有着浓浓的情结,对浯河及其沿岸的人文历史也很有研究。他认为,目前看到的堰其实是上世纪七八十年代以前为了防止水患在原来的基础上筑起来的,真正“堰浯入荆”的那道古老堰坝还在下面。至于为何筑成牛梭头的形状,据他推断,浯河水量丰沛,齐国的建设者们随着水势,分别从东西两侧缓筑弧形堰坝,以减弱水流冲击,最后逐渐合拢。最终,一道牛梭头形状的堰坝阻挡了原本向东北奔流而去的滔滔浯水,逼部分水流进入新开凿的渠道,形成后来的“渠河”。

“堰浯入荆”工程彰显了齐国水利精英和劳动人民的智慧。难以想象,在那个没有机械、全靠肩挑人抬的年代,齐国究竟耗费了多少财力、多少人力、用时多久才完成如此宏大的水利工程。今天的我们不得而知,但是,单从堰、渠的选址,就体现出古人的聪明才智,令今人叹服。

春秋战国时期,百家争鸣,战事频起。为了竞争生存,各诸侯国纷纷发展经济贸易,增强国力,尤其是齐国,开启农田水利建设之先河,夯实农业基础,换来了物阜粮丰、国富民强,奠定了“五霸之首”的根基。

春秋战国时期是中国古代大型水利工程的修建密集期,对中国历史和社会发展产生了十分深远的影响。

本版图片由孙宝平提供(署名除外)