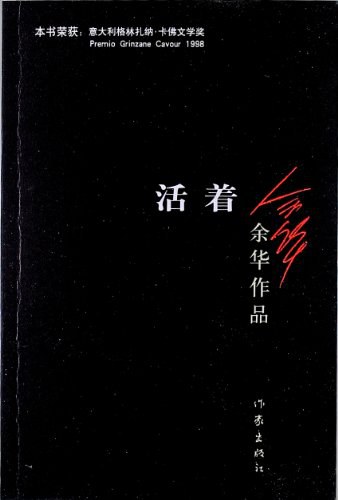

心悦诚评 | 《活着》:不知死之悲 焉知生之欢

潍坊晚报 2023-08-24 09:57:00

《活着》:不知死之悲 焉知生之欢

□陈奕鸣

黄昏时分,夕阳的光透过窗户照射在桌子上,形成一块块光斑,让书本的字变得斑驳。读完余华老师的《活着》,我两眼有些无神地盯着天花板。活着的意义是什么?我轻声地问自己。余华老师说:“人是为了活着本身而活着的,而不是为了活着之外的任何事物而活着。”在我看来,活着却是一种机遇,给予奋斗者们一种可能,同时也是一种煎熬,令平凡的人们忍受“生”的痛苦——人生在世,究竟可以遭遇多少苦难?心灵能够承受多少负荷?

故事在压抑、动荡的历史背景下推进,一波又一波的苦难卷向这个普通的农村家庭,故事让人深刻地体会到人世间的变幻无常,和活着的艰辛不易。

有人认为书中主人公福贵的一生是一种“生来坚强”的表现,是一种不服输的意志;也有人认为他的一生,不过是由一个个支离破碎的悲剧堆砌成的时代产物,是一种时代的巧合。于我这短浅的目光看来,他的一生更像是一种“美”的艺术,彰显着“人活于世”的力量。主人公福贵在经历了命运的跌宕起伏、亲人的相继离世后,即使垂垂老矣,仍可沐着霞光牵牛犁田,载着往昔回忆,吟唱“少年去游荡,中年想掘藏,老年做和尚”,平静迎接自己的结局。光阴似箭,岁月如梭,时光固然夺走了他很多,比如至亲、精力、体力,甚至是希望,可也为他留下了一幅幅温情的画面……有庆光着脚丫在洒落清晖的道路上奔跑;凤霞与二喜举办的盛大婚礼;苦根福贵爷俩坐在田沟上说笑……纵时光易逝,昔人不在,记忆却可久存。有人说:“福贵的一生是用亲人的死作碎片拼起来的。”我只微微一笑,我知道那碎片的缝隙里透着光,透着温情,透着岁月磨不去的美好,死亡不能抹杀他们活过的痕迹,不能否定他们活过的经历。

身边很多人读《活着》哭了,我问:“为何而哭?”答:“因为惨,福贵失去家人的一幕幕难道不令人悲伤吗?”我低头思忖良久,回道:“人的一生,所承受的苦难最多至此,可人世间的美好温情却远不止此,何必悲伤!唯有好好活着,珍惜当下,死亡才不会成为灵魂的终点。”

不悲惨地活,不卑微地活,要用力地活,活出美好,活出希望,无论命运中降临什么,都保持平静的心态去迎接,这是中国人对于苦难的态度,也是对于活着的态度。

以前读过《月亮与六便士》,现在忽觉书中斯特里克兰德倒是与福贵有几分相似。斯特里克兰德为了追求艺术、追求梦想、追求极致的美,不惜辞掉收入稳定的工作,抛妻弃子,在塔希提的小岛上用自己残破的身体,向世界真真切切地展示了他所追求的“美”,最终被世俗接纳。他虽然死了,可也随着他的那些画,承载着他生前的意志,继续“活着”。而福贵的一生,从旁观者的角度看,除了苦难就是苦难,可从福贵自己的角度回忆,他苦难底色的一生中却也充满了幸福和欢乐。斯特里克兰德和福贵,一个敢于放下一切,去肆意地活;一个敢于接纳一切,去勇敢地活。

从前回老家时,我注意到有许多老人,喜欢支起躺椅,躺在院子里晒太阳,眼睛半眯着,嘴角时不时微微上扬,勾起一抹浅笑。以前不懂,现在读完《活着》方才明白,那太阳照射出的交错的光线中,呈现的是老人们心底最美好的回忆,目之所及,皆是回忆。美好的回忆,总能分担生活的苦难,不会因为生命的结束而消失。

生活不是上帝的诗篇,而是凡人的欢笑和眼泪。说实话,我挺佩服福贵的,经历家族的兴衰沉浮,亲人的相继去世,换作多数人,大都不能释怀,是不能提及的伤痛,而能像福贵一样,多年后像讲故事一样笑着说出来的,十之一二者也。在书中我感受到的不是撕心裂肺的疼痛,也不是呼天抢地的悲伤,是坚毅的承受,静默的缅怀,和豁达的接受生死无常。

思绪拉回书房,我的眼中重新充斥了光彩,“活着的意义是什么?”或许,活着本身就是一种意义。这世上没有人有权力妄自定义一个独立的人,璀璨星芒中的每一个我们,都是一本不被定义的《活着》。无论遭逢多少坎坷不平,依旧要努力活着。道阻且长,我们就逢山开路,遇水架桥;骐骥一跃,不能十步,我们就锲而不舍,驰而不息。故而哪怕遗憾如雨,吾辈也要踏着繁花似锦,留下回忆如绵,让花香弥漫年少,不负青春少年!