山区里隐藏京剧大村

潍坊晚报 2023-09-25 17:35:00

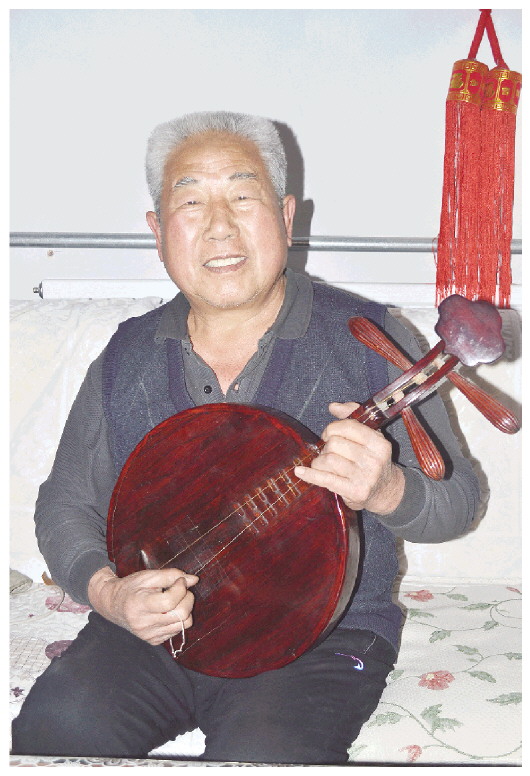

杨明武弹奏自制的乐器。

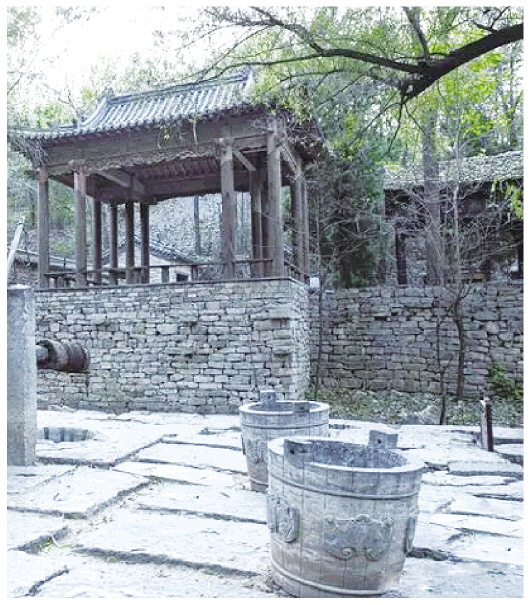

井塘村的戏台

西刘井村的京剧博物馆

西刘井村受访者聊本村京剧历史。

井塘村受访者聊本村京剧历史。

在青州城区西南部的山区,也隐藏着许多兴盛过京剧的大小村庄。《青州市志》记载的6处专业京剧演出团体,五里堡村占了3处;西刘井村百年前就有过弟子班,置办了戏箱,现今有全市乡镇唯一的戏曲博物馆;井塘古村如今为一处著名旅游景点,但殊不知也曾有自己的京剧团,1980年建成了一处戏台,就在村头。

早期两个京剧团体 都有李东山记录

《青州市志》记载了两个培养京剧人才的团体,常山科班和东山科班。

常山科班。京剧老艺人郭世俊、李梦龙回忆,五里堡东山科班班主李东山少时学艺于常山科班。据推算,常山科班当在清同治年间,其他无考。

东山科班。光绪三十二年(1906)前后,五里堡村开办,班主李东山,艺徒50人,学艺3年,1年后开始演出,所得先偿还财东办班费用,次敬奉老师,艺徒所得无几。演出剧目有《孔明借箭》《打渔杀家》《追韩信》等。

两处介绍透露出同一个人物:李东山,他学艺于常山科班,后开办东山科班。

五里堡村举足轻重 杨家九兄弟痴迷京剧

小营村在城区西北,孙家庄村在城区正北,都是平原地区。在青州城区西南部的山区,也隐藏着许多兴盛过京剧的大小村庄。特别是位于城乡接合部、属于山区的五里堡村(现为青州市王府街道驻地)在青州的京剧史上举足轻重。

五里堡大集曾是青州城乡最著名的大集,兴盛多年,老辈人仍对它记忆犹新。逢五排十,包括南阳城人、东关人、北关人、附近村子的人,买的卖的,都到五里堡赶大集,交易城区的成品、平原的特产、山区各种干鲜山果。五里堡大集蜿蜒数里,人头攒动,驴欢马叫,热气蒸腾,香气四溢。而《青州市志》记载的6处专业京剧演出团体,五里堡村占了3处(另一处是玉庆班)。

对于父辈痴迷京剧的事,五里堡村80岁的杨明武记忆犹新。他的父辈是“在”字辈,仁、义、礼、智、信、恭、敬、孝、顺九个亲叔伯兄弟,全部痴迷京剧。当年白亭子戏班在北城唱戏,兄弟九个连看28天,场场不落。他们成立了组织,包括伴奏人员共二三十人,领头的叫“戏约子”。所谓戏约子的“约”,是约束的意思,与青州人割麦时把捆麦子的稻草绳称为“麦约子”如出一辙。当然,在这里大概还有“相约”“约定”等含义吧。戏约子就由这亲叔伯兄弟中的某个人担任。由于当时年龄太小,杨明武记不起具体由谁担任此职。他记得,大伯、父亲和叔叔们等一班人在一个大台屋里排练。所谓大台屋,就是类似庙宇的一座大房子,有出厦,屋前有戏台。他们不但在本村演出,还到其他村演出。排练和演出时,七八岁的杨明武就趴在戏台沿上看,台下总是聚着二三百人。

《打龙袍》中,杨在智饰包公,杨在礼演瞎婆。九兄弟中,只有杨在信识谱,他拉京胡,也精板胡、月琴、琵琶。据村人回忆,他拉京胡的技艺非常娴熟、高超,演出中,如果突然断了一根弦,他只靠一根弦照样拉。杨在礼唱旦角,《女起解》《三堂会审》都是他的拿手好戏。演出的剧目还有《清风寨》等。排练和演出全是出于爱好,不但没有收益,还得凑钱买服装道具、乐器、请师父等。师父教学期间,大伙轮流管饭。

杨明武出生时,其父杨在恭约30岁。推算上去,九兄弟中年龄最大的杨在仁,大约出生于1890年前后。九兄弟大张旗鼓演戏,应当是在上世纪初。到杨明武记事,辉煌已过,而且,接下来九兄弟和剧团的命运更是江河日下。“文化大革命”期间,传统剧目不能演出。直至改革开放后,五里堡村根深蒂固的京剧传统才又重新被拾起,眼下喜欢京剧且经常演唱的,约计三五十人。杨明武亲叔伯兄弟四人也都爱好京剧。

西刘井村也有个李东山

京剧复兴从临朐请老师

蟒袍、玉带、头盔、高靴;彩衣、头饰、香帕、绣鞋;刀枪剑戟、锣鼓家什、琴笙笛箫;挂在墙上的,摆在案头的,红红绿绿、林林总总、应有尽有,西刘井村戏曲博物馆陈列的京剧服装、道具、文武场伴奏乐器,堪称洋洋大观。

西刘井村有全市乡镇唯一的戏曲博物馆,该村唱京剧颇有历史可讲,早年间曾有子弟班。村里的李玉彩、李玉茂、李传义等都年愈古稀,也都是当年村里京剧的台柱子。西刘井村也有一个名叫“李东山”的唱戏人,他是李传义的祖父。

据了解,百年前,西刘井村里即有京剧子弟班,曾去逄峪村的大戏台演过京剧。子弟班的创始人是李传义的曾祖父李士松,唱武生,享年82岁。李玉彩还能记起他矫健的身手。李传义的祖父李东山则唱老生。李传义很小的时候,祖父便在家唱戏,剧目有《借东风》《桑园会》。李传义说,李家原来挺富裕,但后来两伙土匪闹矛盾,李家被牵连讹诈,从此败落。关于祖父李东山唱戏的事,李传义曾听奶奶抱怨,过年宰了头猪,都被来玩的(即唱京剧的)吃完了,没有卖钱……

西刘井村的李东山生于1908年,享年59岁,而《青州市志》中记载的李东山办东山科班时是1906年,肯定不是同一人。

李玉彩记得,她六七岁时(上世纪50年代初),李东山还曾与井塘村的一名戏迷合作,唱《武家坡》。

自李东山之后,李传珠、李传耀又是一茬唱戏人,唱得也很好。

设立人民公社期间,刘井大队由五个自然村组成,2000多人。现在的西刘井村,约700人。

1962年,西刘井村的京剧开始复兴。组织者是李玉茂的父亲李传秀,从临朐大官庄请玉泉来教戏,文武场也由老师带过来。冬天,教两个多月,管饭之外,给老师百元左右的工钱(文武场不另支)。那时整劳力一天的工分才值两三角钱,百元左右是大数目。演出的多是武戏,有《穆柯寨》《麒麟山》,村里还置了戏箱。可惜好景不长,没过几年,不让排演传统戏了,村里就把戏装分了。

李玉茂说:“传字辈几个人请老师来,轮流管饭,晚上学戏。村里有个人下了关东有三间闲屋,大伙就在那儿演戏。村里老戏班子原来有过文武场,老一辈去世后,就没有了。”

改革开放重置戏箱 从多地请老师教戏

改革开放后,西刘井村的京剧再次复兴,村里又新置了戏箱,剧团由李传秀、李传耀、李传珠等人组织,文武场请的是王坟镇陈家溜子村的。那年到东高会演,演的是《古城会》,“得了第二名”。

老人们清楚地记得,1978年,村里到黄楼镇曹家庄请曹文光来教戏。曹文光那时40多岁,身体虚弱。第二年请的是曹文光的舅舅李道经,李道经头一年曾跟着曹文光来打鼓,教了三四年。之后请来郑母镇吉林村的陈忠德,教了七八年。最后一任老师是文登的王喜堂,教了两三年,一直教到1989年,村京剧团凑不起人来了才作罢。这期间,除了之前演过的剧目,还排演了《张松献图》《桑园会》《武家坡》《珠帘寨》等戏。

老人们感叹地说:“没有老师不行,离了老师唱不了戏。”

说起请老师,早年间村里的子弟班曾请五里堡的玉兴、玉福、玉曾来教过戏。再早些时候,曾请北城一个艺名叫“铁旦”的艺人来教戏,而铁旦是赵海亭的叔。赵艳琴的父亲赵淑敏是《青州市志》记载的北城最早组织戏班的人。铁旦与赵淑敏是一辈人,是本家堂兄弟。这两条信息,把西刘村的京剧与五里堡的、北城的京剧联系了起来,还牵扯到井塘村的京剧、逄峪的演出,陈家溜的文武场,黄楼、郑母、文登等地的京剧老师,可以想见,青州城乡包括山区,京剧是何等普及。

不仅如此,曾到西刘井村京剧子弟班教过戏的“玉兴、玉福、玉曾”应当不仅仅是五里堡村的,根据对多个村庄的采访,以及老戏骨的介绍,上世纪四五十年代,山东中部曾有一个名气很大的京剧玉顺小科班,参与者包括益都、昌乐、寿光、临朐等地的,从玉顺小科班出来的那一茬京剧人,艺名都以“玉”字开头,像玉曾、玉顺、玉福、玉泉等等。解放以后,这些艺人大都在艺光戏院。其中,玉福是郑家庄人,名郑玉福,是青州市京剧团的武丑,颇有名气。

井塘古村曾有气派戏台 村京剧团长讲唱戏故事

石墙、石街、石屋,位于玲珑山前的井塘古村眼下已是较有名气的旅游景点。从明衡王府到井塘村的石板路以及路旁的古槐依然有迹可寻,村头的古井和石桥也保存完好。这些都是货真价实的明朝文物,井塘村内石屋,有的可能早于明朝,唯独石桥和古井西侧的戏台不是明朝的,而是1980年农历十二月廿三,村里为春节演戏提前突击“坝”起来的,主持这事的是当年井塘村京剧团团长孙全宝。当年各小队分了任务,人们用小推车推石头,建起这个戏台。

戏台上的建筑是近几年才有的,虽然看上去古色古香。

孙全宝今年86岁,除了担任过村京剧团长,还曾任村支书。村民孙全道,76岁,从刘井小学退休,是一名京剧爱好者。

据说,光绪年间,村民吴俊杰开始唱戏,曾到驼山庙会唱过戏,小有名气。不过早年间唱的似乎不是京剧,而是梆腔,请石家庄杨文翰来教。吴俊杰不是科班出身,但会很多种戏,不止梆腔。从孙全宝记事起,村里开始改唱京剧,1946年左右,仍请杨文翰来教。

从1951年开始,井塘村的京剧年年唱,一直唱到“文化大革命”。据孙全道统计,前前后后唱了60多出传统戏。其中唱得比较红的,是《古城会》《战长沙》《华容道》等戏,主角都是关公。之所以这些戏唱得好,是因孙全道唱武生的岳父吴汉兴,吴汉兴特别擅长扮演关公,他模样出众、身架好、嗓音嘹亮,是村京剧团的台柱子。

“文化大革命”后,传统戏恢复。1980年,孙全宝当了村京剧团团长,深深地体会到担子的沉重。年三十,他带领演员们奋战一夜,排好了三出戏,正月初一开始演。一开始演差一些的,到快中午演好的。而好演员就那么几个,特别好的演员则一人扮好几个角色,要把三出戏安排好,给好演员腾出时间来换装扮、休息。也就是从那时起,村京剧团有了自己的文武场。

村头石板路北那个青石坝墙上的戏台,就是那年农历十二月廿三建成的。

请来扎台子的工匠,村里要管饭、给工钱。那年请的是李家官庄的扎台工匠,工匠们带着材料来,四个角的柱子上都有虎头,前面和左右两边挑檐,四面用格子围起来,上面用苇箔盖顶,既好看,又防风,有角有棱,古雅壮观。那年的老师也是从李家官庄请的,名叫玉泉,唱老生。

孙全宝最后一次组织村里排演京剧,是1991年。

现在,井塘村享受着旅游兴村的红利,也许若干年后,井塘村的京剧能成为旅游景区的新看点,毕竟戏台就在村头。

戏约子担子重麻烦多 抬棺材挣钱还租赁费

井塘村吴广胜是村京剧团的头任戏约子,也就是团长。吴广胜不识字,但人很机灵,会算账,不吃亏,能跑腿,能吃苦。有一年要送老师走时,钱还没凑起来。吴广胜把自家的两领席卖了,先给老师钱。那时候演戏,村里不出钱,看戏的也不出钱,包括请老师、雇文武场伴奏、雇扎台子工匠、租赁戏箱,都是唱戏的人凑钱。若非爱京剧爱到极致,谁愿意操这个心,谁干这赔钱赚吆喝的“傻事”?农村的戏约子也很不好当,要负责请老师、组织人、协调各种关系,有的人根本不合适某个角色,却非唱不行,戏约子挺难“约”住他,不给角色人家就捣乱。

有一次,某村有一个麻风病人去世了,那时候医疗条件差,人们闻麻风病色变,没人愿意去抬棺材。村里找到戏约子说:“你们唱戏不是落下了饥荒么?你组织你们唱戏的去抬棺材,多少也能弥补点亏空。”于是,大雪飘飘中,出现了一伙京剧演员抬着棺材的场景,给村民们留下深刻的印象,谈论了很长一段时间。

赚来钱,才还上了那年正月租赁薛庄戏箱的钱。