集金石之大成 千秋金声 弦歌不辍

潍坊晚报 2023-10-07 15:39:00

首届“万印楼奖”国际篆刻大赛,吸引市民前来参观。张洪松 摄

市民欣赏名家作品。张驰 摄

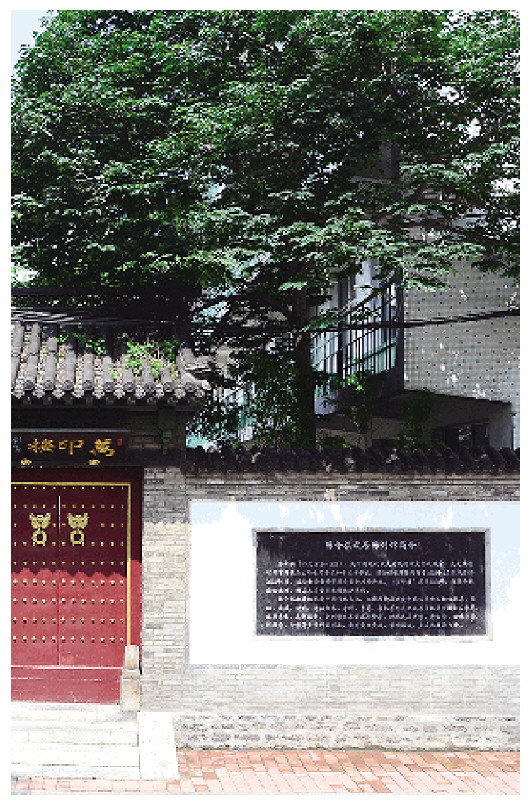

万印楼(资料图片)

十钟山房

第二届陈介祺艺术节开幕式

金石千秋,历代金石学大家以累年精研和躬耕,成就了潍坊这座城市金石文化中心的地位,而经这方山水宝地古韵长风的淬砺,金石收藏研究归宗“真好古而非附庸风雅”的文化风尚,搭建起从经学到金石学、从金石学到考古学过渡的桥梁。

上溯东汉,经学大师、潍坊高密人郑玄考证古文、遍注群经,开宗训诂之方法论,扎下深厚的金石考据学术根基,发潍水金石之先声。自宋人闲适风雅,至晚清考究治学,一代代金石学人推动金石文化在潍坊大地千年演进、百世流芳,见证了中国金石学从肇端、兴起、极盛,到逐步成熟,终成文化大观而彰显于中华上下五千年文明长卷。

处于金石学形成时期宋代的士大夫,多喜爱书画古玩艺术品收藏,但更多是朝中闲适生活的标志和宋式风雅的附庸,所幸欧阳修离开大宋政治中心知青州后,以风烛残年病弱之躯遍访青州山水间文化遗存,搜集整理商周秦汉以来大量金石铭文和石刻碑碣,完成《集古录跋尾》,将所录千卷金石遗文贡献于世,为中国第一部金石考古学专著画上句号,并成就青州“山左金石学重镇”美名。他在三元状元、一代名相王曾的青州故宅发现王曾命人刻石的唐玄宗《鹡鸰颂》手迹,《鹡鸰颂》为唐玄宗唯一传世墨迹,现存于台北故宫博物院。

中华金石文化长河九曲,总绕不过潍坊这块宝地。

醉翁身后二年,同为宋代大文豪的苏轼知密州。作为徽宗时期金石研究的代表人物,苏轼来密州前已在杭州初具金石盛名。他在潍水之上这片古老的土地上与欧阳修隔空互答。《超然台记碑》是他在密州留下的首件碑刻遗存;诸城博物馆现存一块砚洗毛坯玉石上,苏轼题铭的“半潭秋月”,至今仍如那轮嵌入中华文化历史天空的潍坊明月,透着玲珑的金石之气。占据两宋金石作品C位的苏轼素来追慕欧阳修金石之风,济南苍龙峡东岸的《醉翁》摩崖石刻即为苏轼书写,《醉翁亭记》成为他代表性的楷书四大碑刻之一。

欧阳修《集古录跋尾》被宋代著名金石学家赵明诚带到青州归来堂收藏。赵明诚受宋代风雅影响,致力于考古、金石、书画研究,苏轼在其老家密州播撒的金石学风,给了他寻古考录以治学方向,而欧阳修在青州的金石研究,为赵明诚和李清照伉俪同气相求、共襄金石提供了扎实的学术滋养。

赵明诚从京城回到母亲的故乡青州居住期间,长期访求金石碑刻,收集从上古三代到隋唐五代古器铭文和石刻拓片共两千多宗,历尽艰辛撰写而成了完整、谨严的《金石录》三十卷,考订精核,独具卓识,是中国最早的金石目录和研究专著之一。李清照在丈夫去世后著成《金石录后序》,记录赵明诚金石研究点滴,对研究金石文化具有重要的史料价值。

金石文化的演进在历史轮回中浮浮沉沉,而宋代士人播下的金石种子至清朝又发新翠,为清代潍坊催生一批金石学大家。

潍坊地域文化在中华传统文化谱系中有一个特别的现象,即古来青州、诸城、潍县(潍州)三地有着山高水长阻隔不断的文脉渊源。尤其是金石文化,清代乾嘉以后,青州、诸城、潍县,三大金石研究重镇鼎足而立,又血脉相通,终使古潍坊金石学声名显赫。

在诸城,金石收藏大家、刘墉的侄孙刘喜海,所收藏青铜器都是一流重器,也是泉币收藏方面的集大成者。王锡棨、王绪祖、王维朴祖孙三代,李仁煜、李璋煜兄弟等金石学家,都对潍坊一带的金石学发展产生了深远影响。

在青州,金石学家段松苓参与编著《山左金石志》等著作,搜集了大量山东地区金石资料,很多是宋代金石学家欧阳修、赵明诚没有发现的,对乾隆以前山东金石学进行了一次大总结。另一位金石大家孙文楷收藏甲骨、陶文、吉金、印玺、封泥、造像、钱币、摩崖碑刻题拓(拓本)等诸多门类,并与潍县籍金石大家陈介祺成为金石至交。

在潍县,晚清金石大家、翰林院编修陈介祺,咸丰四年(1854)借母丁忧致仕归里,深居万印楼宅院,将毕生精力倾注于金石收藏、鉴赏与研究,所藏钟鼎彝器金石铭文为近代之冠。他以集古、鉴古、释古、传古为己任,著有《簠斋传古别录》《簠斋藏古目》《十钟山房印举》等,在中国金石学、考古学、古文字学、博物馆学、文献学的学术发展史上,是不可逾越的里程碑式人物,并推动当代书法篆刻界、收藏界在传统文化的长河中汲古润今、推陈出新。

陈介祺的家学渊源及其世家金石收藏与研究,将潍县与诸城,乃至潍县与京师的金石文化圈建立起密切的交流关系,从而真正确立了潍坊作为中国金石文化中心的地位。

在京师,对陈介祺金石研究影响至关重要的人物,首属乾嘉道三朝元老、位居大学士的金石收藏研究大家阮元。陈介祺自幼在京城,随位居朝廷要职的父亲陈官俊结识学宗巨擘,十几岁就上门求教阮元,结下金石师缘,被阮元称赞“天机清妙”。阮元在陈介祺归里后,常赴潍县与陈介祺交流金石,并留下名诗:“五千年下读遗经,潍水桥东马暂停。海右无如此间古,斟鄩亭北有寒亭。”

陈介祺的岳父李璋煜是与陈官俊同朝任职的京城金石学界活跃人物,对陈介祺一生专注金石学起到决定性作用。李璋煜回故里诸城后,陈介祺每次自京返潍县,都要到岳父家小住几天,与同为金石学家的李璋煜、李仁煜两位长辈切磋研讨,对金石研究日趋精深,并见证了与朝鲜文人的学术交流,开金石文化对外传播的先河。

官至浙江布政使的诸城人刘喜海,是大学士刘统勋之曾孙,刘墉的侄孙,兵部尚书刘镮之之子,一生痴迷于金石收藏研究,是历史上辨识和研究封泥第一人。陈介祺拜之为师,收购了刘喜海生前身后大量重要藏品,其中刑仁钟、兮仲钟、纪侯钟、虢叔旅编钟等,成为著名的“十钟山房”藏品。

阮元既是刘统勋、刘墉父子的门生,又与刘镮之、刘喜海相交甚笃,陈官俊是阮元门生,再到陈介祺,一大批嗜爱金石收藏与研究的诸城、潍县籍朝廷重臣,与大江南北名家巨擘形成深厚的金石文脉、乡情师缘。

著名文物鉴赏家和金石学家、山东海丰人吴式芬是刘喜海的女婿,在封泥考证方面对陈介祺有启蒙之功,其所藏2000方古印的加盟,让陈介祺的万印楼名副其实。吴式芬与他的儿子、后来成为陈介祺女婿的吴重熹,是陈介祺专著《封泥考略》的重要学术支撑者。官至国子监祭酒的金石学大家、山东福山人王懿荣,与陈介祺往来书信200封,探讨金石治学12年,访潍期间曾写下“潍河阴雨水连天,山下泥沙不见田。一骑人来深没马,还如黄岳浴汤泉”的诗句,王陈二人各因甲骨文和陶文的发现,分别被誉为“甲骨文之父”“陶文之父”,二人被称为“齐鲁金石二名士”。

日照许瀚,莱州翟云升,安丘王筠,利津李佐贤,苏州潘祖荫、吴云、吴大瀓,安徽鲍康,湖南何绍基等一代名臣、金石收藏书法大家,与陈氏交游密切,或在京师成为金石师友,或在陈介祺回潍后仍互通信札、学问切磋、藏品交流,这让金石文化的核心逐渐从京师延展至潍县、诸城、青州、安丘及周边,直至在潍上隆起以陈介祺为重的金石文化高地。

潍县金石学风绵延。以陈介祺为首的潍县金石收藏研究群体之前,周亮工知潍县,他是金石学家,著有《赖古堂集》《尺牍新钞》多部金石学著作,撰写了中国第一部记录印人的专著《印人传》;郭尚友、郭芸亭等潍县郭氏世家铁笔开山,创立潍县印学篆刻地位;陈介祺回乡之后,潍上金声激浪,金石好友郭麐乡居“听渏山房”,搜集古籍文献考证、鉴别,辑成《潍县金石志》等多部金石学著作;王石经协助陈介祺集古传古之余,专注篆刻,所刻“十钟山房藏钟”“簠斋藏汉瓦当”“海滨病史”等现存北京故宫博物院;另外,受高庆龄金石收藏影响,高鸿裁、高文翰等高氏世家金石群体,亦成为潍县金石界著名人物,在与陈介祺的金石交往中点亮潍县金石文化的星火。后来著名画家、美术教育家郭味蕖保藏和研究郭氏世家书画金石文化遗存,更兼专注搜罗陈门散出文物,著《殷周青铜器释名考略》以及《知鱼堂鉴古录》《镜文考释》等,成潍县金石研究近现代余脉。

至陈介祺,潍坊成为清代金石界名家汇聚的学术圣地。陈介祺凭借深厚的理学素养、坚实的朴学功底和非凡的学术远见,在证经补史、名物训诂、文字考释、校勘著录、印谱编撰、鉴古辨伪等传统金石学研究领域的传承与创新方面,作出了独到的学术贡献。正如吴云当时致潘祖荫书函所称,“簠斋乃当代传人”。

“好名之心不必有,传古之志不可忘”。作为海内外学界公推为十九世纪以来“前无古人,后无来者”的一代金石学宗师,陈介祺金石收藏“方非玩物”,是真好古而非附庸风雅,不仅探源三代古文字,证经补史,更是以著述、书信和传拓技艺,志在传古,一个“传”字,使其具有了开启下一个时代的现代性。

上世纪初,著名学者王国维致函远在日本的金石大家罗振玉,屡屡提及陈介祺的《十钟山房印举》“实其生平一大事业”,对中国金石文化在日本金石篆刻界的传播影响很大;梁启超称山左金石学度越前古,“海丰吴子苾(式芬)、诸城刘燕庭(喜海)、潍县陈簠斋(介祺)、黄县丁彦臣、福山王莲生(懿荣),皆收藏甚富,而考证日益精审”;鲁迅称赞“论收藏,莫过于潍县陈介祺”。

这些开二十世纪文化源流的代表性名家巨擘如此褒评陈介祺,皆因陈氏金石收藏研究独树一帜的学术批评及传古思想。此番成就,让“中国金石在山左,山左金石在潍县”为学界所公认,并搭建起金石学与考古学之间的桥梁,为中国金石文化的传播与研究提供了可持续打开的新视野。

正如中央文史研究馆馆员、中国书法家协会名誉主席苏士澍的精辟评价,“王羲之是中国书法史上一座最高峰,陈介祺是中国金石史上的一座最高峰”。

由陈介祺推向传统文化中心地位的潍上金石学,因其承载的文脉千秋、开掘的学术向度,在印学界以万印楼与西泠印社齐名,在古文字学界与甲骨文研究并脉,在书学界与兰亭墨池媲美,在古代文献学界的意义堪与敦煌学对话。这是潍上金石学人乃至这座历史文化古城对中国金石学不可多得的贡献。

石韫玉而山辉,水怀珠而川媚。一个人蜗居潍县城,却为这座城蕴涵了“国宝”。拂去历史的尘埃,沉寂了大约一个世纪的陈介祺研究,在他的故里潍坊,和着新时代的旋律打开新的向度。潍坊市按照高质量收藏、高水平利用、高品质服务的理念,挖掘、传承与弘扬以陈介祺为代表的金石文化,历十年之功卓见成效,让这座中国“金石之都”的文化地位重焕荣光。

潍坊日报社全媒体记者 高文