75年前,潍坊诞生了一所“红色幼儿园”

潍坊新闻网 2023-10-14 15:02:24

75年前,在硝烟刚刚散尽的潍坊大地上,为安置保护随军干部子女和烈士遗孤创办了华东保育院,战争中的孩子们有了一片安宁的天。华东保育院的创办不仅是潍坊人民、中国人民为保护儿童做出的努力,更是全世界保障儿童权益道路上不容忽视的存在。

华东保育院旧址

1948年,人民解放军由内线转入外线作战,推动着解放战争战略进攻的迅猛发展。4月,华野山东兵团一举攻克胶济路中段重镇潍县后,华野首脑运筹帷幄,决胜华东,铁流滚滚,炮声隆隆,预示着人民解放军同国民党军战略决战的序幕就要拉开。战略决战的来临,带来了新的问题。一直跟随华野部队的孩子们怎么办?

在华东局驻地益都县闵家庄,华东局组织部长张鼎丞、华东局财办主任曾山、华东局秘书长魏文伯等领导人,分别与刚从大连回到山东解放区的邓六金、黄海明、李静一大姐谈话,希望她们筹办一所保育院,妥善安置100多个孩子。三位大姐受命召开了华东局、华东军区、山东省政府机关母亲大会。

华东保育院部分创办人员

这次母亲大会后,邓六金和李静一同志毅然受命,承担了筹办保育院的光荣使命,成立了由邓六金、李静一、黄海明等5人组成的筹办委员会。4月底,华东局批准成立了华东第一保育院(简称华东保育院),并任命李静一为院长,邓六金为政治协理员兼副院长。在华东局办公厅领导下,她们开始了紧张的筹办工作。

青州大官营村旧址设立的华东保育院纪念室

为选定保育院院址,邓六金一连跑了几个地方看房子,最后落址在青州大官营村,距华东局机关驻地闵家庄五里路,距县城20里路左右。处在战争环境下,解放区经济十分困难,而且要准备随时搬迁,因而必须一切从简。孩子们的寝室、活动室、课堂、炊事房等设施,用的是没收的地主大院和公房,略加整理粉刷后便利用起来。购置了饭碗,口盅、脸盆、脚盆。孩子生活、活动、学习必需的器具,只做了小床、桌椅、黑板以及活动用的秋千、滑梯、跷跷板。小玩具只有几个小皮球和自制的布娃娃,非常难得的是,还搞到了一架旧钢琴。保育院工作人员全部分散住在了老乡家里。经过两个多月的筹办,华东保育院就正式开办起来了。

保育院里的儿童

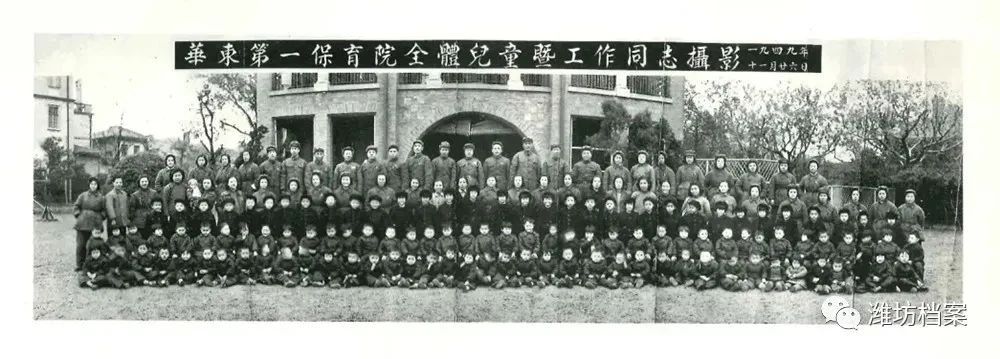

保育院第一批接收的孩子共有62名,全部是华东局、华野部队的子女,其中有陈毅、粟裕、张鼎丞、曾山、罗炳辉、舒同等华东党政军领导同志的孩子。根据年龄分成了三个班:3至4岁半的编为幼稚小班;4岁半至6岁的编为幼稚大班;6岁至10岁的编为小学班。各班人数后来陆续增加。1949年初,又增收了3岁以下孩子编为幼儿班。从1948年建院到1949年6月南迁,华东保育院在青州共接收1岁以上10岁以下孩子137名。

下面是几首保育院自创的歌曲:

《公鸡叫》

公鸡叫,公鸡叫,小朋友们起身早,起身早,身体好,对着太阳笑一笑。

小鸟叫,小鸟叫,小朋友们起身早,起身早,身体好,见过老师问问好。

《弟弟年纪小》

弟弟年纪小,走路走不好,

跌倒了不要哭,爬起来慢慢跑。

《儿童节歌》

咚咚咚咚咚咚咚,这是什么响?

你打鼓呀我敲锣,这是庆祝忙。

部分保育员和孩子合影

1949年3月,华东局、华东军区渡江南下,同时成立了代号为“女子学校”的留守处,华东保育院由留守处领导。为了安全保卫和保育院南下乘车方便,同月,保育院迁到了青州城里的教堂,孩子们睡觉、上课、活动的地方,都在教堂内。由于工作人员和孩子都习惯于战争环境动荡的生活,到哪里都能很快适应。这里虽然是临时待命,但生活、学习和工作,一切有条不紊地照常进行。5月27日,上海解放。6月,华东局通知保育院南迁上海。

1949年11月26日,自山东迁至上海时全体工作人员和儿童合影

1999年11月26日,原华东保育院保育科副科长毛巧同志等人,以当时师生吃水的古井为参照物,确定了保育院旧址。

2000年9月,青州市政府在旧址前立碑纪念,由舒关关题写了碑名,碑后刻有铭文。原华保部分师生捐款建立了华保希望小学,并在旧址设立华东保育院纪念室。

2020年,弥河镇党委政府在大关营村原址复建了华东保育院党性教育馆,以华东局在闵家庄指挥人民解放战争历史为中心展开,讲述了当时发生在这里的党史和革命史故事。

来源:潍坊档案