夏季戴苇笠柳条编簸箕

潍坊晚报 2023-10-23 15:21:00

纺车与织布机等用具

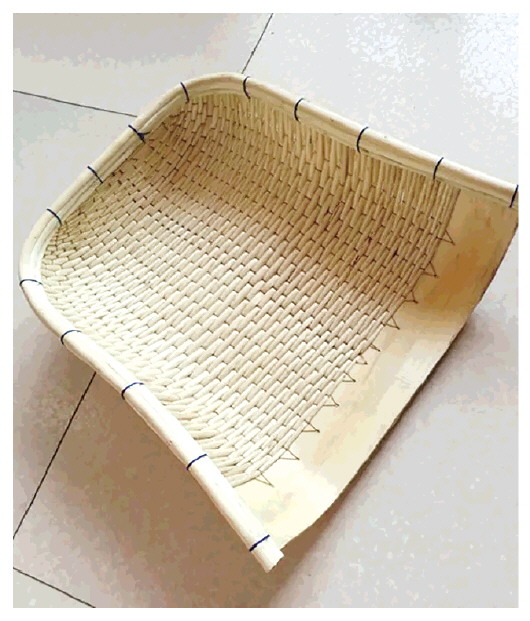

柳条编织的簸箕

苇笠

一入夏,人们出门就会戴上苇子编的苇笠,遮雨遮阳,雨天时则会披上草编制的蓑衣。杞柳条编制的簸箕用于扬米去糠皮,扬场也用这种簸箕。纺车就是满足每个家庭穿衣的工具,到了晚上,昏暗的油灯下,妇女们才得空坐在纺车前,为一家人能穿上粗布新衣而忙碌。

蓑衣草制柔软蓑衣

搭配苇笠遮雨遮阳

苇笠和蓑衣是农人的常见穿戴。南方苇子多,苇笠多用苇子编织;北方多高粱,苇笠多用高粱秸皮编织。

一入夏,只要走出家门,几乎人人戴着一顶苇笠,有雨遮雨,无雨遮阳。南方多棕树,蓑衣是用棕叶编织的;潍坊的蓑衣是用蓑衣草(又称山草、龙须草)编织的。蓑衣草油性大,也很柔软,不易折断,见水更柔滑柔顺。

苇笠和蓑衣,唐宋两朝文人多有描述,如唐宋八大家柳宗元诗云:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”诗中描绘了这样的场景:江面上有一个头戴苇笠、身穿蓑衣的长者,独自一人划着一叶扁舟,在漫天飞雪的江中垂钓。

北方还多用麦秸编织草帽。草帽与苇笠有同样的功能:遮雨、遮阳。笔者见过用麦秸草编织草帽的过程。先把麦秸泡柔软,再像编小辫那样,六七根麦秸一起编,边编边接续麦秸,编成长长的麦秸小辫子。从帽顶开始,用麦秸小辫子一圈又一圈,叠加着从上往下,从里往外,边编边用针线固定好,一直到编成大小合适的一顶草帽为止。

杞柳条编成簸箕

颠动中清理糠皮

农人用的簸箕是用细柳条编成的,用于扬米去糠皮。扬场也用这种簸箕。编簸箕的细柳条不是柳树上的枝条,而是在河边、池边、水塘边生长的一种叫杞柳的灌木枝条,去皮晒干。杞柳条还可编很多用于盛放东西的农用器具,如箢子。箢子主要用于盛放精细食物,也用于出门,在潍坊农村家家必备,城里人家也有。媳妇们回娘家多会挎个箢子。

那些年,生产队的场院不是水泥的,只是就地刨土,泼点水调和一下,再用石滚子轧实、轧平。在场院的粮食里就难免混杂上一些土、小沙粒和粮食糠皮及碎皮屑。这时,簸箕就派上用场了。

在农村,粮食食用之前,都要用簸箕进行进一步的清理。颠簸箕这个活都是农村老太太干,因为老人细心、耐心,可以在家里干,相对轻松。笔者曾经试过颠粮食,不是颠不起来,就是颠起了但糠皮扬不出去;不是颠轻了粮食不动,就是颠重了把粮食颠得到处都是。笔者的奶奶则熟练很多,上下左右前后地颠,花样翻飞。

白天下地晚上织布

农村妇女忙碌不停

从前,在潍坊农村地区,工业化条件还不成熟,有些吃穿用的必须品不得不靠自己手工加工或小作坊生产。纺车就是满足每个家庭穿衣的工具。用纺车纺线有比较高的技术含量,左右手要配合好。右手不停摇动纺车的手柄,带动细小的线锭高速旋转;左手握住棉花条,一拉一送,粗粗的棉花条在线锭的高速转动下,棉绒絮被捻成细细的棉线,进而织成布,做衣服、被褥等。

在农村,白天要干地里的活,没有时间纺线。只有到了晚上,在屋里,在昏暗的油灯下,操持家务的妇女们才坐在纺车前,为一家人能穿上粗布新衣而忙碌。

纺车最早出现在什么时代,目前还无法确定。关于纺车的文献记载最早见于西汉扬雄的《方言》,记有“繀车”和“道轨”。兽锭纺车最早的图像见于山东临沂银雀、山西汉帛画和汉画像石。中国古代纺纱工具分手摇纺车、脚踏纺车、大纺车等几种类型。八路军曾在延安开展大生产运动,纺车正是在那时为我军解决穿衣问题立下过汗马功劳。

铁锨、大镢、二齿钩子的时代已经过去。小麦、水稻、玉米、大豆等主要农作物从耕翻到播种,从收割到入仓,基本实现了机械化。

农村的农具和生活器具实用多样,下乡岁月,笔者曾与这些农具朝夕相伴,不管何时何地见到,都有一种发自内心的亲切感,也让人时时想起稼穑劳作之艰辛。

本期图片均为资料图片