山水相连 人文相亲

潍坊晚报 2023-11-20 10:21:41

乾隆《高密县志》所载郑公乡地图。

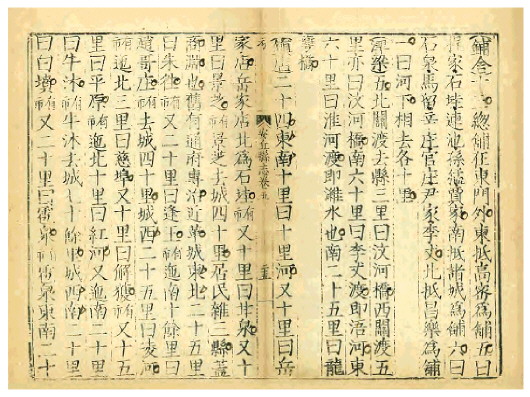

万历《安丘县志》记载的景芝镇。

从方志里看高密,我们能很好地打破空间的限制,高密文化元素,可以从方志这套百科全书中一览无余。高密历史文化不再是孤立的、静止的,而是更富共享性和立体化。部分地名为各地所共有,且留存着一些传说故事。如为纪念郑玄所立的郑公乡、楚汉之争中的韩信坝、山东三大名镇之一的景芝镇。

高密、安丘、昌邑

郑公乡为纪念郑玄所立

郑公乡,是东汉北海相孔融为郑玄所立,作为一个久负盛名的乡名延续一千余年。但郑公乡早已不是一个简单的行政称谓,而是作为一个具有特殊意义的文化地理名词,在中国文化史上留下深深的烙印。郑公乡不独高密拥有,人文荟萃的江南,郑公乡、通德里的称谓屡见不鲜,历史上甚至出现高密、安丘、昌邑俱有郑公乡的人文地理奇观。

高密郑公乡,作为乡名,从东汉一直延续到民国。唐代史承节《郑公祠碑记》云:“潍水之曲,砺阜之阳。通德为里,郑公为乡。云愁庙古,月暗坟荒。”北宋文学家黄庭坚为高密人乔敞作墓志铭文说:“葬郑公乡大父墓次。”明清时期高密仍有郑公乡行政区划,在当时高密西境。但令人遗憾的是,当时高密只有郑公乡之名,今天郑公祠周围的几处村落,包括前郑公、郑公、店东、店西却不属高密版图,而是分别隶属于临近的安丘、昌邑,安丘、昌邑的郑公乡由此而来。

明万历《安丘县志》载:“郑公乡在潍河东宿家里中。”清康熙《安丘县志》赫然将郑玄列入《儒林传》,并附论说:“余登砺阜,其上盖有司农冢云。前志载郑公乡具详其迹,而不列于儒林,岂以《汉书》公系高密故缺之耶?”但事实上,安丘虽有郑公乡的称谓,但只是传承历史雅称,明清时期郑公乡在安丘并不是正式的行政区划。

当时安丘、寿光等地名士也俨然把郑玄作为安丘人,并引以为豪。明代以来,以郑玄祠墓、郑公乡、砺阜山为文化元素的盛景“德里流芳”,甚至成为“安丘八景”之一。安丘张贞《杞纪略例》说:“今杞城东南三十里,为郑公乡,即汉司农康成故里。史谓公高密人,乃从后汉地理论耳。公实产于淳于,原非借才异国。”顾炎武《肇域志》亦说:“郑公乡在潍河东宿家里中,汉大司农郑玄之故乡。”清人王培荀《乡园忆旧录》记载高密、安丘两县纷争说:“郑康成墓在砺阜,界高密、安邱间,两邑人士相争,各以为其土产。”

历史上,昌邑在高密的飞地甚多。毗邻郑公祠的郑公、前郑公、王家郑公隶属昌邑。据昌邑地方志记载,清代昌邑有郑公社、民国时有郑公乡。乾隆《昌邑县志·订误》考证说:“郑玄,高密人也,北海相孔融表其乡曰郑公乡。昌境近之,故有郑公社,玄实非昌人。”“其地本属北海高密,而昌邑与祠接,因名郑公社。”乾隆《莱州府志》亦云:“昌邑县南一百二十里郑公社,汉属北海郡高密县,后改属昌邑。”

高密、诸城、安丘

韩信坝传说流传至今 三地方志记载不一

韩信坝,又名韩王坝、韩侯坝,因楚汉战争时韩信在潍河囊沙壅水而得名。历史上,高密、诸城、安丘都有韩信坝的传说,“韩王坝月”是古时诸城八景之一。关于韩信坝的准确所在,三地方志虽记载不一,但都传承着相同的历史文脉。

历史上有不少文人学者对韩信坝进行考证阐释。其中最有影响力的莫过于清代诸城名士李澄中。他在《游淮阴三坝记》中考证:“上坝在东武巴山西北五里许,北去一里为中坝,迤北二十里为下坝。”

李澄中所说的上坝在今高密市李家埠村西,与其所说的中坝实际连为一体,当地人称南坝与北坝,诸城八景之一的“韩王坝月”景观即在此处。李澄中所说的下坝,具体位置在后凉台村东北,大圈村西。于钦《齐乘》云:“高密古城在潍水东岸,水西有龙且冢,南曰凉台,即韩信囊沙壅水之地。”宣统《山东通志》引《高密县志》:“韩信坝在县西五十里。”清代高密文人笔下的韩信坝多指此处。

除李澄中所说的淮阴三坝外,韩信坝三坝还有几种不同说法。如乾隆《诸城县志·山川考》说:“自巴山北五里曰上坝,又北十七里曰中坝,又北五里曰下坝,皆曰韩信坝。”此处的中坝即李澄中所说的下坝,此处的下坝在尚家庄东北,住王庄西,明清时期皆在高密境内。

安丘亦有韩信坝之说,在砺阜山西,清代安丘名士曹申吉、曹贞吉笔下的韩信坝即指此处。万历《安邱县志》载:“韩信坝,在县东五十里,昔韩信与楚将龙且夹潍水而阵于此。”张贞《渠丘耳梦录》亦云:“韩信坝在安丘城东五十里。”《安丘县乡土志》载:“韩信坝在砺阜西麓,相传即囊沙破楚之处。坝有三,上坝在诸城县巴山西北,中坝在高密县粮台庄北,此则下坝也。”盖以上坝在诸城、中坝在高密、下坝在安丘的三坝说,晚清已在高、诸、安三县成为共识。

值得一说的是,安丘以下的潍河两岸历史上也一直流传着韩信囊沙的传说。北宋《晏元献公类要》记载,当时潍州北海县潍水之西建有韩信祠。

高密、安丘、诸城

景芝镇为三大名镇之一 逢五排十为集日

景芝镇历史悠久,顾炎武在《天下郡国利病书》中将景芝镇与安平镇、颜神镇并列山东三大名镇,在《肇域志》中亦称景芝镇“足称雄镇”。明清时期,景芝镇被高密、安丘、诸城分辖,人烟稠密,商贾云集,尤以出产白酒久负盛名,三县县志多有记载。

由于景芝镇地处三县毗连之所,治安是一大难题。早在元顺帝至元三年(1337),在高密县潍川乡置景芝社巡检司。明万历七年(1579),移莱州府管粮通判驻此,不久裁革。清乾隆二十四年(1759),又移安丘县丞驻景芝镇。

明清时期的景芝镇,安丘约占十分之六,高密约占十分之三,诸城不及十分之一。景芝镇对诸城来讲,存在感并不强烈。康熙《诸城县志》载:“景芝在县治北七十里,为安丘、高密、诸城三界接壤之地,居民及四五千家,壮哉雄镇也。”乾隆《诸城县志》则记载:“景芝镇为县与安邱、高密二县之交,乃市之大者,然安、密什九,县仅什一,故不录。”

景芝镇对安丘可谓举足轻重。万历《安邱县志》载:“景芝,去城四十里,居民杂三县,盖商渊也。”《安丘县乡土志》则记载:“景芝镇居三县之交,商贾辐辏,驻县丞。”“其贸易较繁之区,首推景芝镇,南关次之。”“产烧酒,以高粱制之。出自景芝者最醇。他处所不逮,为特产大宗。”《续安丘新志》载:“景芝之白酒,王封一带之菸草,平原凌河间之苇笠,皆为吾邑著名物产。”

如同安丘、高密俱有郑公乡称谓一样,明清高密、安丘俱有景芝社。景芝作为集市亦由来已久,逢五排十为集日,对高密、安丘、诸城三县民众影响至深。万历《莱州府志》记载高密乡集12处,景芝集排第一。光绪《高密县志》亦载:“按邑市景芝最大,夏庄次之,国资民用,率倚办焉。”并记载景芝风俗“地岐民狡”。