最忆是潍坊 | 把家乡“落叶”串成书

潍坊日报 2023-12-11 06:50:43

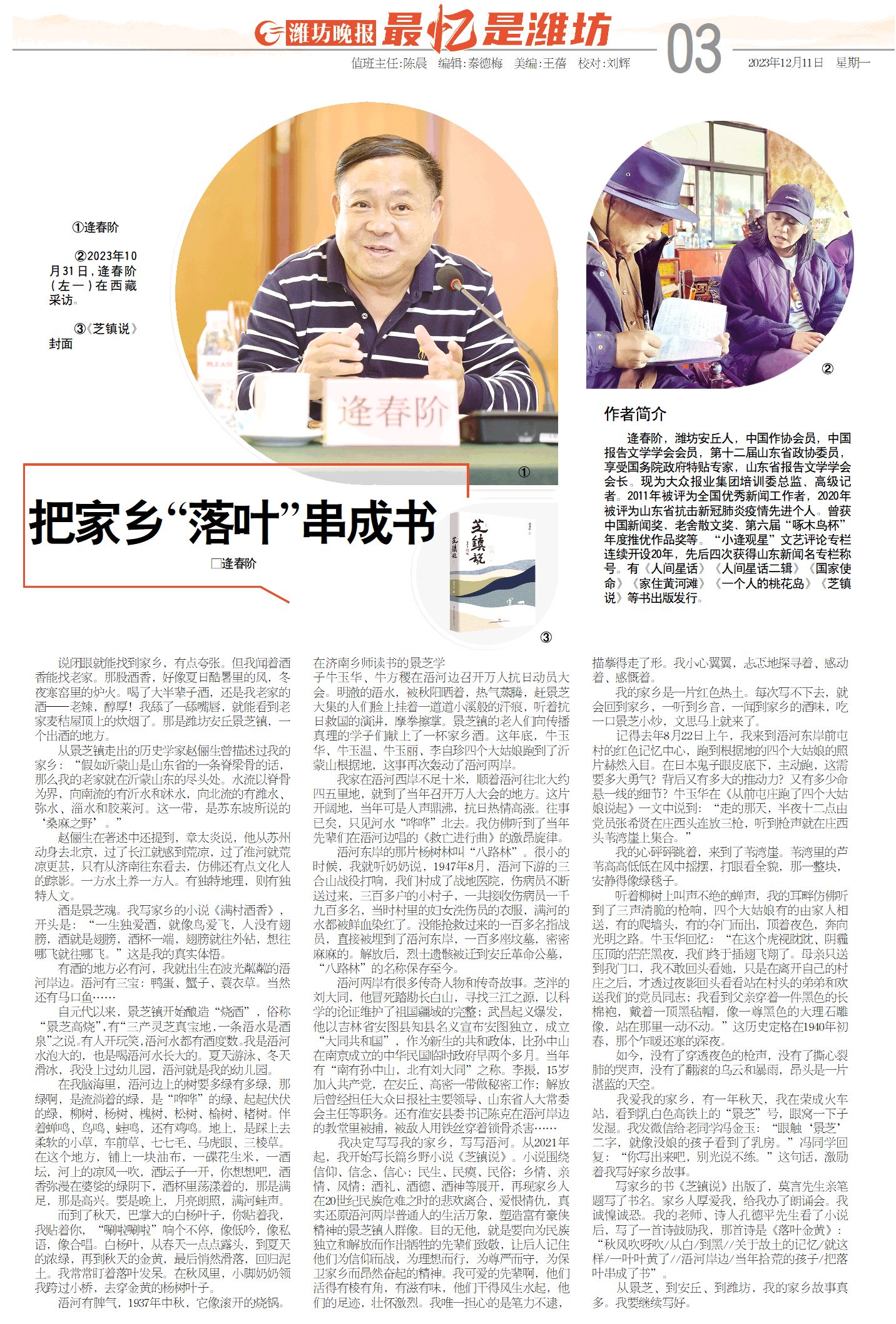

逄春阶,潍坊安丘人,中国作协会员,中国报告文学学会会员,第十二届山东省政协委员,享受国务院政府特贴专家,山东省报告文学学会会长。现为大众报业集团培训委总监、高级记者。2011年被评为全国优秀新闻工作者,2020年被评为山东省抗击新冠肺炎疫情先进个人。曾获中国新闻奖、老舍散文奖、第六届“啄木鸟杯”年度推优作品奖等。“小逄观星”文艺评论专栏连续开设20年,先后四次获得山东新闻名专栏称号。有《人间星话》《人间星话二辑》《国家使命》《家住黄河滩》《一个人的桃花岛》《芝镇说》等书出版发行。

把家乡“落叶”串成书

□逄春阶

我说闭眼就能找到家乡,有点夸张。但我闻着酒香能找老家。那股酒香,好像夏日酷暑里的风,冬夜寒窑里的炉火。喝了大半辈子酒,还是我老家的酒——老辣,醇厚!我舔了一舔嘴唇,就能看到老家麦秸屋顶上的炊烟了。那是潍坊安丘景芝镇,一个出酒的地方。

从景芝镇走出的历史学家赵俪生曾描述过我的家乡:“假如沂蒙山是山东省的一条脊梁骨的话,那么我的老家就在沂蒙山东的尽头处。水流以脊骨为界,向南流的有沂水和沭水,向北流的有潍水、弥水、淄水和胶莱河。这一带,是苏东坡所说的‘桑麻之野’。”

赵俪生在著述中还提到,章太炎说,他从苏州动身去北京,过了长江就感到荒凉,过了淮河就荒凉更甚,只有从济南往东看去,仿佛还有点文化人的踪影。一方水土养一方人。有独特地理,则有独特人文。

酒是景芝魂。我写家乡的小说《满村酒香》,开头是:“一生独爱酒,就像鸟爱飞,人没有翅膀,酒就是翅膀,酒杯一端,翅膀就往外钻,想往哪飞就往哪飞。”这是我的真实体悟。

有酒的地方必有河,我就出生在波光粼粼的浯河岸边。浯河有三宝:鸭蛋、蟹子、蓑衣草。当然还有马口鱼……

自元代以来,景芝镇开始酿造“烧酒”,俗称“景芝高烧”,有“三产灵芝真宝地,一条浯水是酒泉”之说。有人开玩笑,浯河水都有酒度数。我是浯河水泡大的,也是喝浯河水长大的。夏天游泳、冬天滑冰,我没上过幼儿园,浯河就是我的幼儿园。

在我脑海里,浯河边上的树要多绿有多绿,那绿啊,是流淌着的绿,是“哗哗”的绿、起起伏伏的绿,柳树、杨树、槐树、松树、榆树、楮树。伴着蝉鸣、鸟鸣、蛙鸣,还有鸡鸣。地上,是踩上去柔软的小草,车前草、七七毛、马虎眼、三棱草。在这个地方,铺上一块油布,一碟花生米,一酒坛,河上的凉风一吹,酒坛子一开,你想想吧,酒香弥漫在婆娑的绿阴下,酒杯里荡漾着的,那是满足,那是高兴。要是晚上,月亮朗照,满河蛙声。

而到了秋天,巴掌大的白杨叶子,你贴着我,我贴着你,“唰啦唰啦”响个不停,像低吟,像私语,像合唱。白杨叶,从春天一点点露头,到夏天的浓绿,再到秋天的金黄,最后悄然滑落,回归泥土。我常常盯着落叶发呆。在秋风里,小脚奶奶领我跨过小桥,去穿金黄的杨树叶子。

浯河有脾气,1937年中秋,它像滚开的烧锅。在济南乡师读书的景芝学子牛玉华、牛方稷在浯河边召开万人抗日动员大会。明澈的浯水,被秋阳晒着,热气蒸腾,赶景芝大集的人们脸上挂着一道道小溪般的汗痕,听着抗日救国的演讲,摩拳擦掌。景芝镇的老人们向传播真理的学子们献上了一杯家乡酒。这年底,牛玉华、牛玉温、牛玉丽、李自珍四个大姑娘跑到了沂蒙山根据地,这事再次轰动了浯河两岸。

我家在浯河西岸不足十米,顺着浯河往北大约四五里地,就到了当年召开万人大会的地方。这片开阔地,当年可是人声鼎沸,抗日热情高涨。往事已矣,只见河水“哗哗”北去。我仿佛听到了当年先辈们在浯河边唱的《救亡进行曲》的激昂旋律。

浯河东岸的那片杨树林叫“八路林”。很小的时候,我就听奶奶说,1947年8月,浯河下游的三合山战役打响,我们村成了战地医院,伤病员不断送过来,三百多户的小村子,一共接收伤病员一千九百多名,当时村里的妇女洗伤员的衣服,满河的水都被鲜血染红了。没能抢救过来的一百多名指战员,直接被埋到了浯河东岸,一百多座坟墓,密密麻麻的。解放后,烈士遗骸被迁到安丘革命公墓,“八路林”的名称保存至今。

浯河两岸有很多传奇人物和传奇故事。芝泮的刘大同,他冒死踏勘长白山,寻找三江之源,以科学的论证维护了祖国疆域的完整;武昌起义爆发,他以吉林省安图县知县名义宣布安图独立,成立“大同共和国”,作为新生的共和政体,比孙中山在南京成立的中华民国临时政府早两个多月。当年有“南有孙中山,北有刘大同”之称。李振,15岁加入共产党,在安丘、高密一带做秘密工作;解放后曾经担任大众日报社主要领导、山东省人大常委会主任等职务。还有淮安县委书记陈克在浯河岸边的教堂里被捕,被敌人用铁丝穿着锁骨杀害……

我决定写写我的家乡,写写浯河。从2021年起,我开始写长篇乡野小说《芝镇说》。小说围绕信仰、信念、信心;民生、民瘼、民俗;乡情、亲情、风情;酒礼、酒德、酒神等展开,再现家乡人在20世纪民族危难之时的悲欢离合、爱恨情仇,真实还原浯河两岸普通人的生活万象,塑造富有豪侠精神的景芝镇人群像。目的无他,就是要向为民族独立和解放而作出牺牲的先辈们致敬,让后人记住他们为信仰而战,为理想而行,为尊严而守,为保卫家乡而昂然奋起的精神。我可爱的先辈啊,他们活得有棱有角,有滋有味,他们干得风生水起,他们的足迹,壮怀激烈。我唯一担心的是笔力不逮,描摹得走了形。我小心翼翼,忐忑地探寻着、感动着、感慨着。

我的家乡是一片红色热土。每次写不下去,就会回到家乡,一听到乡音,一闻到家乡的酒味,吃一口景芝小炒,文思马上就来了。

记得去年8月22日上午,我来到浯河东岸前屯村的红色记忆中心,跑到根据地的四个大姑娘的照片赫然入目。在日本鬼子眼皮底下,主动跑,这需要多大勇气?背后又有多大的推动力?又有多少命悬一线的细节?牛玉华在《从前屯庄跑了四个大姑娘说起》一文中说到:“走的那天,半夜十二点由党员张希贤在庄西头连放三枪,听到枪声就在庄西头苇湾崖上集合。”

我的心砰砰跳着,来到了苇湾崖。苇湾里的芦苇高高低低在风中摇摆,打眼看全貌,那一整块,安静得像绿毯子。

听着柳树上叫声不绝的蝉声,我的耳畔仿佛听到了三声清脆的枪响,四个大姑娘有的由家人相送,有的爬墙头,有的夺门而出,顶着夜色,奔向光明之路。牛玉华回忆:“在这个虎视眈眈、阴霾压顶的茫茫黑夜,我们终于插翅飞翔了。母亲只送到我门口,我不敢回头看她,只是在离开自己的村庄之后,才透过夜影回头看看站在村头的弟弟和欢送我们的党员同志;我看到父亲穿着一件黑色的长棉袍,戴着一顶黑毡帽,像一尊黑色的大理石雕像,站在那里一动不动。”这历史定格在1940年初春,那个乍暖还寒的深夜。

如今,没有了穿透夜色的枪声,没有了撕心裂肺的哭声,没有了翻滚的乌云和暴雨,昂头是一片湛蓝的天空。

我爱我的家乡,有一年秋天,我在荣成火车站,看到乳白色高铁上的“景芝”号,眼窝一下子发湿。我发微信给老同学冯金玉:“眼触‘景芝’二字,就像没娘的孩子看到了乳房。”冯同学回复:“你写出来吧,别光说不练。”这句话,激励着我写好家乡故事。

写家乡的书《芝镇说》出版了,莫言先生亲笔题写了书名。家乡人厚爱我,给我办了朗诵会。我诚惶诚恐。我的老师、诗人孔德平先生看了小说后,写了一首诗鼓励我,那首诗是《落叶金黄》:“秋风吹呀吹/从白/到黑//关于故土的记忆/就这样/一叶叶黄了//浯河岸边/当年拾荒的孩子/把落叶串成了书”。

从景芝、到安丘、到潍坊,我的家乡故事真多。我要继续写好。