璀璨群星 闪耀潍坊 | 金石巨擘陈介祺

潍坊新闻网 2024-01-19 16:02:29

金石学自宋代开端兴起,至今已千余年,金石名家辈出,其中清代陈介祺可谓独树一帜,为金石学史上划时代人物,巨擘大家。陈介祺(1813~1884),清代著名金石学家,字寿卿,号簠斋,晚号海滨病史、齐东陶父,山东潍县(今山东潍坊)人,道光二十五年(1845)进士,官至翰林院编修。他嗜好收藏文物,著有《簠斋传古别录》《簠斋藏古目》《簠斋藏古册目并题记》《簠斋藏镜全目钞本》《簠斋吉金录》《十钟山房印举》《簠斋藏古玉印谱》《封泥考略》(与吴式芬合辑)。

陈介祺出生书香门第,仕宦之家,对于经史、义理、训诂、辞章、音韵等学问无不精研,公务之余,嗜好金石文字的搜藏与考释。在金石文字考证及器物辨伪方面,陈介祺取得了极高的成就。《清史稿》称誉他“所藏钟彝金石为近代之冠”。

陈介祺是中国近代影响最大的民间古器物收藏家,更是晚清时期中国最杰出的金石学家和传拓大家。陈介祺金石的一生,对后世历史学、考古学、古文字学、博物学、印学等多学科,都有极大的影响。

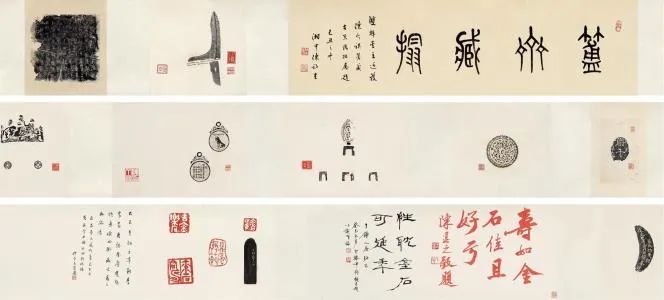

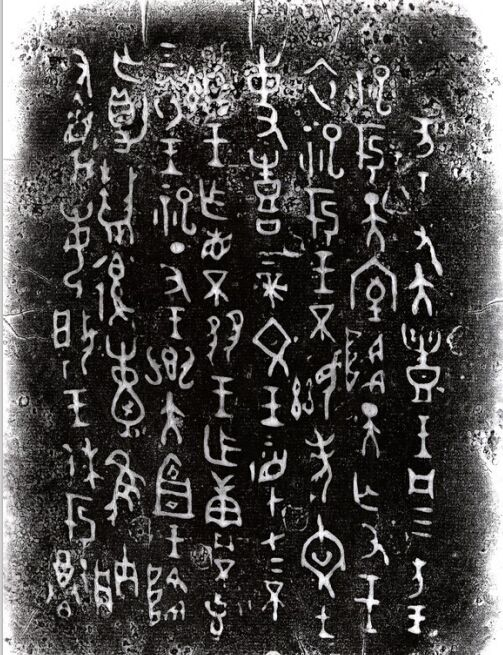

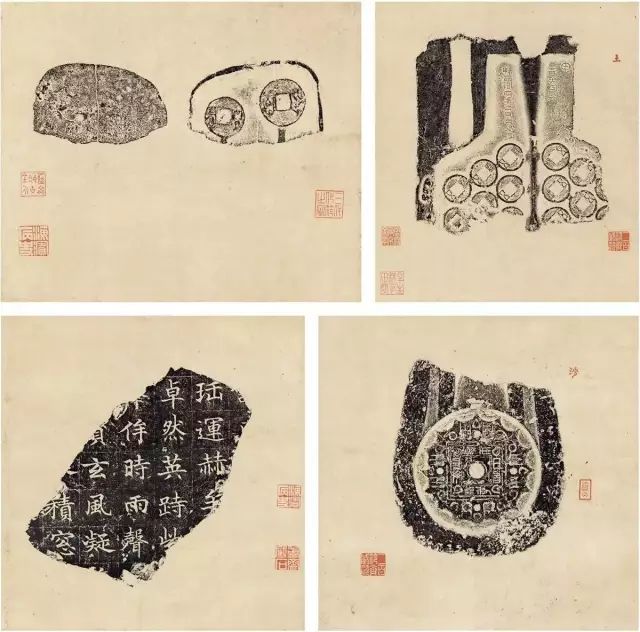

陈介祺藏青铜铭文墨拓

陈介祺藏金石墨拓

陈介祺藏陈侯因咨敦等青铜器墨拓

除了收藏金石古物,陈介祺对墨拓也非常痴迷。四十一岁时,陈介祺辞官归里,潜心研究金石之道,精力几乎全部投入到藏古、鉴古、传古之中。

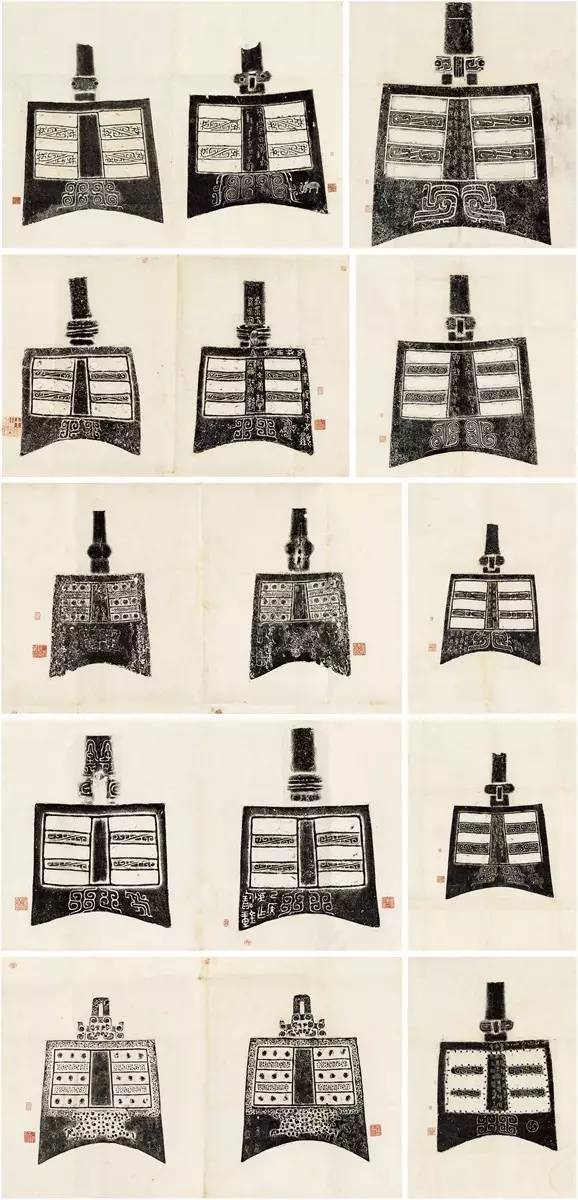

陈介祺藏青铜编钟墨拓

陈介祺从年轻时就爱好金石收藏,33岁考中进士,入翰林院,授编修(当时他的父亲陈官俊已是吏部尚书兼协办大学士),直到42岁,一直家门鼎盛,过着优裕的生活,所以才能倾千两黄金之资购买国宝毛公鼎。

毛公鼎(西周晚期青铜器)高53.8厘米,口径47.9厘米,腹围145厘米,重34.405千克。

稀世珍品毛公鼎是西周晚期青铜器,道光末年出土于陕西岐山。咸丰二年(1852)由陈介祺收藏,此鼎在陈家共收藏58年。此后几经易手,现藏于台北故宫博物院,为镇院之宝。

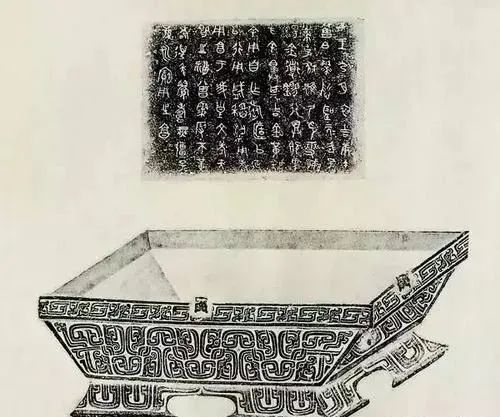

陈介祺旧藏天亡簋

天亡簋是西周初期著名青铜器,又名大丰簋、朕簋、聃簋。清道光二十三年(1843)在陕西岐山出土,同年由陈介祺收藏。天亡簋是研究西周早期历史的重要文物,现藏于中国国家博物馆。

陈介祺旧藏兮甲盘。2017年7月15日在西泠印社2017年春拍现场,“西周宣王五年青铜兮甲盘”成交价为2.1275亿元。

兮甲盘是西周晚期青铜器,也称兮田盘、兮伯盘,或伯吉父盘。宋代出土,后由陈介祺收藏,上面有铭文13行133字,书体厚实壮美、风格独特。记述了兮甲(即尹吉甫)随宣王出征,对南淮夷征收赋贡之事,有极重要的文献价值。

陈介祺藏曾伯簠盖(现藏中国国家博物馆)

曾伯簠是东周初年青铜器,为陈介祺早期的收藏品,因此陈介祺自号簠斋,名其室为宝簠斋,可见陈介祺对此收藏的重视和喜爱。上面有铭文90字(共两器,另一器当时为阮元收藏),是迄今铭文最多的青铜簠,有重要的史料价值。现藏于中国国家博物馆。

但是,陈介祺前半生并未以藏古、鉴古、释古、传古为毕生己任,只是对收藏、鉴赏有浓厚兴趣而已;他真正以金石学研究为己任是从离开京城归隐潍县开始的。那时因父亲亡故,又被逼捐四万两白银,家道中落,境况已大不如前了。陈介祺从42岁辞官返籍,到72岁辞世的整整三十年间,潜心于藏古、鉴古、释古、传古的事业中。

42岁归故乡之前,他仅仅收藏到2000余方秦汉古印;但到1872年,他59岁时,藏印竟达到7000多方,其中有万印首品“婕妤妾娋”白玉印和章法清新奇巧的巨印“日庚都萃车马”印等,都是古印中的绝世珍品。

此后又得吴式芬所藏古印2000余方,使其藏印多达近万方。故名其斋为“万印楼”,自号为“万印楼主人”,被金石学界誉为“南有西泠,北有万印”。著名篆刻家韩天衡先生评价道:“万印楼不仅是潍坊的,也是中国的,乃至世界的。”

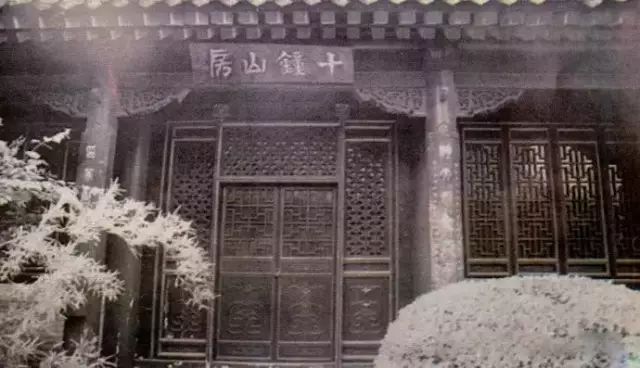

万印楼

陈介祺“十钟山房”

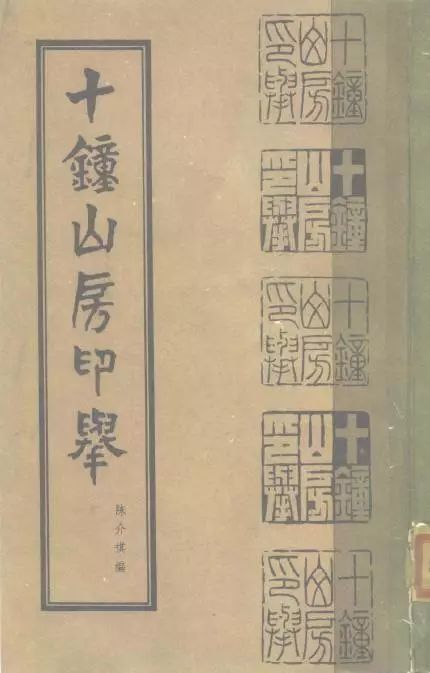

陈介祺 编《十钟山房印举》

陈介祺旧藏金石拓片一组(西泠拍卖)

国家图书馆藏毛公鼎全形拓

清光绪十年(1884年),陈介祺在家乡病故。据说,他生前为子孙立下三条规矩:一不许做官,二不许经商,三不许念佛信教。其目的就是为了使后人“意在传古,志在为国”的信念得以延续,金石文化的薪火传之久远。他的大量文物和著作,为后人进行历史、文化艺术等方面的研究,提供了可靠的依据。

10月22日,“致敬陈介祺” 万印楼藏当代篆刻艺术大展在十笏园美术馆开展。潍坊日报社全媒体记者 巩建国/摄

图片除署名外均来自陈介祺研究会