寒林淡墨写大荒

潍坊晚报 2024-02-05 09:19:00

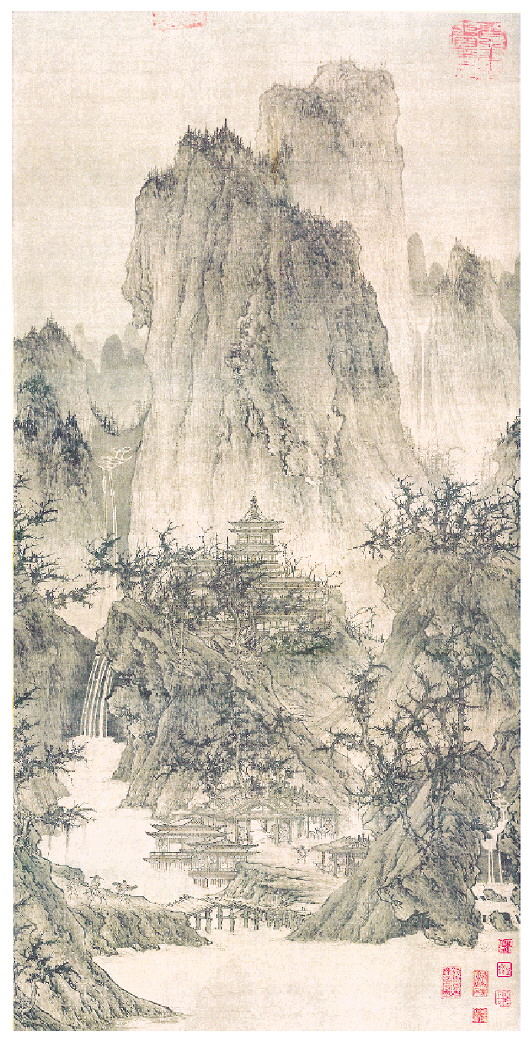

李成画作《晴峦萧寺图》

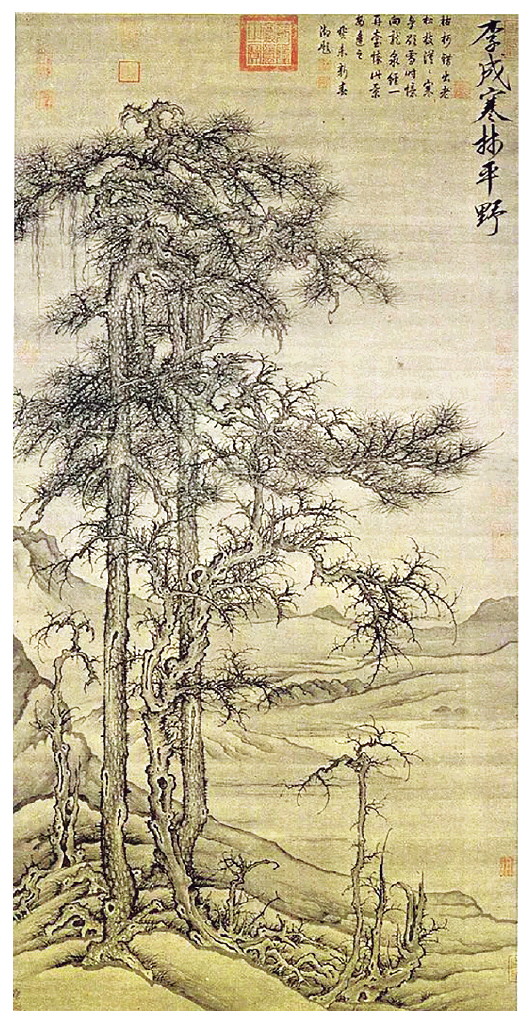

李成画作《寒林平野图》

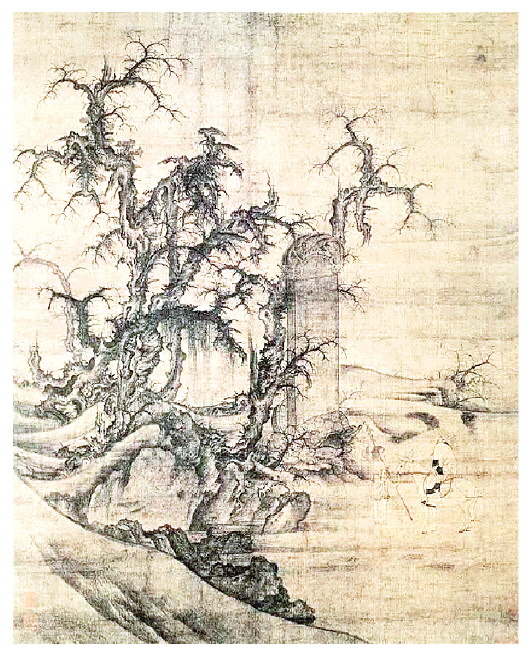

李成、王晓画作《读碑窠石图》

李成的作品,有淡、寒的特点。代表作《读碑窠石图》乃典型寒林题材,被尊崇为妙品;《寒林平野图》可看出其内心峥嵘;《晴峦萧寺图》向雄浑大山致敬,此画继承前辈荆浩与关仝的构图神韵。分析认为,李成山水画技法之高妙,在于他以生命在画,观者可触摸到他对清明世界的无限向往。

代表作《读碑窠石图》

寒林题材被尊妙品

从《读碑窠石图》到《晴峦萧寺图》《寒林平野图》,再到《小寒林图》……细细品读李成的作品,皆文气秀润、篇篇横绝,不外乎一个“淡”字,一个“寒”字。他惜墨如金、淡墨轻岚,却寒气夺人、萧瑟凛冽,无论他的画风还是人生都透着散淡与寒凉。碑是古旧残碑,遥山晴峦下是晦暗不明、阴翳静谧的萧寺;寒林里骞驴老者踽踽而行欲说还休;大诗人李白用“天地一逆旅,同悲万古尘”慨叹人生羁旅的艰辛,李成用《读碑窠石图》来暗喻历史迢递的悲凉。

《读碑窠石图》是李成的代表作,乃典型的寒林题材,被后人尊崇为妙品。北宋著名书画鉴赏家郭若虚说此画“夫气象萧疏,烟林清旷,毫锋颖脱,墨法精微者,营邱(邱同丘)之制也”。李成画景、他的朋友王晓补人物,但见画面几株老树木叶尽脱,树干欹仄参差、苍然如铁,枝杈翕张如蟹爪一般。树下窠石土坡圆浑秀润,用的是极有个性的“卷云皴”。旁边还有龟座龙额的赑(bì)屃(xì),驮着一座斑驳漫漶、兀然屹立的古碑,显得戴笠骑驴仰观碑文的老者和童子异常渺小。不知画中人物为谁?是骑驴觅句的杜子美?还是对《曹娥碑》落泪的孟浩然?抑或是画家本人的写照吧,凄美回眸,荒寒重温,唯有一声叹息——人生如梦。画面褐黄色调仿佛应和着沉沉而坠的黄昏,烘托出无限凄怆,蕴含着耐人寻味的哲理、繁华往事已如烟的追忆。

《寒林平野图》宁静空灵

宋徽宗题字乾隆题诗

从《寒林平野图》中,我们看到的是画家内心的峥嵘。

此图右上角有宋徽宗题“李成寒林平野”六字,画上有乾隆题诗及收藏印鉴,可谓流传有序。画家没有描摹北方全景的大山大水,而是用齐鲁平原隆冬平野中挺立峭拔的长松特写,透出一种坚韧与强盛,赋予画面以盎然的韵致。树木用笔纵向取势,山石则横向取势,两者相互制衡极富形式之美。林木线条如弓似弦,充满力量又带有卷屈圆润的柔美。淡墨勾勒坡石山峦云头状的轮廓、凹处施皴,荒山冻水伸展开来,延伸到远方,成为烘托主角的舞台。荒寒中透着宁静,萧疏里蕴含空灵,凄冷后回觉绵邈。霜寒风劲,流水空悲,萧远之韵泛于画外。

古之交通不便、长路漫漫,山谷幽涧深不可测,出门在外常常要跋山涉水、旅途劳顿,蛮荒野境中的旅人卑微若芥子,对山水自然多的是敬畏和仰视。

致敬雄浑大山

继承前辈神韵

《晴峦萧寺图》一改往日平远之境,是向雄浑大山致敬的作品,可能来源于他对前辈荆浩与关仝的继承。与荆浩的《匡庐图》一样,《晴峦萧寺图》采用了金字塔式构图,巍然主峰放在视觉中心,形成一种挺拔向上的力量。“李成师关仝,凡烟云变灭,水石幽闭,树木萧森,山川险易,莫不曲尽其妙(元代夏文彦《图绘宝鉴》)”。远处的岩崖与寒林,依稀能找到关仝《关山行旅图》的影子。

师法荆关,追逐高远。《晴峦萧寺图》中完全是荆关全景式山水画的雄伟图式,在李成存世作品中颇为罕见。不变的依然是表现寒林枯木的北方冬日景象,如同杜甫诗作中写到的:“古城疏落木,荒戍密寒云。”

远处两座高峰交叠耸峙,两侧峰峦淡远低矮。峰谷中长瀑飞流如练、短瀑泠泠作声。

中景三四座小山岗,偃亚俯仰、倔曲如爪的寒林簇拥着寺塔亭阁,画家仰画飞檐,用界尺、复笔勾勒,造型细致严谨、工整稳健,建筑斗拱的样式、塔刹的装饰都能细辨分毫。尤其是那座高阁,在堂皇大山的簇拥下显得卓尔不群,是画面的视觉中心。

近景瀑水成溪,溪水一波三折,曲回动人。溪上一架木桥仄仄叠叠连通此岸与彼岸,行旅三人:扛着木桨的、骑驴的、担担的,虽寥寥数笔然动态灵动,即将跨过小桥沿着曲折小路在山环水绕处行走,人物既是画面的生动点缀,又是带观者走进画中去游历的起点标识,跟随他们的行迹踱过桥去,就会发现屋舍俨然、商铺林立,亭榭临水而建,茅屋古藤披覆,皆错落有致、充满雅趣,人们吃饭饮茶、对谈闲聊、临水观景,十个小人儿憨态可掬、各有动态,一派悠然闲逸的桃源生活景象。对于经历五代乱世的画家来说,这种安详自得的生活是那么令人向往。萧寒中有苦涩年华,也有怡然的人间生活。

李成画派的最佳传承人郭熙在他的《林泉高致》中谈到“四可”理论:“世之笃论,谓山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。画凡至此,皆入妙品。”《晴峦萧寺图》这幅画“可行、可望、可居、可游”,必是妙品行列了。

李成的每一幅作品,都能让我们在漠漠清寒中,触摸到画家冰清玉洁的心性和他对清明世界的无限向往,在荒寒清净之中荡涤俗尘,冷逸无声。