童蒙受鼓励发奋读书

潍坊晚报 2024-05-12 08:06:59

王讷

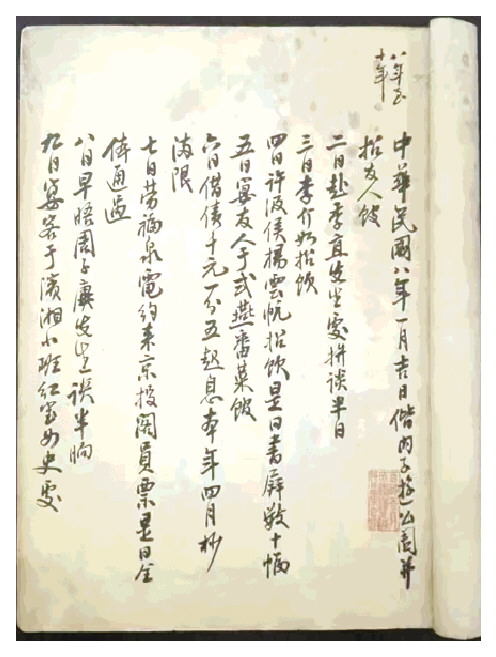

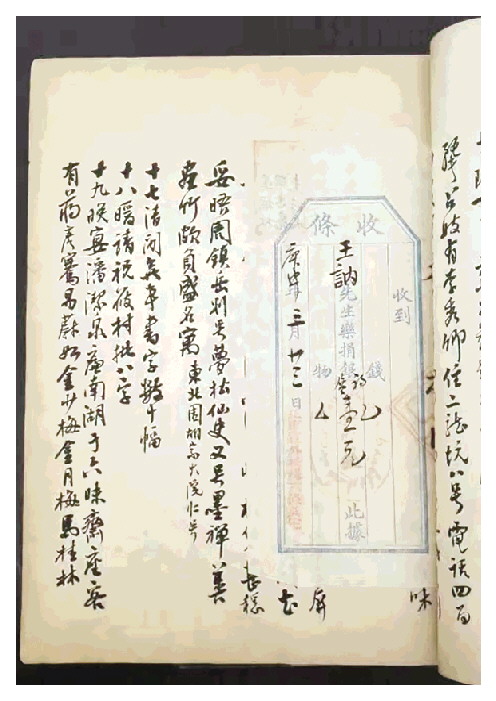

《王讷日志》手稿本

王讷出身寒门,小时受到父亲找的所谓“风水高人”鼓励,读书发奋,考上了举人,可是赶上变法,科举废止,未能取得进士,只得入济南新式师范深造。后清廷保送举子考试得到晋升,由此步入官场,执掌山东高等师范学堂。

启蒙自秀才家学

得益善意“谎言”

出安丘县城正南四十里,地处今安(丘)孔(家庄)公路东侧,有以村前路为界,分前后十字路的两个村。就是那个名不见经传的后十字路村,孕育了上世纪初山东辛亥革命风云人物王讷。

王讷,字默轩,清光绪六年(1880)出生,后因书法闻名,改字墨仙,别号七十二名泉烟雨楼主、西湖渔父等。

王讷祖上是清康熙年间由诸城相州迁来。父亲王锡龄,字梦九(以字行),是一名穷教书匠,擅长书法绘画。王讷出生后长到六七岁即从父受书,识文写字。父亲科举止步于秀才,便把希望寄托在王讷身上,管教甚严。古人有头悬梁锥刺股,父亲就曾经仿效悬吊过王讷的辫子。

虽然承载着光大门楣的期望,但真正让小王讷“玩命”地学,还得益于8岁那年父亲请来的云游道人。

那天,王梦九一出门,在十字路口碰到了一位自称会看风水的道士,便上前搭讪,请道士帮一个忙。他说儿子学习三日打鱼,两日晒网。道士纳闷,说:“你儿子厌学,我能有甚法子。”说着就要离开。王梦九把他拦住:“你只要郑重其事说出我的意思,鼓励鼓励我儿子就行,必有重谢。”

原来,王梦九深知鼓励对一个小孩子学习的重要性,想让道士制造一个希望,好伴随儿子一生。

道士笑了笑:“这容易。”

于是,道士来到王家。王梦九在天井就喊:“会看风水的先生来了。”妻儿俱出。王梦九吩咐妻子侍奉茶水并做饭,他和儿子陪道士坐。就听道士说:“贫道不是自吹自擂,发现谁家能出举人,谁家就能出举人。”

王梦九就说:“那请先生好好瞧瞧我家和竖子,看看有没有前程。”那道士一见小王讷,马上倒地跪拜,故作惊讶:“这孩子有贵相,将来肯定有大出息。”王讷听了,信以为真,心里很高兴。

以后的日子,王讷很勤奋,“三更灯火五更鸡,正是男儿读书时”,即便不久寄宿在亲戚家读私塾,没有父亲监督,他依然苦读,比父亲在眼前还努力。

晚清教育沿袭明制,县以下读书在书院、义学、私塾。王家当时就是因为交不起近处的义学费用,才把王讷送到距家二十多里的白芬子村的亲戚家。好在不管哪里,都以向上输送生员为目的,教学内容均围绕科举设置,只要熟读四书五经,会作八股文,就有取得功名的机会。

功夫不负有心人。清光绪十九年(1893),王讷13岁应童子试,考中生员中的增生,取得了入县学、府学学习的资格,得到族人器重。

科举制度一朝而终

末代举人前程未卜

又经寒窗十年,光绪二十九年(1903)秋,23岁的王讷前往济南府参加乡试,有幸与本县的刘一鹤、鞠凌九同时中举。

正当他准备三年后的由举人升进士科考时,朝廷变法,教育上“废科举、兴学堂”。光绪三十一年(1905),随着光绪帝一纸上谕颁布,我国始于隋朝的科举考试,从此退出了历史舞台。这就意味着光绪二十九年癸卯恩科乡试,是科举废止前的最后一次举人考试,考中功名的幸运儿,成为了“末代举人”。查宣统版《山东通志》,共有40位山东籍举人的姓名,分别在山东乡试和顺天乡试里登榜。

终结科考,从国家层面上说是势在必行,但于这批考中的举人,不仅“更上层楼”的机会没了,原先举人的待遇都悬而未决,很可能废除。举人们郁闷,而从小被人塑造得心气很高的王讷更不例外。今后怎么办?出路也就只有再上新式学校。省城袁世凯干巡抚时创办的官立山东大学堂考上也上不起,王讷只能读师范学堂。

这时候,与王讷一起聚集省城的知识分子,眼看国家经过甲午海战、戊戌政变、庚子国变,并亲历亲闻割台湾于日本、租青岛于德国、借威海于英国等诸多屈辱国事,明确认识到,现在的国家好像不再属于中国,不再属于大清,彻底沦为任人宰割的半殖民地。省城形成了独有的政治氛围,大家聚在一起,都在关心国家大事,讨论救国救民。

清廷再开晋升渠道

七品京官出国考察

尽管烦恼如缕不绝,清廷对王讷这批“末代举人”却放在心上。清政府觉得,因为变法终止了举人的进一步晋升有些不妥,于是,学部奏定每三年保送举、贡若干名送京会考晋升,题目依旧是科举考试的经义、史论。举贡会考中,举人只录取一等二等前十名,若为京官,则为主事、中书、七品小京官等,外放一般是知县。二等十名以后录用为州判、盐库大臣、府经历、县丞等。

清政府于1907年4月在保和殿举行首次举贡会考,录取吴承仕等367人。王讷参加了1910年举行的第二次举贡会考,他发挥出色,名列举人第五名,但在保和殿复试中只取得二等第二十九名。结果授七品京官,候补民政部主事空缺。不久在学部统一安排下,赴日本短暂考察教育。回国后,被山东巡抚孙宝琦要回山东,负责创立“山东高等师范学堂”,任学堂监督(即校长)。学堂教员除少数日本人,多为留学毕业回籍者,其中有不少同盟会会员。

孙宝琦不知王讷在济南的所作所为,他奏调王讷,本是让他监督控制离经叛道的山东学生、扑灭日趋激烈的革命思潮。殊不知,王讷早就在思想上倒向革命。不久,孙宝琦品尝到了自己酿的苦酒。