位居交通枢纽兵家必争

潍坊晚报 2024-06-01 17:09:37

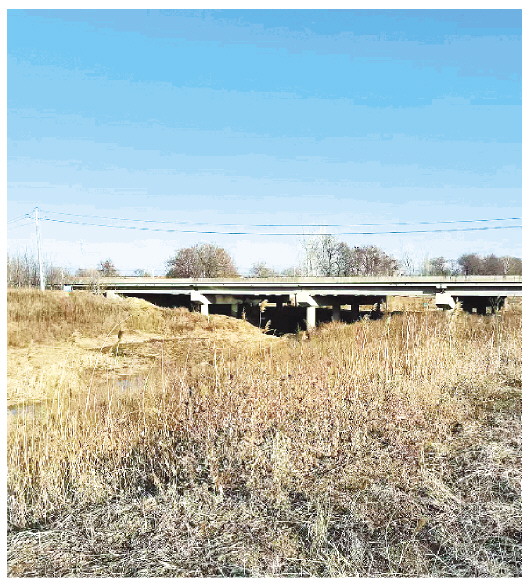

流芳桥旧址,该桥今已修建为公路大桥。

王固庄历史悠久,晋代即有此村。清朝时,为避兵祸,村民修起了围墙,村庄易守难攻。抗日战争前夕,屡有杂牌武装势力驻于村中。村口的流芳桥重建后,可容大型马车通过,王固庄由此成为交通要冲。抗日战争胜利后,王固庄又成为潍北解放区的前沿地带。

晋代即有此村 清时建围墙防兵祸

王固庄旧称“王姑娘”庄。地下出土文物证明,晋代即有此村。因有两条胡同南北贯穿全村,形似两竿抬一彩轿,故称“轿竿子庄”。元末明初,战乱频仍,山东地区人烟几近灭绝,土地大片荒芜,王姓移民迁入村中定居,族中一老姑娘为家庭生存需要,终生未嫁,死后族人建“姑娘庙”以示纪念。以庙得名,村又称“王姑娘”庄,清末民初,渐谐音衍称“王固庄”。明、清两代,属潍县西北区域务本乡杨家庄社。1929年,潍县划分为11区,区下设乡,王固庄属潍县三区(区公所驻流饭桥)杨家庄乡。

1932年,南京国民党政府为强化统治,推行保甲建置,村中实行保甲制度,划分为4保,皆设保公所,各所设保长,下属甲若干,上属杨家庄乡乡公所。保甲制度建立后,保公所成为统治村民的反动基层政权。村南约0.5公里的杨家庄村即为乡公所驻地。保长一般由地主富户代表人物充任,催粮逼款,霸道横行,贫民深陷反动政权的残酷统治。

早在清同治六年(1867),起源于淮北地区的捻军进入潍境,散兵游勇望屋而食,不乏烧杀掳掠。为避兵灾,全村父老戮力同心修起绕村围墙,墙高约5米,底厚达7米,陡高难攀,遂成易守难攻的“寨堡”式村庄,地形有利军事防御。

抗日战争前夕,屡有杂牌武装势力驻于王固庄。抗日战争后期,潍县国民党地方反动武装秦冠三部、范企奭部等,更是对王固庄觊觎已久,妄图占领。

拉拢武装势力 流芳桥修成交通要冲

走出王固庄围墙上的西村门,再西行近200米,就是水流湍急的大于河。旧时的大于河常年流水不断,水旺季节往往隔阻行人。正冲王固庄村口的河上有一东西横跨的小石桥,名“流芳桥”,仅能在水浅季节供单人通过。至上世纪初已倾圮坍塌不堪。

约在1913年,会道门“一心堂道”传入村中,接到道徒报信后,为拉拢武装势力,1号道首马士伟自山东长山县来到附近村庄一带伪做善事,倡领道徒和乡民捐资,推举郑士琦主持,重修流芳桥。因各怀鬼胎,加之头面人物贪污自肥,延宕8年之久,1924年,重修新桥才得以竣工。桥为4孔,约40余米,桥墩由巨石垒砌,桥面覆盖光滑石板,可容大型马车通过。

明、清两代,潍县建有由县城通向西北的驿道,越过大于河,通往京师。清朝末年,驿铺制度废除,古驿道废弃,变得崎岖难行。新桥一经修成,一条发端于县城北关、西北向的乡间大路,代替了古驿道的作用,流芳桥成为了西连寿光县进而转道河北、东接山东地区胶东一带的必经之地,使村庄处在了交通要冲的位置上。

小村在伪乡公所附近 居于潍北解放区前沿

1938年1月,日军大肆东侵,践踏潍县的土地。潍县县长兼山东八区专员厉文礼不战而逃,率部弃城逃往安丘、诸城一带昌潍平原南部山区,潍县沦陷。

1940年10月,为了开辟昌潍地区新的斗争局面,中共胶东区委派出巡视团来昌潍巡视后,决定在潍县北部的沿海村庄一带开辟党组织领导下的抗日根据地,随后派遣潍县籍党员邢明来潍重建中共潍县县委。

1941年1月,邢明任书记的潍县县委在县境最北部的村庄西利渔村成立。由这个不毛之地的沿海小村庄开始,揭开了创建潍北抗日根据地的序幕。

8年艰苦卓绝的抗日战争中,军民携手,高举着抗日救亡的旗帜,筚路蓝缕,浴血奋战,根据地由小到大,壮大发展。至1945年9月抗日战争全面胜利时,抗日民主政权领导下的解放区,已越过县境北部泊子、高庄、固堤等较大村庄和集镇,向南进入到烟潍公路以北边缘地带,距离国民党武装占领的潍县城仅有十余公里。1945年10月,根据上级指示,以烟潍公路为界,潍县分为潍南、潍北两县,中共潍北县委在南张氏村成立,并成立潍北县政府,潍北县委下辖10个区委。

王固庄属建立不久的茅埠区,村庄距伪三区区公所驻地大考家村约3公里,距伪乡公所驻地杨家庄约0.5公里,成为潍北解放区的前沿地带。

随着抗日战争的胜利,时局突变,这个不足150户人家的弹丸村庄,成为潍北大地上的兵家必争之地。