阶级对立矛盾一触即发

潍坊晚报 2024-06-01 17:14:00

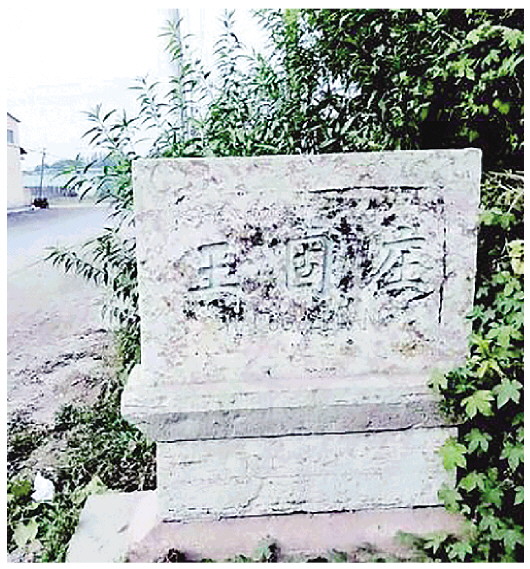

王固庄村碑。

王固庄姓氏多,但村中富户多为陈姓,大部分土地为地主、富农占有,贫苦农民日趋赤贫,阶级矛盾一触即发。为谄媚国民党县政府,结交上层政客,村中头号地主陈安之为中学捐房作为校舍,县政府国民党要人来往于学校之中,反动派在学校发展势力,村中阶级关系更加复杂。

贫富分化日益严重 多数村民食不果腹

王姓定居村中后,先后又有胡、庄、陈、徐、丁、孙、劳、于、韩、张等姓氏迁入,至清朝末期,王固庄虽然不足150余户,却是一个宗族姓氏相对复杂的村庄。陈姓人丁兴旺,渐发展为村中大姓,由于迁入前即有一定经济实力,村中富户多为陈姓。在长期封建制度的统治压迫之下,阶级分化日趋激烈。村中大部分土地为地主、富农占有,贫苦农民日益向地无一垄的“赤贫”坠落。其中,劳姓大部分为赤贫户,竟有人家依靠在大于河上捕捞鱼虾惨淡维持生计。村庄中部的胡姓有十几户,住房全为黄土打墙,难找到一片砖瓦,弟兄分灶立户,有人分到的是一间菜园草棚。韩姓地无一垄,兄弟数人只得以吹鼓手为业,逢富户人家丧事,身穿丧衣,头戴孝帽,在灵前哭丧,赚取一升半斗谷物,聊以全家充饥。张姓几代以泥瓦匠为业,一把瓦刀沿续了祖孙几代。而村中少有的几家富户,除了占有大量土地外,相互攀比着建起可供大车出入的大门、带有青石高台阶的四合院宅院,并在青岛、济南等地设有经商字号。

相传,清朝下半叶,贫苦村民抱团取暖,秘密成立起民间组织“发火会”,趁月黑风高的夜晚,放火烧毁地主富户的庄稼和房屋,打击地主阶级欺压穷人的嚣张气焰。1946年1月,潍北独立营和中共茅埠区委进驻村庄,成立起农救会,领导减租减息,组织贫苦农民斗地主、分浮财,150余户的小村庄,农救会组织初步划定地主4户、富农8户。贫苦农民和反动地主富农两大阵营明显对立,阶级矛盾一触即发。

村中地主结交土匪 受欺村民怒不敢言

王姓虽然最早定居于王固庄,出于历史原因,家族繁衍却呈直线滑坡式的衰微,上世纪初,全村只剩王凤山一家,成为名副其实的单门独户。艰难的处境养成了王凤山大胆刚直、吃苦耐劳的性格。当时,猪鬃加工业在村中兴起,王凤山抓住机遇,投资与陈安之合伙经营猪鬃生意。岂料好景不长,经营亏损,血本无归。两家散伙后,王凤山只得出卖土地赔债,陈安之却陡然暴富,连续买进了十几亩上好粮田。陈安之企图低价购买王凤山家的一处坟地,王凤山一口回绝。陈安之恼羞成怒,放出自家养的一头骡子,在王姓祖先坟头上肆意践踏。这是奇耻大辱,王凤山忍无可忍,上前与其理论,二人大打出手。全村涌上街头,贫苦村民一起为王凤山打抱不平,陈安之只得理屈作罢。由此一场争斗,陈安之体会到众怒难犯,预感自己在村中的危险处境,费尽心机,投靠反动武装势力,寻找靠山。

一次外出经商的偶然机会,陈安之结识了土匪头子秦冠三失散多年的姐姐,将其接到家中,并告知秦冠三讨好谄媚,由此成为秦冠三“好友”。村中一庄姓地主闻讯后,立即依附陈安之与秦冠三,三人结拜为义兄弟,联手依仗匪势欺压全村。抗日战争初起,秦部被收编为国民党部队,村中地主等反动分子更加嚣张。贫苦村民敢怒不敢言,在任人欺压的屈辱里,心中燃烧着仇恨烈火。

学校内暗潮涌动 反动势力盘根错节

1940年,杨孟村、里疃村(今属寒亭区开元街道)一带恢复县立中学,1943年改称“山东省省立潍县中学”,伪县长高镜秋兼任校长,并以该校为依托,在各区发展分校。

为谄媚国民党县政府,结交上层政客,村中头号地主陈安之自愿借出带有楼房的一处宅院作为校舍,潍县中学王固庄分校在村中成立,当地称“王固庄中学”,并推举陈安之为校董之一。学校成立后,汇集三教九流,县政府国民党要人来往于学校之中,县长高镜秋以及后来的继任者王有为等先后以视察教育为名多次来到村中。借此机会,村中富户头面人物与他们相互勾结,拉关系,走门路,既寻找到了压迫穷人的“官府”靠山,又形成了阶级利益一致的反动势力“同盟”。

借学校聘用教师之际,反共政客渗透进学校,国民党地方反动武装秦冠三部武术教官曾任学校名誉体育教师,多次来校进行“反共”讲演,助长了村中地主的反动气焰。在教师队伍中,有数名国民党员渗透到校内,并成立起学校中的国民党分支部。本村一教员加入国民党,从教员一跃成为伪三区区公所“先生”(文职办事员),至区公所任职,成为反动政权的帮凶。在这样一些政客的把持下,正义师生受到压制,反动派趁机在学校成立起“三青团”组织,发展起一些跟着国民党反动派进行反共、反人民的“三清团”骨干分子。王固庄中学在客观上为当地培养了一批知识分子,但也使村中阶级关系复杂,反动势力盘根错节,成为后来“王固庄惨案”发生的隐患。