周永福当教官积极抗日

潍坊晚报 2024-11-30 10:58:00

周永福示范螳螂拳动作。

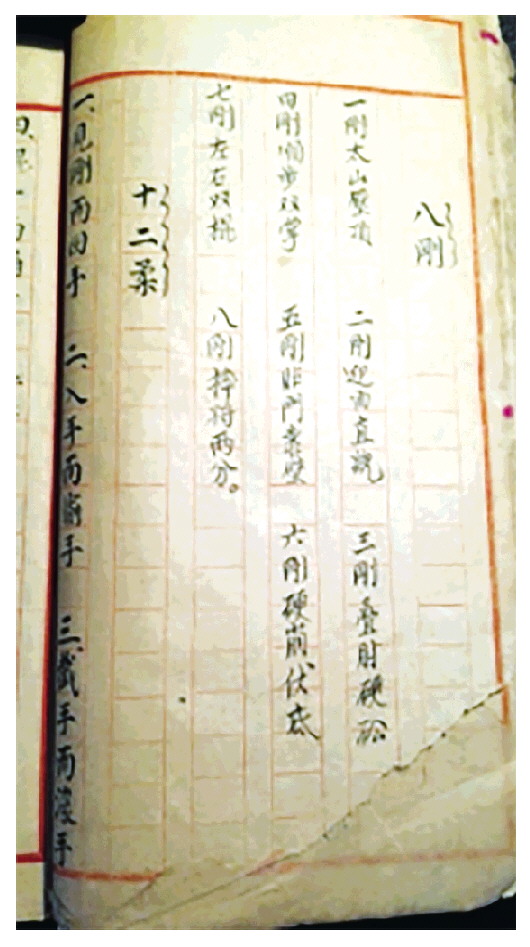

周永祥于1941年整理的螳螂拳理论。

学业完成后,周永福一直担任武术教练。抗日战争全面爆发,国术馆被迫关闭,周永福也暂离青岛,到国民党第39集团军的幼年兵连当武术教官。抗战胜利之际,周永福参与了青岛国术馆的恢复工作。青岛解放初期,周氏兄弟利用业余时间练武,吸引了众多武术爱好者前来。

飞鞭成墙抵挡偷袭

身未沾水喝彩一片

六年学业完成后,周永福留馆教习武术,曾任青岛国术馆132练习所所长、威海国术馆教练。他的“地趟鞭”(鞭为软器械,有七节鞭、九节鞭、十三节鞭等,每节中间由三个圆环相扣串连而成,鞭节长度约8厘米,在古代属于暗器类)尤为出众,多次出场演练,其技艺如蛟龙出海、猛虎下山,刚劲有力且姿势优美,每每博得满堂彩。有一次,周永福应邀为学员演练地趟鞭,一条钢鞭在他手中银光闪闪,一会儿单手舞花,一会儿左右手交接舞花,钢鞭在他手里灵活多变,上下翻飞,快似闪电,既凶猛刚劲又潇洒飘逸,舞到尽兴处,只见他仰身栽背接触地面,鞭在身下快速绕行如旋转的飞轮。

这番精彩表演赢得了学员们一阵阵掌声,就在他一个乌龙搅柱腾空而起时,围观人群里传来一声“招”,只见一个装满水的搪瓷缸子扑面而来,周永福将鞭舞成一堵墙,闪身一招流星赶月,只听“咣当”一声,缸子里的水一滴也没溅到他身上,缸子被打回到了抛掷者身上,现场安静几秒,瞬时爆发一片喝彩声。其实抛掷者并无恶意,只是听馆内传闻周永福的鞭厉害,想试探一下。就这一下,让众学员见识到周永福的真功夫,周永福因而得“飞鞭周”的雅号。

见义勇为暴打日本兵

参与抗日任武术教官

1937年,抗日战争全面爆发。冬天的一天,周永福在上班路上遇见两个日本士兵殴打一个50岁上下的男人。那人佝偻着身躯侧躺在地上,血从头上流下,封住了左眼,残存的眼镜腿挂在耳边。一股愤怒涌上心头,周永福垫步拧腰,冲了过去,凭借一身好功夫,几招将两个日本兵打倒在地,转身就跑。两个日本兵还没反应过来,周永福早已跑得很远了。一个多小时后,他跑到青岛港务局,开始了当天的武术教学。不料,刚才被揍的日本士兵不知怎地摸上门来,周永福就让学生自己练,他围着操场打圈,就这样躲过了搜查。

为避免日本鬼子再来骚扰,周永福暂时远走他乡。时值蒋介石命令青岛市市长沈鸿烈撤离青岛。沈鸿烈带领部分官员及眷属,率海军陆战队、保安警察队等人于1937年12月底向鲁西南一带撤退。周永福也跟着撤离青岛。

此后,周永福到国民党第39集团军的幼年兵连担任武术教官。该集团军为了提高军队素质,增强抗日力量,曾召集当地有名的武术家20余人表演武术。

正因周永福为抗击日本侵略者作出了突出贡献,2015年,周永福获颁中国人民抗日战争胜利70周年纪念章一枚。

参与恢复青岛国术馆 请螳螂拳大师授课

1941年,周永福回到青岛。当找到哥哥周永祥时,周永祥一家五口住在仅18平方米的小房子里。后来,周永福寄宿在青岛临清路(现第三公园)姓孙的一个习武之人的房子里,共两间,内间住宿,外间练武。最初,周永福靠推着一辆自行车走街串巷卖手工织袜为生。1944年,他正式受聘青岛港务局教授武术,并在禹城路6号安家。房后即观象山,周永福每天早上上山练拳。

抗战胜利前夕,周永福参加了提倡武术的“健民社”,在临清路拳房教拳。后来,他与青岛市市长李先良、青岛市警察局局长高芳先等等,一同筹划恢复了因日军侵略而遭到关闭的青岛国术馆。周永福在回忆这段历史时曾兴奋地说:“抗战胜利后,国术馆又恢复了。我和高芳先一起,把武术表演都搬进戏院、电影院里去了。市民们一看中国武术,都非常喜欢!”

1947年,螳螂拳大师郝恒禄受邀到青岛国术馆授课。郝恒禄,字绥唐,道号“云谷子”,自幼随父习武,终生研究武学,他在六兄弟中排行老二,功力最为深厚。

郝恒禄依据螳螂剑法,吸取各家剑法精华,创出饮誉武林的螳螂达摩剑,其剑法出神入化,技击性极强,风格独特。郝恒禄悟性极高,文韬武略、博学多才,他在1926年重修拳谱,创作了《太极梅花螳螂拳论》,奠定了郝家门太极梅花螳螂拳的全面理论体系。郝恒禄来到青岛国术馆后,周永祥和周永福兄弟如鱼得水,跟随郝恒禄系统学习了梅花螳螂拳体系,如虎燕拳、蹦步、拦截、偷桃、摘要六路、八肘四路、梅花路、十二剑字、达摩剑等。周永祥后来整理套路,选择拦截、梅花路、扑蝉一路、扑蝉二路编辑出版《梅花螳螂拳》一书。周永福则在达摩剑的基础上编创出双手剑套路,后来经过他的学生于承惠的锤炼,成为当代极富特色的剑术套路。由于极具观赏性,后来广泛地出现在武术表演和武术题材的影片中。

工作努力出成绩 业余练武聚人气

1949年6月,青岛解放。周永福最初在青岛实业印刷厂做工,因工作努力被评为劳动模范,到崂山疗养院疗养;周永祥仍从事原来的职业,在青岛日报印刷厂做铅字排版工,因老实本分,工作出色,被选为工会主席。

除了努力工作外,兄弟俩仍然利用业余时间练武。这时二人的拳场合并到一起,在观象山南麓气象台下面的一片场地。每天凌晨,月色依旧朦胧,观象山的晨练已经开始,热身、基本功、套路、对练样样不落,有时为了一个小小的难点,兄弟俩反复演练,直到动作顺滑。

他们一边教一边练,来习武的经常有几十人,有时多至百余人。习武场坡下不远处是一条马路,在他们练习武艺时,很多过往行人驻足观望。尤其是星期天,散场较晚,场上练得热火朝天,场下围观者众。早饭是提前准备好的玉米面饼子,兄弟俩练完后啃两口玉米面饼子就去上班。冬天,有时饼子上的水冻成了冰碴子,但照样是美味,仍然吃完就去厂里。

本版图片由王术忠提供