李世治:心系百姓诗坛青史留名

潍坊晚报 2025-03-07 15:04:37

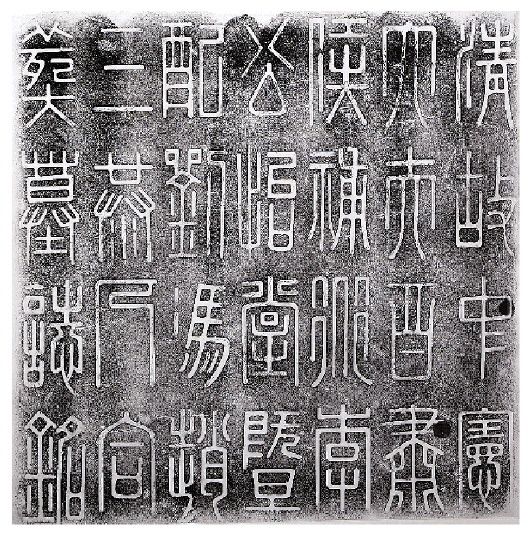

李世治画像

李世治是斟灌李氏十一世祖,乾隆四十五年举人。嘉庆元年,白莲教起事,李世治随父李鋐征战四川,后历任工部虞衡司员外郎、湖北德安府知府、西宁兵备道等职。他为官公正严明,心系百姓,好为诗文,著有《怡堂六草》和《怡堂散草》。

护十万难民逃过劫杀

为官公正严明受敬重

李世治(1757—1834)是斟灌李氏十一世祖,李鋐子,字尧农,号怡堂,清代西玉兔埠村人。乾隆四十五年(1780)举人。

父李鋐任川北兵备道时,李世治跟随协助,事情处理非常得当。有一次,他奉父命到阆中探视家属,遇匪寇追逼,有难民十余万被阻于江边不能渡河,哭声震天,李世治请求用船接其过江。管事害怕有奸细夹杂其中,非常为难,李世治说:“我的家也在这里,忧患与共,能不怕吗?但十余万老幼流离至此,我们怎能眼看他们惨遭锋镝之祸而坐视不管呢?况且这事在于我们如何处理,只要审查得法,百姓感激,奸细又能奈我何?”管事按李世治的办法接百姓过江,难民刚渡江而匪寇杀到江边,官军严防死守,匪寇未能得逞,十余万人全部活命。

嘉庆六年(1801),李世治授工部虞衡司员外郎,虞衡司主要负责制造、收发各种官用器物,核销各地军费、军需、军火开支以及全国度量衡制、熔炼铸钱,采办铜、铅等矿,任免宝源局监督等事。上司知李世治为人,命他监管军需库事。军需库官吏盘踞为奸,但惧其严明,不敢从中谋私。李世治去任之后就发生了库吏冒领银款之事,由此可见其廉能。

嘉庆十五年(1810),李世治出守湖北德安府,廉以率属,慈以抚民。士子苦于试院低矮、狭小,他便扩建;民患城河淤塞,他就疏浚。他奉刑部檄文,会审某案,讼师自号白鹤道人,暗中操控官司,同官不敢严厉审讯,李世治数语便察其奸态,以法处之而讼狱平息,良善赖以安全。

嘉庆十八年(1813),其父致仕回籍,李世治也告疾归乡,侍奉双亲。父亲想让他继续报效国家,于是补原缺,援例以道员候选。嘉庆二十一年(1816),简发甘肃。嘉庆二十二年(1817),署西宁兵备道。

李世治在甘肃皋兰县时,一朋友因与某高官结怨,持信拜访,李世治并不开封看信,朋友再三请看,李世治说:“该看则看。我看了对你并没有什么好处。如果我看后再告诉别人,对不住你这朋友;如果有人问我而诡称不知,对不住另一朋友。”朋友听了万分敬佩。之后果然有人来询问此事,李世治称自己并不知情,这人因疑心李世治与朋友交往过密,不时逻察,别人都认为他处境很危险,而他则坦然处之,不以为意。等事情平息,并未牵连到他,人们更加敬重其人品。

道光六年(1826),李世治退休回乡,在村西筑也园,优游其中,赋诗自遣。久而成帙,名《怡堂六草》《怡堂散草》。道光十三年(1833),举乡饮大宾。道光十四年(1834)卒。

两部诗集流传后世

“蜀中诗冠”表示佩服

《怡堂六草》和《怡堂散草》,现藏于斟灌李氏后人李永吉手中,关于这两本书还有一段故事。1938年,日军进寿光,为保护家族文物,李家将在寿光城“斟灌李氏家庙”里的东西搬到现在圣城街道西玉村的李氏花园“也园”中。“文化大革命”时,李家又将一些文物藏在一烈士家属的家中,但也未能幸免,被抄出后,烧的烧,砸的砸,填在村边一口枯井中,家族文物所剩无几。改革开放后,李家一位长辈去世,办丧事时下起毛毛细雨。跪丧棚的人拿来各种东西垫在膝下。李永吉的伯父看到其中一人垫着这两部诗集,觉得毁了很可惜,于是要来送给李永吉,希望他学有所成,能好好读读老祖宗的文章。

道光年间的户部尚书英和,为《怡堂散草》写序文说:“怡堂先生之诗,通乎《易》之理,得乎《易》之道,变而为诗,一字一言,辉于黄金,润于和璧,圆于隋珠,华于翡翠,利于文犀,皓于象齿,矫于秋隼,丽于春花,觉玉局香山莫能比其风流淡宕,郊寒岛瘦莫能喻其神奇,陆海潘江莫能方其雄浑沉毅。或吟风醉月,或赋物怀人,或游名山大海之间,或在戎马干戈之际,事真、境实、笔健、性灵,自然之抱负随意之发挥,诗至于此,不但其善变而且善化矣。噫,怡堂先生之诗,其变化无方者欤!”

“蜀中诗冠”张问陶为《怡堂散草》题跋说:“雄浑、高淡、清奇、秀丽,无美不备,于高密二李先生外自树旗鼓,可谓英杰矣。留诵匝月,不胜怖服。”

张问陶,字仲冶,号船山,是清代杰出诗人、诗论家、著名书画家。著有《船山诗草》,存诗3500余首。其诗天才横溢,价重鸡林,与袁枚、赵翼合称清代“性灵派三大家”,被誉为“青莲再世”“少陵复出”、清代“蜀中诗人之冠”,也是元明清巴蜀第一大诗人。李世治的诗能让张问陶佩服,其诗文成就可见一斑。

即墨人黄如瑀甚至在《怡堂六草》的序文中说:“余惟杜甫不夔蜀、不陷于贼中、不奔于兵戈,艰难啼泪之间,则其诗当为风为颂为正雅而不必变,是故强不喜者而使之喜,强不怒者而使之怒,强光华之天地而使之雷霆,强惠风恬熙之节序而使之肃霜严寒,岂不谬哉?然则读怡堂之诗可以知怡堂也已。且怡堂既除工部员外郎,行将挟其发乎性情、止乎礼仪者以经世务,岂惟其诗而已。”意思是说杜甫虽是现实主义诗人,但是他没有亲临战争,感受不到战争的激烈和残酷,所以杜甫的诗倒有些做作,但李世治不一样,看到他的诗,就像见到他本人,发乎性情。

其诗表现战争残酷

记录出使册封琉球

李世治少时尤其喜欢杜甫的诗,后来他奔走于戎马兵戈、艰难困苦之间,亲历目睹了战争的酷烈和人民的流离,每次都写诗记录下来。有诗云:“茨芭门外将军泪,金竹山头战士声。满目飞烽埋血地,于今带雨来春耕。”又有诗云:“烽烟极目愁云塞,身也回头客鬓斑。行处寻常堆白骨,残霞落目满巴山。”在壮美山河中蕴藏着血腥,诗情画意的背后可以感觉到当年战斗的酷烈和白莲教义军的顽强壮烈,以及与此俱来的生灵涂炭和社会凋蔽。而这类诗在《怡堂诗草》中占有相当的比例。即使为数不多的纯粹的山水诗和故朋旧友的酬答之作,也染上了苍凉悲壮之气,艺术上有很强的感染力。

值得一提的是,另外一首诗反映了状元赵文楷于嘉庆五年(1800)出使册封琉球(今日本冲绳)一事,证明当时的琉球是清朝的藩属国。赵介山,安徽太湖人,名文楷,字介山,清嘉庆丙辰科状元,官授翰林院修撰。嘉庆五年委任出使册封琉球王特使,这在清朝官员李鼎元所著《使琉球记》中也有记载。

其诗云:“天祚中山赐册新,陛辞恩许服麒麟。遥擎雨露临南极,近捧文章自北辰……”在诗的跋文中还有:“五月七日,由闽登海船,不数百里,有数尾(鱼)长数丈,浮沉水际,夹舟而行,抵琉球界始不见,舟人谓是海神差送护舟者。船行……昼夜行数万里,已抵琉球矣。”

大意是五月初七,赵文楷从福建登上出海的大船,出航不到一百里,就有数条几丈长的大鱼浮现水面,在船的两侧游走,一直抵达琉球群岛边界才消失,船工说这是海神派来保护船的使者。海船前行……昼夜行驶几万里,终于到达了琉球群岛。这与《使琉球记》一书记述的时间完全相符。