李氏为官清廉谨慎勤勉

潍坊晚报 2025-03-07 15:08:57

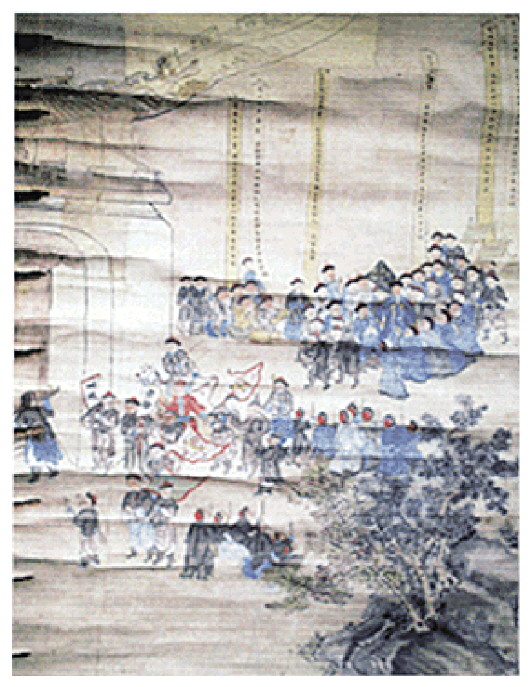

斟灌李氏七世祖、南漳县知县李朴离任图。

李朴画像

斟灌李氏家族自明末至清末科甲连绵,长盛不衰,二百多人考取功名,“一门六进士十五举人”,究竟有什么秘诀?综观其家族人物事迹不难发现,他们都有一个共同点:做官先做人,为政德为先。

乐善好施扶危济困

筑堤修桥方便百姓

《易经》曰:“积善之家,必有余庆。”斟灌李氏自李国宰之子李汝英中明天启四年(1624)举子后,科甲连绵,人皆谓为阴德昭彰,天降之祥。

四世祖李国宰,传有大户欺其憨直,以洼田换其良田,致使地亩增多,而恰巧连年风调雨顺,洼田不涝,粮食丰收,因而致富起家。遇荒年,见有卖妻女者,就出钱赎回,使其合家团聚。乡里有无立足之地、在外流浪的,就给人家盖房子、置地,让他们安居乐业,赖以复其家业者竟达数十家。冬天,盖屋20余间,收留流浪者,“昼饱以食,夜覆以被,死者棺以葬”。丹河泛滥,为地方害,李国宰捐资助知县王公疏通河道,把丹河水引入巨淀湖,使丹河两岸成为良田沃野。以善行入祀寿光乡贤祠。

李国宰次子李汝英,亦喜扶危济困,善行无数。遇荒年,煮粥救济,救活百姓无数。李汝英置一妾,已纳聘资,后知该女为黄大使之女,乃名门闺秀,当出嫁名门,遂退出,连聘资一并送上。兄弟分家,资财让其兄。家族乡邻有吉凶婚嫁之事,多赖其帮忙打理。入祀寿光乡贤祠。

李朴的儿子、温处兵备道李琬致仕后,值渤海大潮,死伤无数,李琬广施棺木,葬为丛冢。李迥长子李懋(1646—?),康熙二十年(1681)举人,康熙二十四年(1685)进士,钦点翰林庶吉士。康熙三十二年(1693),任广西正主考。后因病退休回家,恰逢弥河泛滥,淹没房屋,李懋捐钱修筑堤坝。李懋在一次出游途中,遇到一位自缢的张姓人,救其苏醒后,得知他因为还不上欠债,债主要卖他的老婆孩子抵债。李懋出钱,为他赎回了老婆孩子,让其一家人团聚。

再如,七世祖李栴,因家乡临近丹水,乃东西交通要道,百姓涉水过河,诸多不便,李栴出资,修建石桥两座,方便百姓往来。顺治八年(1651)春天,寿光歉收,百姓忍饥挨饿,他煮饭赈灾三个月,直到麦子成熟,附近村民赖以存活的人很多。九世祖李墉与祖母房氏设义塾、施义田。九世祖李垌,“与贫乏交,必周济之,无吝色”。乾隆四十三年(1778)秋,寿光海潮倒灌,死于水患者有数千人,李垌率人亲往海滨,安葬亡者。

公正廉明勤于政事

为官务实造福一方

宋·吕本中《官箴》云:“当官之法,惟有三事:曰清,曰慎,曰勤。知此三者,可以保禄位,可以远耻辱,可以得上之知,可以得下之援。”斟灌李氏作为官宦世家,多数成员能够仕途平顺,离不开“清”“慎”“勤”这三要素。清,就是为官清廉、公正严明;慎就是慎言慎行;勤就是勤于政事。除此之外,斟灌李氏还有“实”,就是务实、为民办实事。例如李琬,“凡有益于士民者,皆尽力兴举”,就是务实;李封为官近40年,位至封疆大吏,离任时却“宦橐萧然”,在家乡无田产高宅、私人花园,就是清廉。

李朴(1656—1718)是斟灌李氏七世祖,字若木,今寿光市圣城街道西玉兔埠村人,刑部右侍郎李迥四子。20岁成为廪生,康熙三十八年(1699),以岁贡选任茌平(今山东省聊城市茌平县)教谕,后升任南漳县(今湖北省南漳县)知县。民国《寿光县志》记载:李朴与老乡杨四聪一起到南漳县赴任,黄河渡过一半,两人焚香发誓说:“凡利于民之事,知而不为者,不复渡此河!”意思是说,对老百姓有益的事,如果我们明白但不去做,我们就不要回去了。据说,李朴官轿上的对联是:“一丝不公双失目,半点私情二子亡。”足见他当官为民的决心。

他刚到南漳时,人烟萧索,户口凋敝,南漳县有方家堰,日久坍坏,清泥湾、赶子口等处河水经常泛滥,危害严重。他请求疏凿,并且捐出自己的俸禄,开辟良田四千余顷;他见当地农具笨拙,不方便耕作,于是专门从山东聘请木工,改良农具,去繁就简,受到当地农民的好评。方家堰修成后,他又派人到青州购买核桃、梨、栗、桑等经济林木种在岸上,连阡累陌,当地人称为“李公堤”。官府在南漳县横江段设马船(一种大官船,运送官物)三艘,每艘每年需花费从南漳县百姓征集五六百两,百姓苦不堪言,李朴请求上级,豁免了其中两艘。

几年后,李朴要奉旨回京补选通判,临走那天,南漳县万人空巷,百姓抓着车辕不让他走,他走后,百姓建造生祠纪念他。李朴去世后,消息传到南漳县,南漳县的士人和百姓代表竟然不远千里,带着幛子亲自到寿光吊唁。

李朴的儿子李炎(1687—1755),字升东,号青岳,康熙辛卯举人,为斟灌李氏八世祖。史载,李炎中举后担任中书一职。紧接着,朝廷便派他负责丈量四川的土地。四川多山地、丘陵,沟壑纵横,丈量则要翻山越岭,非常不易。但令官员们没有想到的是,这个刚上任的李炎却“深岩绝壑必亲至”。

丈量土地,李炎何必那么认真呢?原来在古代,政府丈量土地作为税收的标准,特别是到了雍正朝,将丁银摊入田赋征收,废除了以前的“人头税”,田亩成为征税的主要标准,所以丈量土地作为税收的一个中间环节,就显得尤为重要。李炎亲自督导,避免了下属从中渔利,一方面保证了政府税收,同时也维护了土地拥有者的利益。

后来他升任刑部主事及正郎,在这个职位上的政绩,史料只提了“狱多平反”四个字。在古代,诉讼之事,托关系、走后门时有发生,因此产生了不少冤案。从“狱多平反”可以看出,李炎秉公断案,不徇私情。

办事公平正直这一点还可以从他后来督工一事看出,他“按簿计费”“物料核实”,既不把公家的东西据为己有,也不剥削百姓。他的正直还表现在敢于直言进谏,他见地方官调拨劳役不管远近,有的长达千里,以至于很多人累死,于是他向上级痛陈弊端,终于罢除了这项劳役。

后来,李炎升任龙安府知府,龙安府就是现在的四川北部地区,这里群山连绵,土壤贫瘠,老百姓很穷,李炎上任后也很苦恼。他见山中桑树很多,于是大喜,叫人买回山蚕种,教老百姓养蚕,结果没过几个月,蚕就吐丝结茧,老百姓也挣了不少钱。

此外,斟灌李氏为官谨慎成风。如李迥之所以平步青云,一岁五迁,与他的性格有很大的关系。《李迥墓志铭》说他“不妄交游,厚重自持,口不臧否人物”,又说他“气度浑然、圭角不露”“公特以勤且慎闻”。也就是说,李迥性格内敛沉稳,不露锋芒,不乱交朋友,不评论人物的好坏,为官勤勉谨慎。他辞官回乡后,“屏居斟灌,足不入城……风节矫然,以至于居乡绝不问户外事”。刘谦吉与李迥是同年进士,同朝为官,且关系密切,刘谦吉任山东学政时,恰好视察青州,想邀请辞官回家的李迥到青州城一聚,李迥回复说:“不可,请见于野。”两人于是在青州城外相见。

据《斟灌李氏家谱》记载,李封不苟言笑,与人交往显得“冷淡”。纪晓岚说:“公(李封)独落落穆穆、清静自守,于同年无所同异,亦无所亲疏,若萧然于仕宦外也。”再如十世祖李鋐“公忠贞一生,俭以饬身,和以接物,生平无疾言遽色”。十一世李世治“性廉洁镇静”。